Sie veröffentlichen das neueste Software-Update, und schon häufen sich die Berichte.

Plötzlich bestimmt eine einzige Metrik alles, von CSAT/NPS bis hin zu Roadmap-Verzögerungen: die Fehlerbehebungszeit

Führungskräfte sehen darin eine Metrik für die Einhaltung von Versprechen: Können wir termingerecht liefern, lernen und den Umsatz sichern? Praktiker spüren die Probleme an der Basis: doppelte Tickets, unklare Eigentümerschaft, laute Eskalationen und Kontext, der über Slack, Tabellenkalkulationen und separate Tools verstreut ist.

Diese Fragmentierung verlängert Zyklen, verschleiert Ursachen und macht die Priorisierung zu einer reinen Vermutungssache.

Das Ergebnis? Langsameres Lernen, verpasste Commits und ein Backlog, das jeden Sprint still und leise belastet.

Dieser Leitfaden ist Ihr umfassendes Handbuch zum Messen, Benchmarken und Verkürzen der Fehlerbehebungszeit und zeigt konkret, wie KI den Workflow im Vergleich zu herkömmlichen manuellen Prozessen verändert.

Was ist die Fehlerbehebungszeit?

Die Fehlerbehebungszeit ist die Zeit, die benötigt wird, um einen Fehler zu beheben, gemessen vom Zeitpunkt der Meldung des Fehlers bis zu seiner vollständigen Behebung.

In der Praxis beginnt die Zeit, wenn ein Problem gemeldet oder erkannt wird (durch Benutzer, die Qualitätssicherung oder die Überwachung), und endet, wenn die Korrektur implementiert und zusammengeführt wurde und zur Überprüfung oder Freigabe bereit ist – je nachdem, wie Ihr Team „erledigt“ definiert

Beispiel: Ein P1-Absturz, der am Montag um 10:00 Uhr gemeldet und am Dienstag um 15:00 Uhr zusammengeführt wurde, hat eine Lösungszeit von ~29 Stunden.

Dies ist nicht dasselbe wie die Fehlererkennungszeit. Die Erkennungszeit misst, wie schnell Sie einen Fehler nach seinem Auftreten erkennen (Alarmauslösung, Erkennung durch QA-Testtools, Meldung durch Kunden).

Die Lösungszeit misst, wie schnell Sie von der Erkennung zur Behebung gelangen – Triage, Reproduktion, Diagnose, Implementierung, Überprüfung, Test und Vorbereitung für die Freigabe. Stellen Sie sich die Erkennung als „wir wissen, dass etwas nicht funktioniert“ und die Lösung als „es ist behoben und bereit“ vor

Teams verwenden leicht unterschiedliche Grenzen. Wählen Sie eine aus und bleiben Sie dabei, damit Ihre Trends realistisch sind:

- Gemeldet → Gelöst: Endet, wenn die Code-Korrektur zusammengeführt und für die Qualitätssicherung bereit ist. Gut für den Engineering-Durchsatz

- Gemeldet → Geschlossen: Umfasst QA-Validierung und Freigabe. Am besten für SLAs mit Auswirkungen auf Kunden geeignet

- Erkannt → Gelöst: Beginnt, wenn die Überwachung/QA das Problem erkennt, noch bevor ein Ticket existiert. Nützlich für Teams mit hoher Produktionslast

🧠 Fun Fact: Ein skurriler, aber urkomischer Bug in Final Fantasy XIV wurde dafür gelobt, dass er so spezifisch war, dass die Leser ihn als „spezifischsten Bugfix in einem MMO 2025” bezeichneten. Er trat auf, wenn Spieler in einer bestimmten Ereigniszone Elemente mit einem Preis zwischen genau 44.442 Gil und 49.087 Gil bewerteten – was aufgrund eines möglichen Integer-Überlauf-Fehlers zu Verbindungsabbrüchen führte.

Warum das wichtig ist

Die Lösungszeit ist ein Hebel für die Release-Kadenz. Lange oder unvorhersehbare Zeiten zwingen zu Umfangskürzungen, Hotfixes und Release-Einfrierungen. Sie verursachen Planungsrückstände, da der Long Tail (Ausreißer) Sprints stärker beeinträchtigt, als der Durchschnitt vermuten lässt.

Dies steht auch in direktem Zusammenhang mit der Kundenzufriedenheit. Kunden tolerieren Probleme, wenn sie schnell erkannt und vorhersehbar gelöst werden. Langsame oder, schlimmer noch, variable Fehlerbehebungen führen zu Eskalationen, beeinträchtigen die Kundenzufriedenheit (CSAT/NPS) und gefährden Vertragsverlängerungen.

Kurz gesagt: Wenn Sie die Fehlerbehebungszeit sauber messen und systematisch reduzieren, verbessern sich Ihre Roadmaps und Beziehungen.

📖 Weiterlesen: So priorisieren Sie Fehler für eine effiziente Problemlösung

Wie misst man die Zeit bis zur Fehlerbehebung?

Legen Sie zunächst fest, wann Ihre Uhr startet und stoppt.

Die meisten Teams wählen entweder „Gemeldet → Gelöst“ (die Korrektur wurde zusammengeführt und kann überprüft werden) oder „Gemeldet → Geschlossen“ (die Qualitätssicherung hat die Änderung validiert und sie wurde freigegeben oder anderweitig geschlossen).

Wählen Sie eine Definition aus und verwenden Sie diese einheitlich, damit Ihre Trends aussagekräftig sind.

Jetzt benötigen Sie einige beobachtbare Metriken. Lassen Sie uns diese skizzieren:

Wichtige Metriken für die Nachverfolgung von Fehlern, auf die Sie achten sollten:

| 📊 Metrik | 📌 Was dahintersteckt | 💡 So hilft es Ihnen | 🧮 Formel (falls zutreffend) |

|---|---|---|---|

| Anzahl der Fehler 🐞 | Gesamtzahl der gemeldeten Fehler | Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Systemzustand. Hohe Nummer? Zeit für eine Untersuchung. | Gesamtzahl der Fehler = Alle im System protokollierten Fehler {offen + geschlossen} |

| Offene Fehlermeldungen 🚧 | Noch nicht behobene Fehler | Zeigt die aktuelle Workload an. Hilft bei der Priorisierung. | Offene Fehler = Gesamtzahl der Fehler – geschlossene Fehler |

| Geschlossene Fehler ✅ | Behobene und verifizierte Fehler | Verfolgung von Fortschritten und erledigten Arbeiten. | Geschlossene Fehler = Anzahl der Fehler mit dem Status „Geschlossen” oder „Behoben” |

| Fehler schwerwiegend 🔥 | Kritikalität des Fehlers (z. B. kritisch, schwerwiegend, geringfügig) | Unterstützt die Triage anhand der Auswirkungen. | Verfolgt als kategorisches Feld, keine Formel. Verwenden Sie Filter/Gruppierung. |

| Bug-Priorität 📅 | Wie dringend ein Fehler behoben werden muss | Hilft bei der Planung von Sprints und Releases. | Auch ein kategorisches Feld, das in der Regel bewertet wird (z. B. P0, P1, P2). |

| Zeit bis zur Lösung ⏱️ | Zeit von der Fehlermeldung bis zur Behebung | Misst die Reaktionsfähigkeit. | Zeit bis zur Lösung = Datum geschlossen – Datum gemeldet |

| Wiedereröffnungsrate 🔄 | prozentualer Anteil der Fehler, die nach dem Schließen wieder geöffnet wurden | Gibt Aufschluss über die Qualität von Korrekturen oder Probleme mit Regressionen. | Wiedereröffnungsrate (%) = {Wiedereröffnete Fehler ÷ Gesamtzahl geschlossener Fehler} × 100 |

| Bug-Leckage 🕳️ | Fehler, die in die Produktion gelangt sind | Zeigt die Effektivität der Qualitätssicherung/Softwaretests an. | Leckagerate (%) = {Produktionsfehler ÷ Gesamtfehler} × 100 |

| Fehlerdichte 🧮 | Fehler pro Größe des Codes | Hebt risikobehaftete Code-Bereiche hervor. | Fehlerdichte = Anzahl der Fehler ÷ KLOC {Kilo Lines of Code} |

| Zugewiesene vs. nicht zugewiesene Fehler 👥 | Verteilung von Bugs nach Eigentümerschaft | Stellen Sie sicher, dass nichts übersehen wird. | Verwenden Sie einen Filter: Nicht zugewiesen = Fehler, bei denen „Zugewiesen an“ leer ist |

| Alter offener Fehler 🧓 | Wie lange ein Fehler ungelöst bleibt | Erkennen Sie Stagnation und Risiken durch Rückstände. | Fehleralter = aktuelles Datum – Datum der Meldung |

| Doppelte Fehler 🧬 | Nummer doppelter Berichte | Hebt Fehler in Aufnahmeprozessen hervor. | Duplikatsrate = Duplikate ÷ Gesamtzahl der Fehler × 100 |

| MTTD (Mean Time to Detect) 🔎 | Durchschnittliche Zeit bis zur Erkennung von Bugs oder Incidents | Misst die Effizienz der Überwachung und Sensibilisierung. | MTTD = Σ(Zeitpunkt der Erkennung – Zeitpunkt der Einführung) ÷ Nummer der Fehler |

| MTTR (Mean Time to Resolve) 🔧 | Durchschnittliche Zeit bis zur vollständigen Behebung eines Fehlers nach seiner Erkennung | Verfolgung der Reaktionsfähigkeit der Entwickler und der Fehlerbehebungszeit. | MTTR = Σ(Zeit bis zur Behebung – Zeit bis zur Erkennung) ÷ Nummer der behobenen Fehler |

| MTTA (Mean Time to Acknowledge) 📬 | Zeit von der Erkennung bis zum Beginn der Arbeit an dem Fehler | Zeigt die Reaktionsfähigkeit des Teams und die Reaktionsgeschwindigkeit bei Warnmeldungen. | MTTA = Σ(Zeit bestätigt – Zeit erkannt) ÷ Nummer der Fehler |

| MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Zeit zwischen Ausfällen) 🔁 | Zeit zwischen der Behebung eines Fehlers und dem Auftreten des nächsten Fehlers | Zeigt die Stabilität im Zeitverlauf an. | MTBF = Gesamtbetriebszeit ÷ Nummer der Ausfälle |

⚡️ Vorlagenarchiv: 15 kostenlose Vorlagen und Formulare für die Fehlerverfolgung

Faktoren, die die Fehlerbehebungszeit beeinflussen

Die Lösungszeit wird oft gleichgesetzt mit „wie schnell Ingenieure Code schreiben“

Aber das ist nur ein Teil des Prozesses.

Die Fehlerbehebungszeit ist die Summe aus Qualität bei der Erfassung, Effizienz des Flows durch Ihr System und Abhängigkeitsrisiken. Wenn einer dieser Faktoren ins Stocken gerät, verlängert sich die Zykluszeit, die Vorhersagbarkeit sinkt und Eskalationen nehmen zu.

Die Qualität der Erfassung gibt den Ton an

Berichte, die ohne klare Schritte zur Reproduktion, Umgebungsdetails, Protokolle oder Versions-/Build-Infos eingehen, erfordern zusätzlichen Aufwand. Doppelte Berichte aus mehreren Kanälen (Support, QA, Überwachung, Slack) verursachen Unordnung und eine Aufsplitterung der Eigentümerschaft.

Je früher Sie den richtigen Kontext erfassen und Duplikate entfernen, desto weniger Übergaben und Rückfragen sind später erforderlich.

Priorisierung und Weiterleitung bestimmen, wer wann mit dem Fehler befasst wird

Beschreibungen des Schweregrads, die nicht den Auswirkungen auf Kunden/Geschäfte entsprechen (oder sich im Laufe der Zeit ändern), verursachen Warteschlangen: Die lautesten Tickets springen nach vorne, während Fehler mit hohen Auswirkungen liegen bleiben.

Klare Weiterleitungsregeln nach Komponente/Eigentümer und eine einzige Warteschlange sorgen dafür, dass P0/P1-Arbeiten nicht unter „aktuellen und lauten“ Aufgaben begraben werden

Eigentümerschaft und Übergaben sind stille Killer

Wenn unklar ist, ob ein Fehler zum Team für mobile Geräte, Backend-Authentifizierung oder zu einem Plattformteam gehört, wird er zurückgewiesen. Bei jeder Zurückweisung wird der Kontext zurückgesetzt.

Zeitzonen verschärfen dieses Problem noch: Ein Fehler, der spät am Tag gemeldet wird und keinen benannten Eigentümer hat, kann 12 bis 24 Stunden verlieren, bevor überhaupt jemand mit der Reproduktion beginnt. Eine genaue Definition der Zuständigkeiten mit einem Bereitschaftsdienst oder wöchentlichen DRI beseitigt diese Verzögerungen.

Reproduzierbarkeit hängt von der Beobachtbarkeit ab

Lückenhafte Protokolle, fehlende Korrelations-IDs oder fehlende Absturzspuren machen die Diagnose zu einem Ratespiel. Fehler, die nur mit bestimmten Flags, Mandanten oder Datenformen auftreten, lassen sich in der Entwicklung nur schwer reproduzieren.

Wenn Ingenieure keinen sicheren Zugriff auf bereinigte produktionsähnliche Daten haben, müssen sie instrumentieren, neu bereitstellen und warten – und das nicht nur Stunden, sondern Tage lang.

Umgebungs- und Datenparität sorgen für Transparenz

„Funktioniert auf meinem Rechner“ bedeutet in der Regel „Produktionsdaten sind anders“. Je mehr sich Ihre Entwicklungs-/Staging-Umgebung von der Produktion unterscheidet (Konfiguration, Dienste, Versionen von Drittanbietern), desto mehr Zeit verbringen Sie mit der Jagd nach Geistern. Sichere Daten-Snapshots, Seed-Skripte und Paritätsprüfungen reduzieren diese Lücke.

In Bearbeitung (IB) und Fokus bestimmen den tatsächlichen Durchsatz

Überlastete Teams ziehen zu viele Fehler auf einmal, fragmentieren ihre Aufmerksamkeit und springen zwischen Aufgaben und Meetings hin und her. Kontextwechsel verursachen unsichtbare Stunden.

Ein sichtbares IB-Limit und die Tendenz, begonnene Arbeiten abzuschließen, bevor neue Aufgaben in Angriff genommen werden, senken Ihren Median schneller als jeder einzelne Heldeneinsatz.

Codeüberprüfung, CI und QA-Geschwindigkeit sind klassische Engpässe

Lange Build-Zeiten, unzuverlässige Tests und unklare Review-SLAs verzögern ansonsten schnelle Fehlerbehebungen. Ein 10-minütiger Patch kann zwei Tage lang auf einen Reviewer warten oder in eine stundenlange Pipeline geraten.

Ebenso können QA-Warteschlangen, die Batch-Tests durchführen oder auf manuelle Smoke-Tests angewiesen sind, den Zeitraum zwischen „Gemeldet“ und „Geschlossen“ um ganze Tage verlängern, selbst wenn „Gemeldet“ und „Gelöst“ schnell gehen.

Abhängigkeiten verlängern Warteschlangen

Teamübergreifende Änderungen (Schema, Plattformmigrationen, SDK-Updates), Fehler von Anbietern oder App-Store-Bewertungen (mobil) verursachen Wartezeiten. Ohne explizite Nachverfolgung von „Blockiert/Pausiert“ erhöhen diese Wartezeiten unbemerkt Ihre Durchschnittswerte und verbergen die tatsächlichen Engpässe.

Release-Modell und Rollback-Strategie sind wichtig

Wenn Sie in großen Release-Zügen mit manuellen Gates ausliefern, bleiben selbst behobene Fehler bis zur nächsten Zugabfahrt liegen. Feature Flags, Canary Releases und Hotfix-Lanes verkürzen den Tail – insbesondere bei P0/P1-Incidents –, indem sie die Bereitstellung von Fixes von vollständigen Release-Zyklen entkoppeln.

Architektur und technische Schulden legen Ihre Obergrenze fest

Enge Kopplungen, fehlende Testnahtstellen und undurchsichtige Legacy-Module machen einfache Korrekturen riskant. Teams kompensieren dies durch zusätzliche Tests und längere Überprüfungen, was die Zyklen verlängert. Umgekehrt können Sie mit modularem Code und guten Vertragstests schnell vorankommen, ohne benachbarte Systeme zu beeinträchtigen.

Kommunikation und Status-Hygiene beeinflussen die Vorhersagbarkeit

Vage Updates („wir kümmern uns darum“) führen zu Nacharbeit, wenn Stakeholder nach voraussichtlichen Fertigstellungsterminen fragen, der Support Tickets erneut öffnet oder das Produkt eskaliert. Klare Statusübergänge, Notizen zur Reproduktion und zur Ursache sowie ein veröffentlichter voraussichtlicher Fertigstellungstermin reduzieren die Abwanderung und schützen den Fokus Ihres Engineering-Teams.

📮ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchsuchen von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen.

Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Workspace integriert ist, kann das ändern. Entdecken Sie ClickUp Brain. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es in Sekundenschnelle die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Aufgabendetails findet – damit Sie mit der Suche aufhören und mit der Arbeit beginnen können.

💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben mit ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Mitarbeiter –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminiert haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

Frühindikatoren für eine Verlängerung Ihrer Lösungszeiten

❗️Steigende „Erkennungszeit“ und viele Tickets ohne Eigentümer für >12 Stunden

❗️Zunehmende „Zeit in Überprüfung/CI”-Segmente und häufige Testinstabilitäten

❗️Hohe Duplikatsrate bei der Erfassung und inkonsistente Beschreibungen des Schweregrads in den Teams

❗️Mehrere Fehler befinden sich ohne benannte externe Abhängigkeit im Status „Blockiert“

❗️Die Wiedereröffnungsrate steigt (Fehlerbehebungen sind nicht reproduzierbar oder die Definitionen für „erledigt“ sind unklar)

Verschiedene Unternehmen empfinden diese Faktoren unterschiedlich. Führungskräfte erleben sie als verpasste Lernzyklen und Umsatzverluste, Mitarbeiter als Triage-Lärm und unklare Eigentümerschaft.

Durch die Optimierung von Aufnahme, Flow und Abhängigkeiten senken Sie die gesamte Kurve – Median und P90.

Möchten Sie weitere Informationen zum Verfassen besserer Fehlerberichte erhalten? Beginnen Sie hier. 👇🏼

📖 Weiterlesen: Der Software-Testzyklus (STLC): Übersicht und Phasen

Branchenbenchmarks für die Fehlerbehebungszeit

Benchmarks für die Fehlerbehebung ändern sich je nach Risikotoleranz, Release-Modell und der Geschwindigkeit, mit der Sie Änderungen bereitstellen können.

Hier können Sie Mediane (P50) verwenden, um Ihren typischen Flow zu verstehen, und P90, um Versprechen und SLAs festzulegen – nach Schweregrad und Quelle (Kunde, QA, Überwachung).

Schauen wir uns das genauer an:

| 🔑 Begriff | 📝 Beschreibung | 💡 Warum das wichtig ist |

|---|---|---|

| P50 (Median) | Der mittlere Wert – 50 % der Fehlerbehebungen sind schneller als dieser Wert, 50 % sind langsamer | 👉 Gibt Ihre typische oder häufigste Lösungszeit wieder. Gut zum Verständnis der normalen Leistung |

| P90 (90. Perzentil) | 90 % der Fehler werden innerhalb dieser Zeit behoben. Nur 10 % benötigen mehr Zeit | 👉 Stellt einen Worst-Case-Fall (aber dennoch realistisch) dar. Nützlich für die Einstellung externer Versprechen |

| SLAs (Service Level Agreements) | Verpflichten Sie sich – intern oder gegenüber Kunden – dazu, Probleme schnell zu beheben | 👉 Beispiel: „Wir beheben P1-Fehler in 90 % der Fälle innerhalb von 48 Stunden. “ Hilft beim Aufbau von Vertrauen und Verantwortlichkeit |

| Nach Schweregrad und Quelle | Segmentieren Sie Ihre Metriken nach zwei Schlüsseldimensionen: • Schweregrad (z. B. P0, P1, P2)• Quelle (z. B. Kunde, QA, Überwachung) | 👉 Ermöglicht eine genauere Nachverfolgung und Priorisierung, sodass kritische Fehler schneller behoben werden können |

Nachfolgend finden Sie Richtwerte für Bereiche, die erfahrene Teams in verschiedenen Branchen häufig als Einzelziele festlegen. Betrachten Sie diese als Ausgangspunkt und passen Sie sie an Ihren Kontext an.

SaaS

Immer verfügbar und CI/CD-freundlich, sodass Hotfixes an der Tagesordnung sind. Kritische Probleme (P0/P1) werden oft innerhalb eines Arbeitstages behoben, P90 innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Nicht kritische Probleme (P2+) werden in der Regel innerhalb von 3 bis 7 Tagen behoben, P90 innerhalb von 10 bis 14 Tagen. Teams mit robusten Feature Flags und automatisierten Tests tendieren zu schnelleren Lösungen.

E-Commerce-Plattformen

Da Konversions- und Warenkorb-Flows für den Umsatz entscheidend sind, liegt die Messlatte höher. P0/P1-Probleme werden in der Regel innerhalb von Stunden behoben (Rollback, Markierung oder Konfiguration) und noch am selben Tag vollständig gelöst; P90 bis zum Ende des Tages oder <12 Stunden sind in Spitzenzeiten üblich. P2+-Probleme werden oft innerhalb von 2–5 Tagen gelöst, P90 innerhalb von 10 Tagen.

Unternehmenssoftware

Umfangreichere Validierungen und Kundenänderungsfenster verlangsamen den Rhythmus. Für P0/P1 streben Teams eine Umgehungslösung innerhalb von 4 bis 24 Stunden und eine Behebung innerhalb von 1 bis 3 Geschäftstagen an; P90 innerhalb von 5 Geschäftstagen. P2+-Elemente werden häufig in Release-Züge gebündelt, mit einem Medianwert von 2 bis 4 Wochen, abhängig von den Rollout-Zeitplänen der Kunden.

Gaming- und mobile Apps

Live-Service-Backends verhalten sich wie SaaS (Flags und Rollbacks innerhalb von Minuten bis Stunden; P90 am selben Tag). Client-Updates werden durch Store-Bewertungen eingeschränkt: P0/P1 nutzen oft sofort serverseitige Hebel und liefern einen Client-Patch innerhalb von 1–3 Tagen; P90 innerhalb einer Woche mit beschleunigter Überprüfung. P2+-Korrekturen werden in der Regel für den nächsten Sprint oder Content-Drop eingeplant.

Bankwesen/Fintech

Risiko- und Compliance-Gates sorgen für ein Muster der „schnellen Risikominderung und sorgfältigen Änderung“. P0/P1 werden schnell gemindert (Flags, Rollbacks, Traffic-Umleitungen innerhalb von Minuten bis Stunden) und innerhalb von 1–3 Tagen vollständig behoben; P90 innerhalb einer Woche, wobei die Änderungskontrolle berücksichtigt wird. P2+ dauert oft 2–6 Wochen, um die Sicherheits-, Audit- und CAB-Prüfungen zu bestehen.

Wenn Ihre Nummern außerhalb dieser Bereiche liegen, überprüfen Sie die Qualität der Eingaben, die Weiterleitung/Eigentümerschaft, die Codeüberprüfung und den QA-Durchsatz sowie die Genehmigungen von Abhängigkeiten, bevor Sie davon ausgehen, dass die „Engineering-Geschwindigkeit” das Kernproblem ist.

🌼 Wussten Sie schon: Laut einer Stack Overflow-Umfrage aus dem Jahr 2024 nutzen Entwickler KI zunehmend als zuverlässigen Begleiter während des gesamten Codierungsprozesses. Satte 82 % nutzten KI, um tatsächlich Code zu schreiben – das ist ein kreativer Mitarbeiter! Wenn sie nicht weiterkamen oder nach Lösungen suchten, vertrauten 67, 5 % auf KI, um nach Antworten zu suchen, und über die Hälfte (56, 7 %) nutzte sie zum Debuggen und um Hilfe zu erhalten.

Für einige erwiesen sich KI-Tools auch als nützlich für die Dokumentation von Projekten (40,1 %) und sogar für die Erstellung synthetischer Daten oder Inhalte (34,8 %). Neugierig auf eine neue Codebasis? Fast ein Drittel (30,9 %) nutzt KI, um sich schnell einzuarbeiten. Das Testen von Code ist für viele immer noch mühsame Handarbeit, aber 27,2 % setzen auch hier KI ein. In anderen Bereichen wie Codeüberprüfung, Projektplanung und prädiktive Analysen ist die KI-Akzeptanz geringer, aber es ist klar, dass KI sich stetig in alle Phasen der Softwareentwicklung einfügt.

📖 Weiterlesen: Wie Sie KI für die Qualitätssicherung einsetzen können

So reduzieren Sie die Fehlerbehebungszeit

Die Geschwindigkeit der Fehlerbehebung hängt davon ab, dass Reibungsverluste bei jedem Übergang von der Erfassung bis zur Freigabe beseitigt werden.

Die größten Vorteile erzielen Sie, indem Sie die ersten 30 Minuten intelligenter gestalten (saubere Erfassung, richtiger Eigentümer, richtige Priorität) und anschließend die folgenden Schleifen komprimieren (Reproduzieren, Überprüfen, Verifizieren).

Hier sind neun Strategien, die als System zusammenwirken. KI beschleunigt jeden Schritt, und der Workflow läuft sauber an einem Ort ab, sodass Führungskräfte Vorhersagbarkeit und Praktiker einen reibungslosen Flow erhalten.

1. Zentralisieren Sie die Erfassung und erfassen Sie den Kontext direkt an der Quelle

Die Fehlerbehebungszeit verlängert sich, wenn Sie den Kontext aus Slack-Threads, Support-Tickets und Tabellenkalkulationen rekonstruieren müssen. Leiten Sie alle Berichte – Support, QA, Überwachung – in eine einzige Warteschlange mit einer strukturierten Vorlage, die Komponenten, Schweregrad, Umgebung, App-Version/Build, Schritte zur Reproduktion, erwartete vs. tatsächliche Ergebnisse und Anhänge (Protokolle/HAR/Bildschirmbilder) erfasst.

KI kann lange Berichte automatisch zusammenfassen, Schritte zur Reproduktion und Umgebungsdetails aus Anhängen extrahieren und mögliche Duplikate markieren, sodass die Triage mit einem kohärenten, angereicherten Datensatz beginnt.

Zu beobachtende Metriken: MTTA (Bestätigung innerhalb von Minuten, nicht Stunden), Duplikatsrate, Zeit für „Weitere Informationen erforderlich“.

📖 Weiterlesen: Die Leistungsfähigkeit von ClickUp-Formularen: Optimierung der Arbeit für Software-Teams

2. KI-gestützte Triage und Weiterleitung zur drastischen Verkürzung der MTTA

Die schnellsten Lösungen sind diejenigen, die sofort auf dem richtigen Schreibtisch landen.

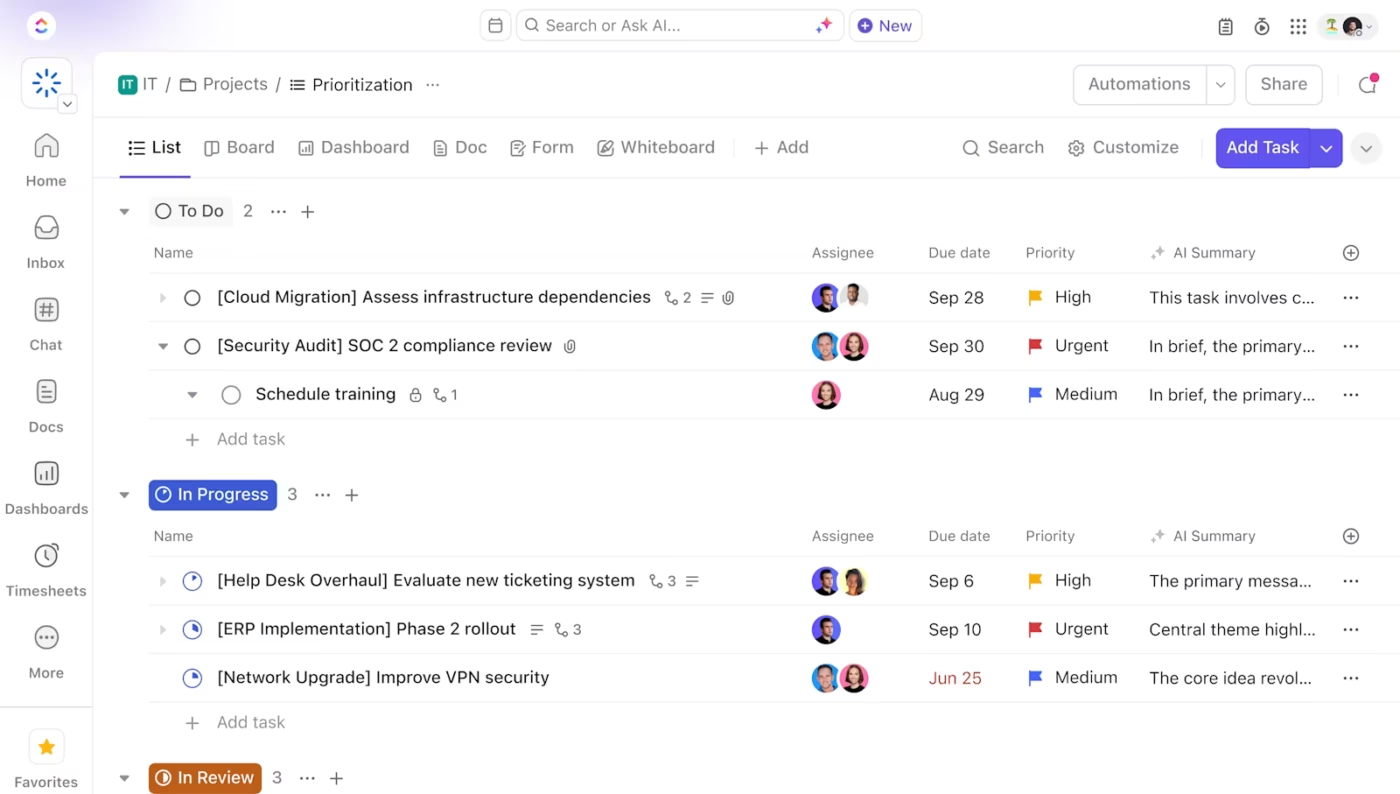

Verwenden Sie einfache Regeln und KI, um den Schweregrad zu klassifizieren, die wahrscheinlichen Eigentümer anhand von Komponenten/Code-Bereichen zu identifizieren und ihnen automatisch eine SLA-Uhr zuzuweisen. Legen Sie klare Swimlanes für P0/P1 im Vergleich zu allem anderen fest und machen Sie eindeutig, wer wofür verantwortlich ist.

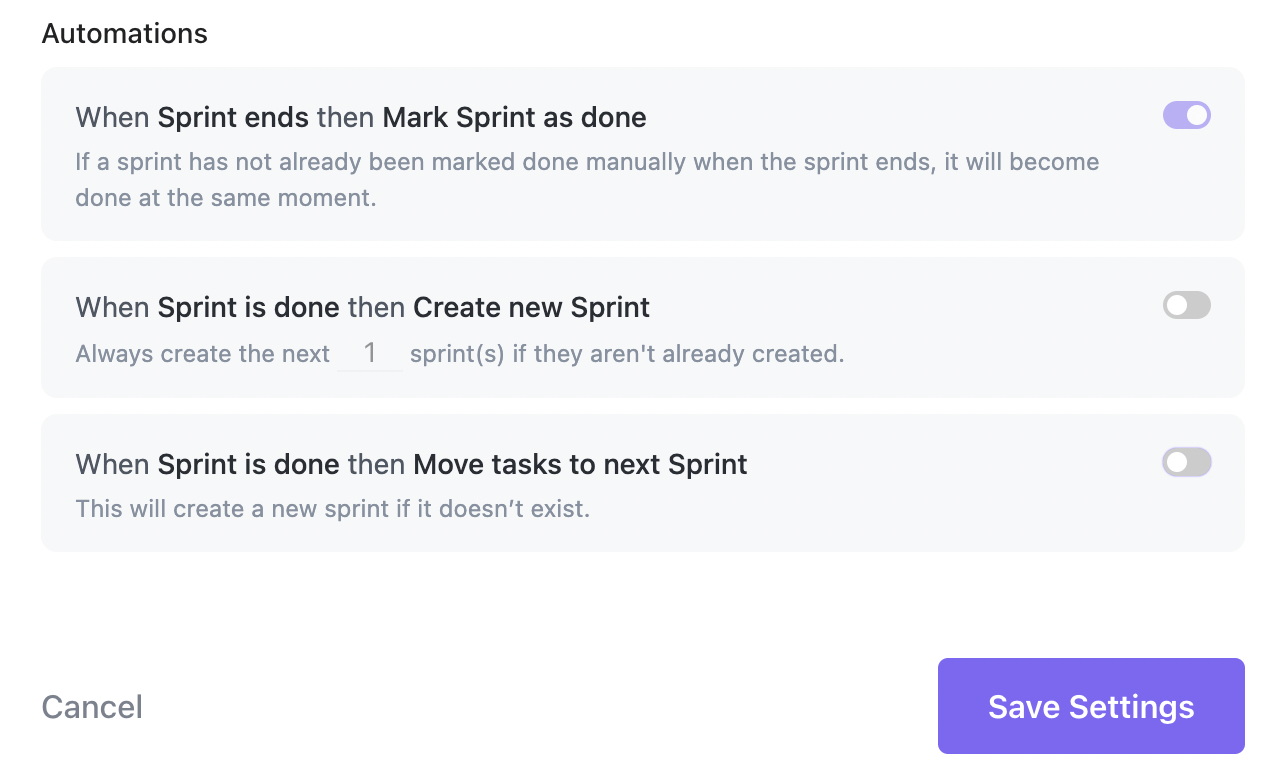

Automatisierungen können Prioritäten aus Feldern festlegen, nach Komponenten an ein Team weiterleiten, einen SLA-Timer starten und einen Bereitschaftsingenieur benachrichtigen. KI kann anhand früherer Muster den Schweregrad und den Eigentümer vorschlagen. Wenn die Triage statt einer 30-minütigen Debatte nur noch 2 bis 5 Minuten dauert, sinkt Ihre MTTA und damit auch Ihre MTTR.

Zu beobachtende Metriken: MTTA, Qualität der ersten Antwort (enthält der erste Kommentar die richtigen Informationen?), Anzahl der Übergaben pro Fehler.

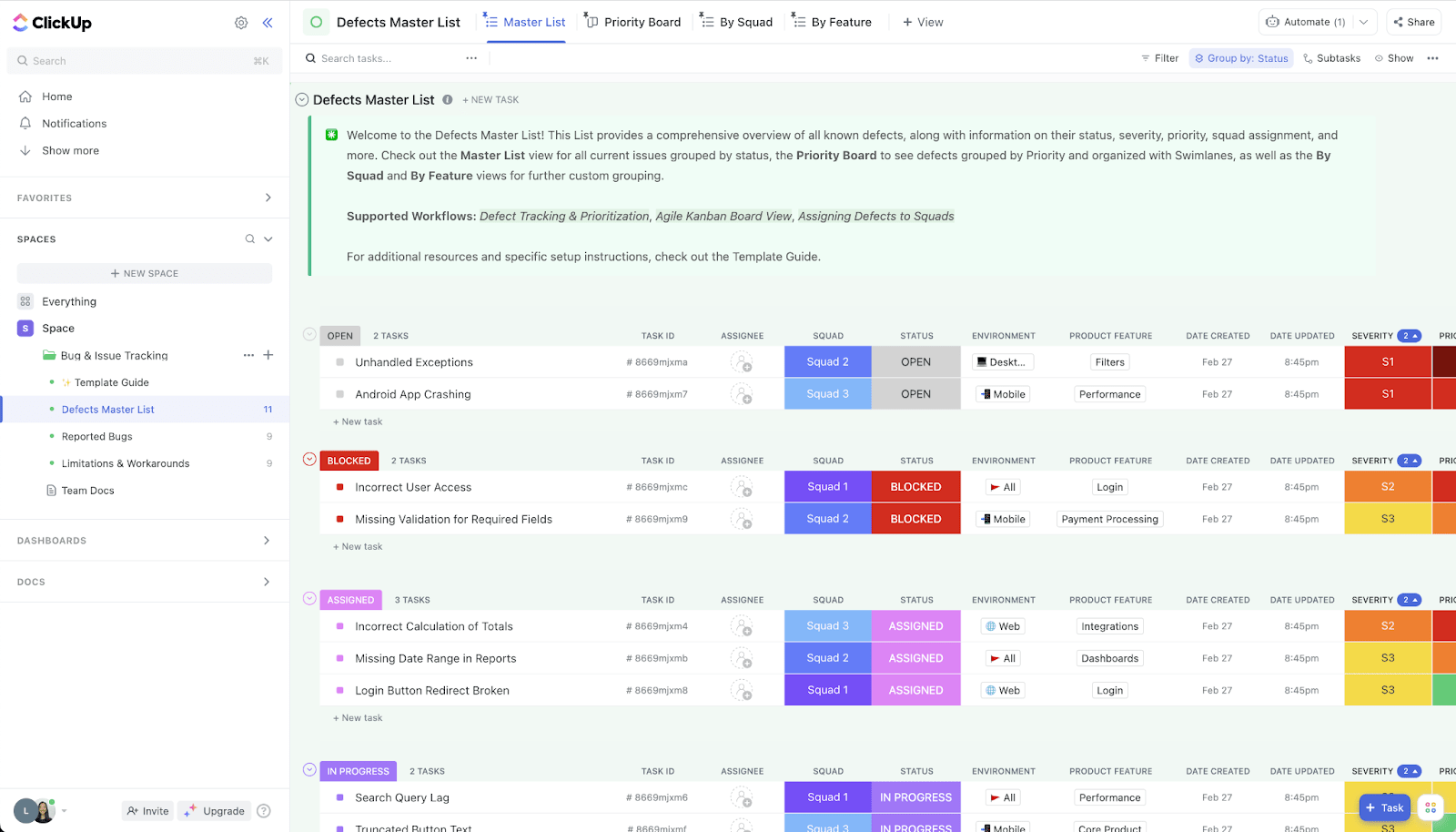

So sieht das in der Praxis aus:

3. Priorisieren Sie anhand der Auswirkungen auf das Geschäft mit expliziten SLA-Stufen

„Die lauteste Stimme gewinnt“ macht Warteschlangen unvorhersehbar und untergräbt das Vertrauen der Führungskräfte, die CSAT/NPS und Verlängerungen im Blick haben.

Ersetzen Sie diese durch eine Bewertung, die Schweregrad, Häufigkeit, betroffenen ARR, Kritikalität des Features und Nähe zu Verlängerungen/Einführungen berücksichtigt – und untermauern Sie diese mit SLA-Stufen (z. B. P0: Behebung innerhalb von 1–2 Stunden, Lösung innerhalb eines Tages; P1: am selben Tag; P2: innerhalb eines Sprints).

Sorgen Sie mit IB-Limits für eine sichtbare P0/P1-Spur, damit nichts ins Stocken gerät.

Zu beobachtende Metriken: P50/P90-Lösungsrate nach Stufe, SLA-Verstoßrate, Korrelation mit CSAT/NPS.

💡Profi-Tipp: Mit den Feldern „Aufgabenprioritäten“, „Benutzerdefinierte Felder“ und „Abhängigkeiten“ von ClickUp können Sie einen Auswirkungswert berechnen und Fehler mit Konten, Feedback oder Roadmap-Elementen verknüpfen. Außerdem helfen Ihnen die Ziele in ClickUp dabei, die Einhaltung von SLAs mit den Zielen auf Unternehmensebene zu verknüpfen, was direkt auf die Bedenken der Führungskräfte hinsichtlich der Abstimmung eingeht.

4. Reproduktion und Diagnose in einem Schritt

Jede zusätzliche Schleife mit der Frage „Können Sie mir die Protokolle schicken?“ verlängert die Lösungszeit.

Standardisieren Sie, was „gut“ bedeutet: erforderliche Felder für Build/Commit, Umgebung, Repro-Schritte, erwartete vs. tatsächliche Ergebnisse sowie Anhänge für Protokolle, Absturz-Dumps und HAR-Dateien. Implementieren Sie Client-/Server-Telemetrie, damit Crash-IDs und Request-IDs mit Traces verknüpft werden können.

Verwenden Sie Sentry (oder ein ähnliches Tool) für Stack-Traces und verknüpfen Sie das Problem direkt mit dem Fehler. KI kann Protokolle und Traces lesen, um eine wahrscheinliche Fehlerdomäne vorzuschlagen und eine minimale Reproduktion zu generieren, wodurch eine Stunde langes Suchen zu wenigen Minuten konzentrierter Arbeit wird.

Speichern Sie Runbooks für häufige Fehlerklassen, damit Ingenieure nicht jedes Mal von vorne beginnen müssen.

Zu beobachtende Metriken: Zeitaufwand für „Warten auf Infos“, Prozentsatz der Reproduktion im ersten Durchgang, Wiedereröffnungsrate in Verbindung mit fehlender Reproduktion.

📖 Weitere Informationen: Einsatz von KI in der Softwareentwicklung (Anwendungsfälle und Tools)

5. Verkürzen Sie die Codeüberprüfung und den Testzyklus

Große PRs verzögern den Prozess. Setzen Sie auf präzise Patches, trunkbasierte Entwicklung und Feature Flags, damit Fixes sicher ausgeliefert werden können. Weisen Sie Reviewer anhand der Eigentümerschaft des Codes vorab zu, um Leerlaufzeiten zu vermeiden, und verwenden Sie Checklisten (Tests aktualisiert, Telemetrie hinzugefügt, Flag hinter einem Kill Switch), damit die Qualität gewährleistet ist.

Die Automatisierung sollte den Fehler bei Eröffnung des PR in den Status „In Überprüfung“ und beim Zusammenführen in den Status „Behoben“ verschieben. KI kann Unit-Tests vorschlagen oder riskante Unterschiede hervorheben, um die Überprüfung zu fokussieren.

Zu beobachtende Metriken: Zeit in „In Überprüfung“, Änderungsfehlerrate für Bugfix-PRs und P90-Überprüfungslatenz.

Sie können GitHub/GitLab-Integrationen in ClickUp verwenden, um den Status Ihrer Fehlerbehebung zu synchronisieren. Automatisierungen können die „Definition von erledigt“ durchsetzen

📖 Weiterlesen: Wie Sie KI zur Automatisierung von Aufgaben einsetzen können

6. Parallelisieren Sie die Überprüfung und sorgen Sie für eine echte Gleichheit der QA-Umgebung

Die Überprüfung sollte nicht erst Tage später oder in einer Umgebung beginnen, die keiner Ihrer Kunden nutzt.

Halten Sie die „QA-Bereitschaft“ aufrecht: Flag-gesteuerte Hotfixes, die in produktionsähnlichen Umgebungen mit Seed-Daten validiert wurden, die den gemeldeten Fällen entsprechen.

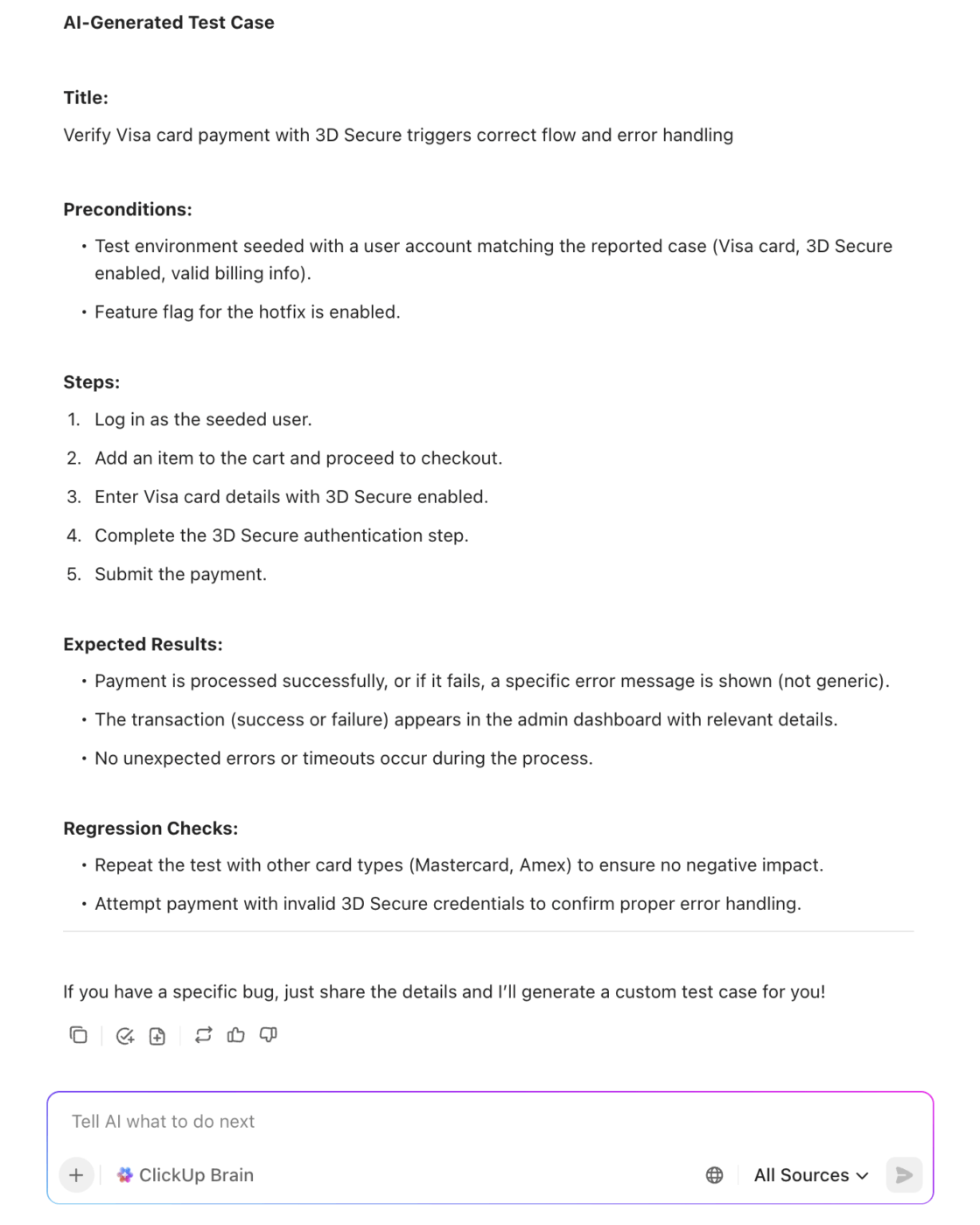

Richten Sie nach Möglichkeit temporäre Umgebungen aus dem Bug-Bereich ein, damit die Qualitätssicherung sofort validieren kann. Die KI kann dann anhand der Bug-Beschreibung und früherer Regressionen Testfälle generieren.

Zu beobachtende Metriken: Zeit in „QA/Überprüfung“, Rücklaufquote von QA zurück zu Dev, mittlere Zeit bis zum Schließen nach dem Zusammenführen.

📖 Weiterlesen: Wie man effektive Testfälle schreibt

7. Kommunizieren Sie den Status klar und deutlich, um den Koordinationsaufwand zu reduzieren

Ein gutes Update verhindert drei Statusabfragen und eine Eskalation.

Behandeln Sie Updates wie ein Produkt: kurz, spezifisch und zielgruppengerecht (Support, Führungskräfte, Kunden). Legen Sie einen Rhythmus für P0/P1 fest (z. B. stündlich bis zur Behebung, dann alle vier Stunden) und sorgen Sie für eine einzige Quelle der Wahrheit.

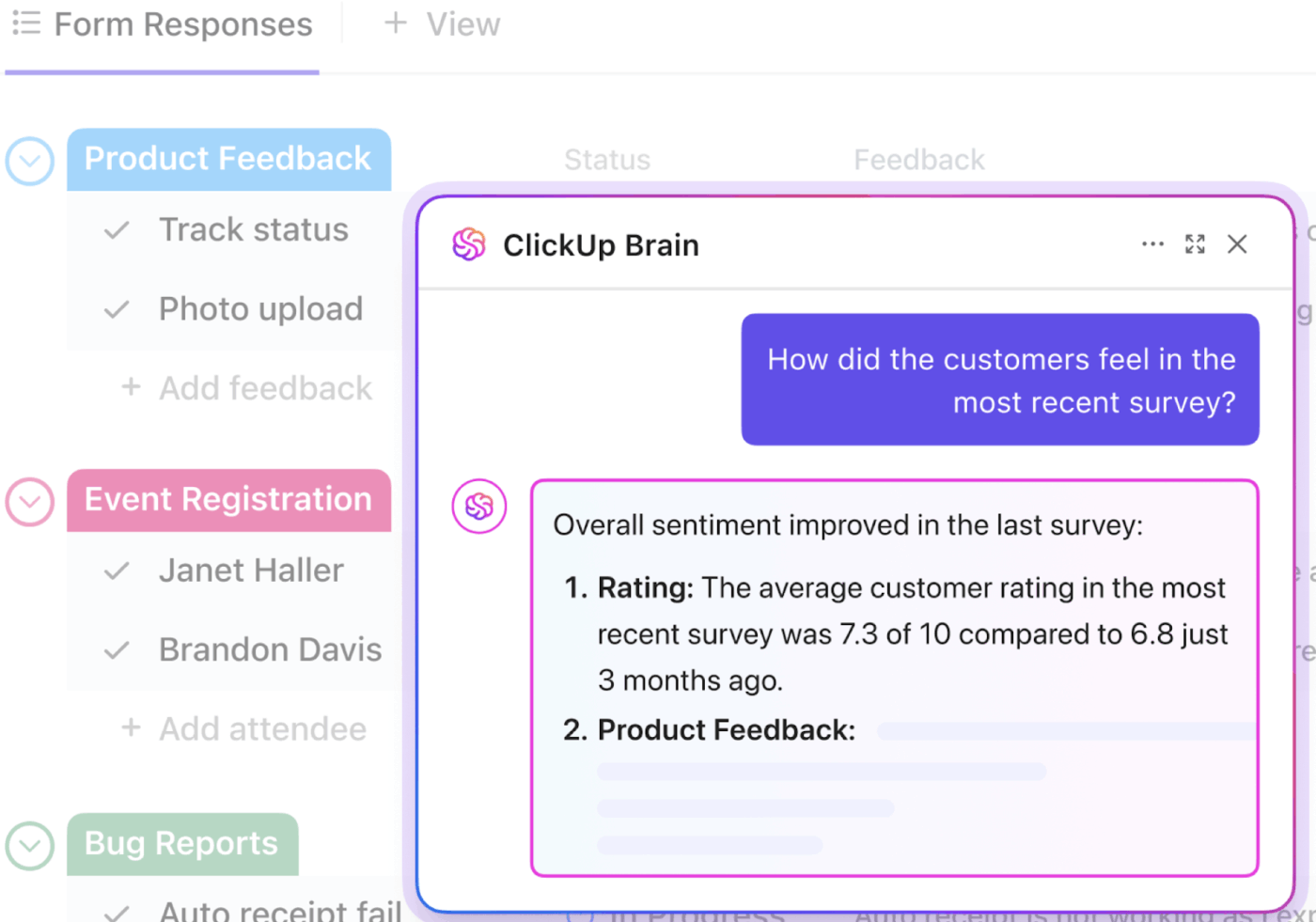

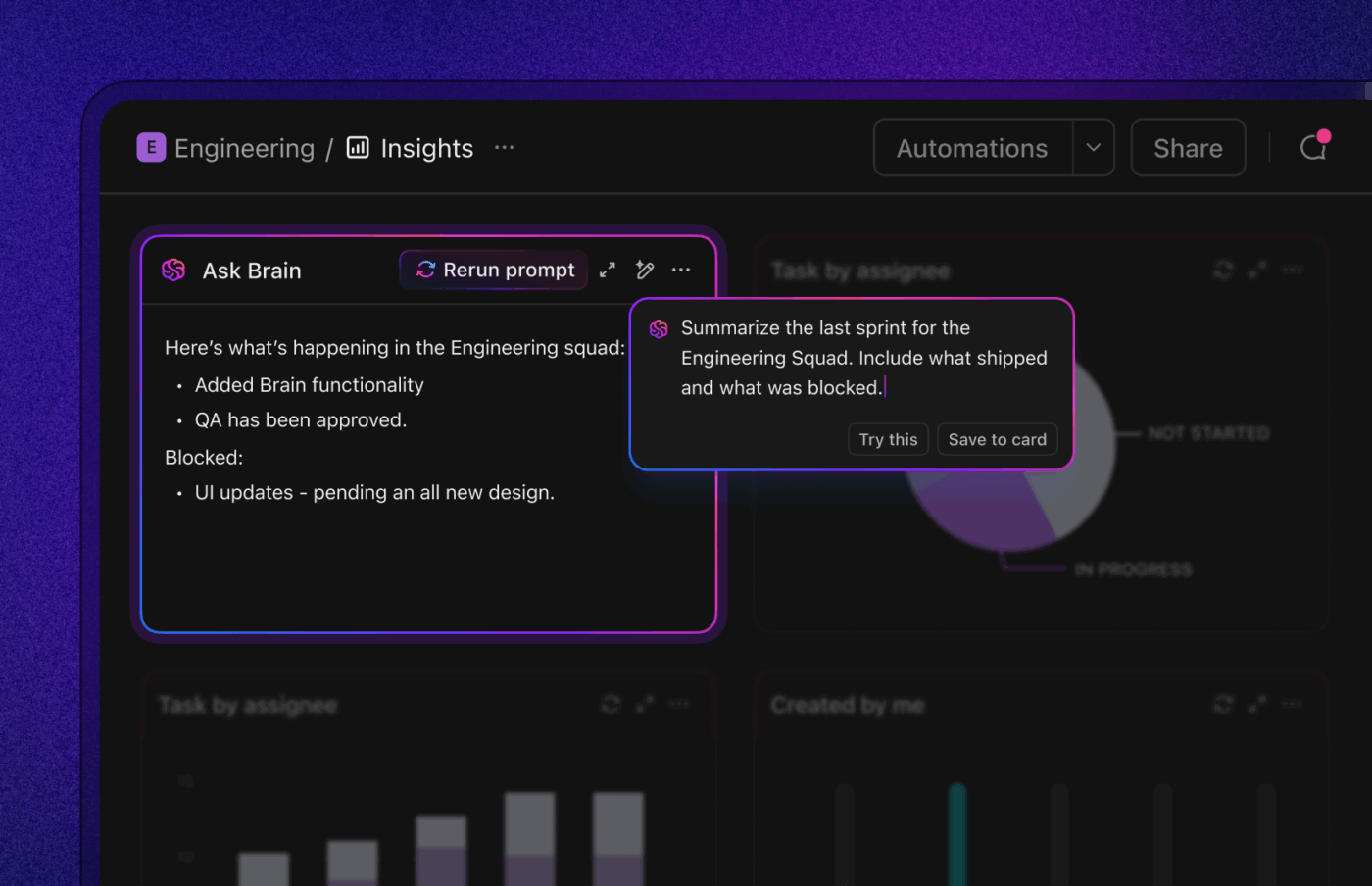

KI kann aus dem Aufgabenverlauf kundensichere Updates und interne Zusammenfassungen erstellen, einschließlich Live-Status nach Schweregrad und Team. Für Führungskräfte wie Ihren Produktdirektor können Sie Fehler zu Initiativen zusammenfassen, damit sie sehen können, ob kritische Qualitätsarbeiten die Lieferversprechen gefährden.

Zu beobachtende Metriken: Zeit zwischen Statusaktualisierungen zu P0/P1, CSAT der Stakeholder zur Kommunikation.

8. Kontrollieren Sie die Alterung von Backlogs und verhindern Sie „ewig offene“ Vorgänge

Ein wachsender, veralteter Backlog belastet jeden Sprint unbemerkt.

Legen Sie Alterungsrichtlinien fest (z. B. P2 > 30 Tage löst Überprüfung aus, P3 > 90 Tage erfordert Begründung) und planen Sie eine wöchentliche „Alterungs-Triage“, um Duplikate zusammenzuführen, veraltete Berichte zu schließen und Fehler mit geringem Wert in Produkt-Backlog-Elemente umzuwandeln.

Verwenden Sie KI, um den Backlog nach Themen zu gruppieren (z. B. „Ablauf des Authentifizierungstokens“, „Unregelmäßigkeiten beim Hochladen von Bildern“), damit Sie thematische Korrekturwochen planen und eine ganze Klasse von Fehlern auf einmal beheben können.

Zu beobachtende Metriken: Anzahl der Rückstände nach Altersklasse, % der als Duplikate/veraltet geschlossenen Probleme, thematische Burn-Down-Geschwindigkeit.

9. Schließen Sie den Kreis mit Ursachenanalyse und Prävention

Wenn Fehler derselben Klasse immer wieder auftreten, verdecken Ihre MTTR-Verbesserungen ein größeres Problem.

Führen Sie schnelle, fehlerfreie Ursachenanalysen für P0/P1 und hochfrequente P2 durch, taggen Sie Ursachen (Spezifikationslücken, Testlücken, Tooling-Lücken, Integrationsprobleme), verknüpfen Sie sie mit betroffenen Komponenten und Incidents und verfolgen Sie Folgeaufgaben (Guards, Tests, Lint-Regeln) bis zum Abschluss.

KI kann RCA-Zusammenfassungen erstellen und auf der Grundlage des Änderungsverlaufs vorbeugende Tests oder Lint-Regeln vorschlagen. So gelangen Sie von der Brandbekämpfung zu weniger Bränden.

Zu beobachtende Metriken: Wiedereröffnungsrate, Regressionsrate, Zeit zwischen Wiederholungen und Prozentsatz der RCAs mit fertiggestellten Präventionsmaßnahmen.

Zusammen verkürzen diese Änderungen den gesamten Prozess: schnellere Bestätigung, klarere Triage, intelligentere Priorisierung, weniger Verzögerungen bei der Überprüfung und Qualitätssicherung sowie eine klarere Kommunikation. Führungskräfte profitieren von einer besseren Vorhersagbarkeit in Bezug auf CSAT/NPS und Umsatz, während Mitarbeiter eine übersichtlichere Warteschlange mit weniger Kontextwechseln vorfinden.

📖 Weiterlesen: So führen Sie eine Ursachenanalyse durch

KI-Tools, die Ihnen helfen, die Fehlerbehebungszeit zu reduzieren

KI kann die Lösungszeit in jedem Schritt verkürzen – Erfassung, Triage, Weiterleitung, Behebung und Überprüfung.

Die wirklichen Vorteile ergeben sich jedoch erst, wenn die Tools den Kontext verstehen und die Arbeit ohne manuelle Eingriffe vorantreiben.

Suchen Sie nach Systemen, die Berichte automatisch ergänzen (Repro-Schritte, Umgebung, Duplikate), nach Auswirkungen priorisieren, an den richtigen Eigentümer weiterleiten, klare Updates entwerfen und sich nahtlos in Ihren Code, Ihre CI und Ihre Observability integrieren lassen.

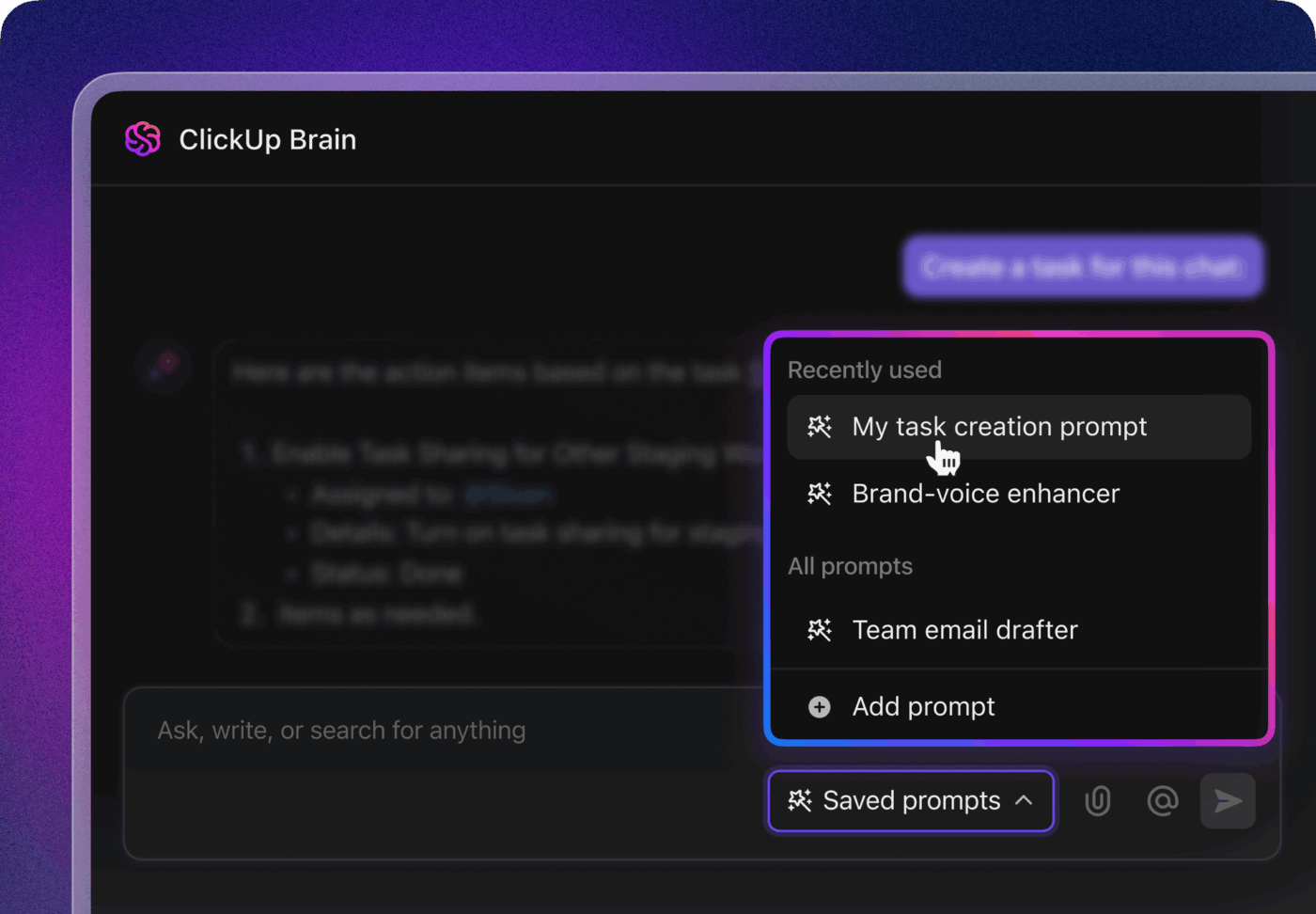

Die besten Tools unterstützen auch agentengestützte Workflows: Bots, die SLAs überwachen, Prüfer benachrichtigen, festgefahrene Elemente eskalieren und Ergebnisse für Stakeholder zusammenfassen. Hier ist unsere Auswahl an KI-Tools für eine bessere Fehlerbehebung:

1. ClickUp (Am besten geeignet für kontextbezogene KI, Automatisierungen und agentenbasierte Workflows)

Wenn Sie einen optimierten, intelligenten Workflow zur Fehlerbehebung wünschen, bietet ClickUp, die App für alles rund um die Arbeit, KI, Automatisierungen und agentenbasierte Workflow-Unterstützung an einem Ort.

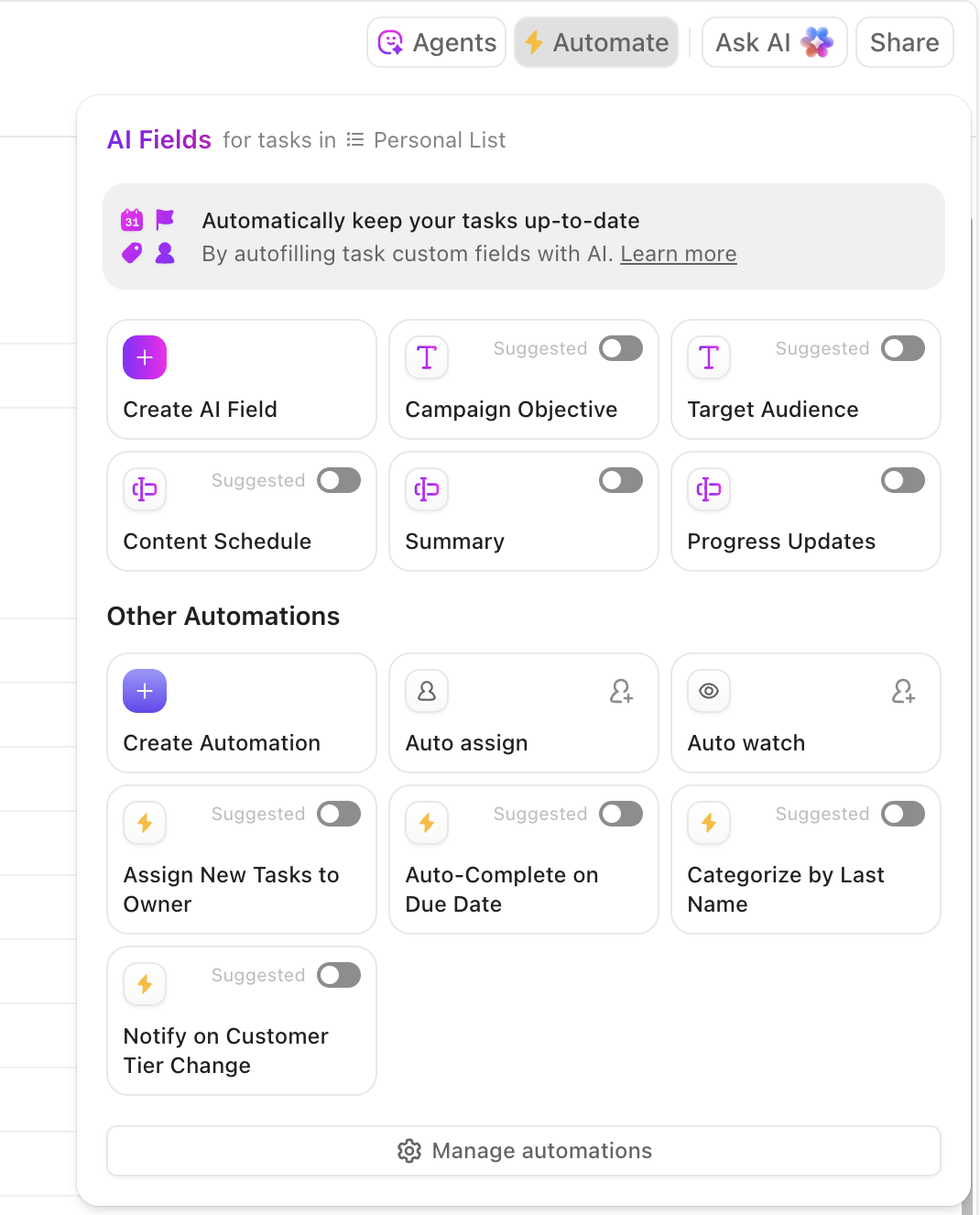

ClickUp Brain zeigt sofort den richtigen Kontext an – es fasst lange Bug-Threads zusammen, extrahiert Schritte zur Reproduktion und Umgebungsdetails aus Anhängen, markiert mögliche Duplikate und schlägt nächste Aktionen vor. Anstatt sich durch Slack, Tickets und Protokolle zu wühlen, erhalten Teams eine übersichtliche, angereicherte Aufzeichnung, auf die sie sofort reagieren können.

Automatisierungen und Autopilot-Agenten in ClickUp sorgen dafür, dass die Arbeit ohne ständige Überwachung vorangeht. Fehler werden automatisch an das richtige Team weitergeleitet, Eigentümer werden zugewiesen, SLAs und Fälligkeitsdaten werden festgelegt, der Status wird im Laufe der Arbeit aktualisiert und die Beteiligten erhalten zeitnah Benachrichtigungen.

Diese Agenten können sogar Probleme triagieren und kategorisieren, ähnliche Berichte gruppieren, auf historische Korrekturen verweisen, um mögliche Lösungswege vorzuschlagen, und dringende Elemente eskalieren – sodass MTTA und MTTR selbst bei Volumenspitzen sinken.

🛠️ Sie möchten ein sofort einsatzbereites Toolkit? Die ClickUp-Vorlage für die Fehler- und Problemverfolgung ist eine leistungsstarke Lösung von ClickUp für Software, die Support-, Engineering- und Produktteams dabei unterstützt, Softwarefehler und Probleme mühelos im Griff zu behalten. Mit anpassbaren Ansichten wie Liste, Board, Workload, Formular und Zeitleiste können Teams ihren Fehlerverfolgungsprozess so visualisieren und verwalten, wie es für sie am besten passt.

Die 20 benutzerdefinierten Status und 7 benutzerdefinierten Felder der Vorlage ermöglichen einen maßgeschneiderten Workflow, der sicherstellt, dass jedes Problem von der Entdeckung bis zur Lösung nachverfolgt wird. Integrierte Automatisierungen übernehmen sich wiederholende Aufgaben, wodurch wertvolle Zeit gespart und manueller Aufwand reduziert wird.

💟 Bonus: Brain MAX ist Ihr KI-gestützter Desktop-Begleiter, der mit intelligenten, praktischen Features die Fehlerbehebung beschleunigt.

Wenn Sie auf einen Fehler stoßen, verwenden Sie einfach die Sprach-zu-Text-Funktion von Brain MAX, um das Problem zu diktieren – Ihre gesprochenen Notizen werden sofort transkribiert und können an ein neues oder bestehendes Bug-Ticket angehängt werden. Die Enterprise-Suche durchsucht alle Ihre verbundenen Tools – wie ClickUp, GitHub, Google Drive und Slack – nach verwandten Fehlerberichten, Fehlerprotokollen, Code-Schnipseln und Dokumentationen, sodass Sie alle erforderlichen Kontextinformationen haben, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.

Müssen Sie eine Fehlerbehebung koordinieren? Mit Brain MAX können Sie den Fehler dem richtigen Entwickler zuweisen, automatische Erinnerungen für Statusaktualisierungen festlegen und den Fortschritt verfolgen – alles von Ihrem Desktop aus!

2. Sentry (am besten geeignet für die Erfassung von Fehlern)

Sentry reduziert die MTTD und die Reproduktionszeit, indem Fehler, Spuren und Benutzersitzungen an einem Ort erfasst werden. KI-gesteuerte Problemgruppierung reduziert Störsignale; „Suspect Commit” und Eigentümerschaftsregeln identifizieren den wahrscheinlichen Eigentümer des Codes, sodass die Weiterleitung sofort erfolgt. Session Replay liefert Ingenieuren den genauen Benutzerpfad und Konsolen-/Netzwerkdetails zur Reproduktion, ohne endloses Hin- und Herwechseln.

Die KI-Features von Sentry können den Kontext eines Problems zusammenfassen und in einigen Stacks Autofix-Patches vorschlagen, die auf den fehlerhaften Code verweisen. Der praktische Vorteil: weniger doppelte Tickets, schnellere Zuweisung und ein kürzerer Weg vom Bericht zum funktionierenden Patch.

3. GitHub Copilot (am besten geeignet für die schnellere Überprüfung von Code)

Copilot beschleunigt den Korrekturzyklus innerhalb des Editors. Es erklärt Stack-Traces, schlägt gezielte Patches vor, schreibt Unit-Tests, um die Korrektur zu sichern, und erstellt Repro-Skripte.

Copilot Chat kann fehlerhaften Code durchgehen, sicherere Refactorings vorschlagen und Kommentare oder PR-Beschreibungen generieren, die die Codeüberprüfung beschleunigen. In Kombination mit erforderlichen Überprüfungen und CI verkürzt es den Zeitaufwand für „Diagnose → Implementierung → Test“, insbesondere bei gut eingegrenzten Fehlern mit klarer Reproduktion.

4. Snyk von DeepCode KI (am besten geeignet zum Erkennen von Mustern)

Die KI-gestützte statische Analyse von DeepCode findet Fehler und unsichere Muster während des Codings und in PRs. Sie hebt problematische Flows hervor, erklärt, warum sie auftreten, und schlägt sichere Korrekturen vor, die zu Ihrer Codebasis passen.

Indem Sie Regressionen vor dem Zusammenführen erkennen und Entwickler zu sichereren Mustern führen, reduzieren Sie die Rate neuer Fehler und beschleunigen die Behebung kniffliger logischer Fehler, die bei der Überprüfung schwer zu erkennen sind. IDE- und PR-Integrationen sorgen dafür, dass dies nah an der Stelle geschieht, an der die Arbeit stattfindet.

5. Datadog Watchdog und AIOps (am besten für die Log-Analyse geeignet)

Datadog Watchdog nutzt ML, um Anomalien in Logs, Metriken, Traces und der Überwachung realer Benutzer aufzudecken. Es korreliert Spitzenwerte mit Bereitstellungsmarkern, Infrastrukturänderungen und Topologie, um mögliche Ursachen vorzuschlagen.

Bei Fehlern mit Auswirkungen auf Kunden bedeutet dies eine Erkennung innerhalb von Minuten, eine automatische Gruppierung zur Reduzierung von Fehlalarmen und konkrete Hinweise darauf, wo Sie suchen müssen. Die Triage-Zeit sinkt, da Sie nicht bei Null anfangen, sondern mit „Diese Bereitstellung hat diese Dienste betroffen und die Fehlerrate an diesem Endpunkt ist gestiegen“.

⚡️ Vorlagenarchiv: Kostenlose Vorlagen für die Nachverfolgung und Protokollierung von Problemen in Excel und ClickUp

6. New Relic KI (am besten geeignet für die Identifizierung und Zusammenfassung von Trends)

Der Posteingang „Fehler“ von New Relic gruppiert ähnliche Fehler über Dienste und Versionen hinweg, während der KI-Assistent die Auswirkungen zusammenfasst, wahrscheinliche Ursachen hervorhebt und Links zu den betreffenden Traces/Transaktionen bereitstellt.

Durch Korrelationen zwischen Bereitstellungen und Informationen zu Entitätsänderungen wird sofort ersichtlich, wann eine aktuelle Version für ein Problem verantwortlich ist. Bei verteilten Systemen spart dieser Kontext stundenlange teamübergreifende Pings und leitet den Fehler mit einer bereits formulierten soliden Hypothese an den richtigen Eigentümer weiter.

7. Rollbar (Am besten für automatisierte Workflows geeignet)

Rollbar ist auf die Echtzeit-Fehlerüberwachung mit intelligenter Fingerabdruckerkennung spezialisiert, um Duplikate zu gruppieren und Trends beim Vorkommen zu verfolgen. Die KI-gesteuerten Zusammenfassungen und Hinweise auf die Ursachen helfen Teams, den Umfang zu verstehen (betroffene Benutzer, betroffene Versionen), während Telemetrie und Stack-Traces schnelle Hinweise zur Reproduktion liefern.

Die Workflow-Regeln von Rollbar können automatisch Aufgaben erstellen, Fehler mit Tags versehen und an die Eigentümer weiterleiten, sodass aus unübersichtlichen Fehlerströmen priorisierte Warteschlangen mit angehängtem Kontext werden.

8. PagerDuty AIOps und Runbook-Automatisierung (Best of Low-Touch-Diagnose)

PagerDuty nutzt Ereigniskorrelation und ML-basierte Rauschunterdrückung, um Alarmfluten zu umsetzbaren Incidents zusammenzufassen.

Durch dynamisches Routing wird das Problem sofort an den richtigen Bereitschaftsdienst weitergeleitet, während die Automatisierung von Runbooks Diagnosen oder Abhilfemaßnahmen (Neustart von Diensten, Rollback einer Bereitstellung, Umschalten eines Feature Flags) einleiten kann, bevor ein Mitarbeiter eingreifen muss. Für die Fehlerbehebungszeit bedeutet dies eine kürzere MTTA, schnellere Abhilfemaßnahmen für P0s und weniger Zeitverlust durch Alarmmüdigkeit.

Der rote Faden ist Automatisierung plus KI in jedem Schritt. Sie erkennen Fehler früher, leiten sie intelligenter weiter, gelangen schneller zum Code und kommunizieren den Status, ohne die Entwickler zu behindern – all dies führt zu einer deutlichen Verkürzung der Fehlerbehebungszeit.

📖 Weiterlesen: Einsatz von KI in DevOps

Beispiele aus der Praxis für den Einsatz von KI zur Fehlerbehebung

KI hat also offiziell das Labor verlassen. Sie reduziert die Fehlerbehebungszeit in der Praxis.

Sehen wir uns an, wie das funktioniert!

| Domäne/Organisation | Wie KI eingesetzt wurde | Auswirkungen/Vorteile |

|---|---|---|

| Ubisoft | Entwicklung von Commit Assistant, einem KI-Tool, das auf der Grundlage von internem Code aus einem Jahrzehnt trainiert wurde und Fehler bereits in der Codierungsphase vorhersagt und verhindert. | Ziel ist eine drastische Reduzierung von Zeit und Kosten – traditionell werden bis zu 70 % der Ausgaben für die Spieleentwicklung für die Fehlerbehebung aufgewendet. |

| Razer (Wyvrn-Plattform) | Einführung des KI-gestützten QA Copilot (integriert in Unreal und Unity) zur Automatisierung der Fehlererkennung und Erstellung von QA-Berichten. | Steigern Sie die Fehlererkennung um bis zu 25 % und halbieren Sie die QA-Zeit. |

| Google / DeepMind & Project Zero | Einführung von Big Sleep, einem KI-Tool, das Sicherheitslücken in Open-Source-Software wie FFmpeg und ImageMagick autonom erkennt. | 20 Fehler identifiziert, alle von menschlichen Experten überprüft und zur Behebung vorgesehen. |

| Forscher der UC Berkeley | Mithilfe eines Benchmarks namens CyberGym analysierten KI-Modelle 188 Open-Source-Projekte, deckten 17 Schwachstellen auf – darunter 15 unbekannte „Zero-Day“-Fehler – und generierten Proof-of-Concept-Exploits. | Demonstriert die sich weiterentwickelnden Fähigkeiten der KI bei der Erkennung von Schwachstellen und der automatisierten Prüfung auf Exploits. |

| Spur (Yale Startup) | Entwickeln Sie einen KI-Agenten, der Testfallbeschreibungen in einfacher Sprache in automatisierte Website-Testroutinen übersetzt – quasi einen selbstschreibenden QA-Workflow. | Ermöglicht autonomes Testen mit minimalem manuellem Aufwand |

| Automatische Reproduktion von Android-Fehlerberichten | Verwendung von NLP + Reinforcement Learning zur Interpretation der Sprache in Fehlerberichten und zur Generierung von Schritten zur Reproduktion von Android-Fehlern. | Erreichte 67 % Genauigkeit, 77 % Wiederauffindbarkeit und reproduzierte 74 % der Fehlerberichte, was herkömmliche Methoden übertrifft. |

Häufige Fehler bei der Messung der Fehlerbehebungszeit

Wenn Ihre Messungen nicht stimmen, stimmt auch Ihr Plan zur Verbesserung nicht.

Die meisten „schlechten Zahlen“ in Workflows zur Fehlerbehebung sind auf vage Definitionen, inkonsistente Workflows und oberflächliche Analysen zurückzuführen.

Beginnen Sie also mit den Grundlagen – was gilt als Start/Stopp, wie gehen Sie mit Wartezeiten und Wiedereröffnungen um? Lesen Sie dann die Daten so, wie Ihre Kunden sie erleben. Dazu gehören:

❌ Unklare Grenzen: Wenn Sie „Gemeldet → Gelöst“ und „Gemeldet → Geschlossen“ im selben Dashboard mischen (oder von Monat zu Monat wechseln), werden Trends bedeutungslos. Legen Sie eine Grenze fest, dokumentieren Sie sie und setzen Sie sie teamübergreifend durch. Wenn Sie beides benötigen, veröffentlichen Sie sie als separate Metriken mit eindeutigen Beschreibungen.

❌ Ansatz nur mit Durchschnittswerten: Wenn Sie sich auf den Mittelwert verlassen, verschleiert dies die Realität von Warteschlangen mit einigen wenigen lang laufenden Ausreißern. Verwenden Sie den Median (P50) für Ihre „typische“ Zeit, P90 für die Vorhersagbarkeit/SLAs und behalten Sie den Mittelwert für die Kapazitätsplanung bei. Betrachten Sie immer die Verteilung und nicht nur eine einzelne Nummer.

❌ Keine Segmentierung: Durch die Zusammenfassung aller Fehler werden P0-Incidents mit kosmetischen P3-Incidents vermischt. Segmentieren Sie nach Schweregrad, Quelle (Kunde vs. QA vs. Überwachung), Komponente/Team und „neu vs. Regression“. Ihr P0/P1 P90 entspricht dem, was die Stakeholder empfinden; Ihr P2+ Median ist das, worauf sich die Engineering-Pläne stützen.

❌ Ignorieren von „pausierter“ Zeit: Warten Sie auf Kundenprotokolle, einen externen Anbieter oder ein Release-Fenster? Wenn Sie „Blockiert/Pausiert“ nicht als Status erster Klasse nachverfolgen, wird Ihre Lösungszeit zum Argument. Berichten Sie sowohl die Kalenderzeit als auch die aktive Zeit, damit Engpässe sichtbar werden und Debatten ein Ende haben.

❌ Lücken bei der Zeitnormalisierung: Die Vermischung von Zeitzonen oder der Wechsel zwischen Geschäfts- und Kalenderzeiten während des Prozesses verfälscht Vergleiche. Normalisieren Sie Zeitstempel auf eine Zeitzone (oder UTC) und legen Sie einmalig fest, ob SLAs in Geschäfts- oder Kalenderstunden gemessen werden. Wenden Sie diese Regelung dann konsistent an.

❌ Unvollständige Erfassung und Duplikate: Fehlende Informationen zur Umgebung/zum Build und doppelte Tickets verlängern die Bearbeitungszeit und verwirren die Eigentümerschaft. Standardisieren Sie erforderliche Felder bei der Erfassung, ergänzen Sie diese automatisch (Protokolle, Version, Gerät) und deduplizieren Sie sie, ohne die Uhr zurückzusetzen – schließen Sie Duplikate als verknüpfte und nicht als „neue“ Probleme.

❌ Inkonsistente Statusmodelle: Maßgeschneiderte Statusmeldungen („QA bereit“, „Ausstehende Überprüfung 2“) verbergen die Verweildauer in einem Status und machen Statusübergänge unzuverlässig. Definieren Sie einen kanonischen Workflow (Neu → Triagiert → In Bearbeitung → In Überprüfung → Gelöst → Geschlossen) und überprüfen Sie ihn auf abweichende Status.

❌ Keine Informationen zum Status: Eine einzige Nummer für die „Gesamtzeit“ sagt nichts darüber aus, wo die Arbeit ins Stocken geraten ist. Erfassen und überprüfen Sie die Zeit, die in den Status „Triage“, „In Überprüfung“, „Blockiert“ und „QA“ verbracht wurde. Wenn die Codeüberprüfung P90 die Implementierung in den Schatten stellt, besteht Ihre Lösung nicht darin, „schneller zu codieren“, sondern die Kapazitäten für die Überprüfung freizugeben.

🧠 Fun Fact: Die jüngste AI Cyber Challenge der DARPA zeigte einen bahnbrechenden Sprung in der Automatisierung der Cybersicherheit. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs standen KI-Systeme, die Schwachstellen in Software autonom erkennen, ausnutzen und patchen – ohne menschliches Zutun. Das Gewinnerteam „Team Atlanta“ deckte beeindruckende 77 % der eingeschleusten Fehler auf und konnte 61 % davon erfolgreich beheben. Damit demonstrierte es die Leistungsfähigkeit von KI, die nicht nur Schwachstellen findet, sondern diese auch aktiv behebt.

❌ Blindheit gegenüber Wiedereröffnungen: Wenn Sie Wiedereröffnungen als neue Fehler behandeln, wird die Uhr zurückgesetzt und die MTTR verfälscht. Verfolgen Sie die Wiedereröffnungsrate und die „Zeit bis zum stabilen Abschluss“ (vom ersten Bericht bis zum endgültigen Abschluss über alle Zyklen hinweg). Steigende Wiedereröffnungen deuten in der Regel auf eine schwache Reproduzierbarkeit, Testlücken oder eine vage Definition des Begriffs „erledigt“ hin.

❌ Keine MTTA: Teams konzentrieren sich zu sehr auf die MTTR und ignorieren die MTTA (Anerkennungs-/Eigentümerschaftszeit). Eine hohe MTTA ist ein frühes Warnsignal für eine lange Lösungsdauer. Messen Sie sie, legen Sie SLAs nach Schweregrad fest und automatisieren Sie die Weiterleitung/Eskalation, um sie niedrig zu halten.

❌ KI/Automatisierung ohne Leitplanken: Wenn Sie KI ohne Überprüfung die Schweregrade festlegen oder Duplikate schließen lassen, kann dies zu Fehlklassifizierungen von Randfällen und zu einer stillen Verzerrung der Metriken führen. Verwenden Sie KI für Vorschläge, verlangen Sie eine menschliche Bestätigung bei P0/P1 und überprüfen Sie die Modellleistung monatlich, damit Ihre Daten vertrauenswürdig bleiben.

Optimieren Sie diese Prozesse, und Ihre Diagramme zur Fehlerbehebungszeit werden endlich die Realität widerspiegeln. Von dort aus summieren sich die Verbesserungen: Eine bessere Erfassung verkürzt die MTTA, klarere Zustände decken echte Engpässe auf, und segmentierte P90s geben Führungskräften Versprechen, die Sie halten können.

⚡️ Vorlagenarchiv: 10 Vorlagen für Testfälle für Softwaretests

Best Practices für eine bessere Fehlerbehebung

Zusammenfassend sind hier die wichtigsten Punkte, die Sie beachten sollten!

| 🧩 Best Practices | 💡 Was das bedeutet | 🚀 Warum das wichtig ist |

| Verwenden Sie ein robustes System zur Nachverfolgung von Fehlern | Verfolgen Sie alle gemeldeten Fehler mit einem zentralen System zur Fehlerverfolgung. | Stellen Sie sicher, dass kein Fehler verloren geht, und sorgen Sie für die Sichtbarkeit des Fehlerstatus in allen Teams. |

| Detaillierte Fehlerberichte erstellen | Fügen Sie visuellen Kontext, Betriebssystem-Infos, Schritte zur Reproduktion und Schweregrad hinzu. | Entwickler können Fehler schneller beheben, da alle wichtigen Informationen im Voraus verfügbar sind. |

| Fehler kategorisieren und priorisieren | Verwenden Sie eine Prioritätsmatrix, um Fehler nach Dringlichkeit und Auswirkung zu sortieren. | Das Team kann sich zunächst auf kritische Fehler und dringende Probleme konzentrieren. |

| Nutzen Sie automatisierte Tests | Führen Sie Tests automatisch in Ihrer CI/CD-Pipeline durch. | Unterstützt die frühzeitige Erkennung und verhindert Regressionen. |

| Klare Richtlinien für die Berichterstellung definieren | Stellen Sie Vorlagen und Schulungen zur Fehlerberichterstellung bereit. | Dies führt zu präzisen Informationen und einer reibungsloseren Kommunikation. |

| Verfolgen Sie wichtige Metriken | Messen Sie die Lösungszeit, die verstrichene Zeit und die Reaktionszeit. | Ermöglicht die Nachverfolgung und Verbesserung der Leistung anhand von Verlaufsdaten. |

| Proaktiver Ansatz | Warten Sie nicht auf Beschwerden von Benutzern – testen Sie proaktiv. | Steigern Sie die Kundenzufriedenheit und reduzieren Sie die Support-Auslastung. |

| Nutzen Sie intelligente Tools und ML | Nutzen Sie maschinelles Lernen, um Fehler vorherzusagen und Korrekturen vorzuschlagen. | Verbessert die Effizienz bei der Identifizierung von Ursachen und der Behebung von Fehlern. |

| An SLAs anpassen | Halten Sie vereinbarte Service Level Agreements für die Fehlerbehebung ein. | Schaffen Sie Vertrauen und erfüllen Sie die Erwartungen Ihrer Clients zeitnah. |

| Kontinuierliche Überprüfung und Verbesserung | Analysieren Sie erneut gemeldete Fehler, sammeln Sie Feedback und optimieren Sie Prozesse. | Fördert die kontinuierliche Verbesserung Ihres Entwicklungsprozesses und Ihres Fehlermanagements. |

Fehlerbehebung leicht gemacht mit kontextbezogener KI

Die schnellsten Teams zur Fehlerbehebung verlassen sich nicht auf Heldentaten. Sie entwerfen ein System: klare Start-/Stopp-Definitionen, saubere Erfassung, Priorisierung nach Auswirkungen auf das Geschäft, klare Eigentümerschaft und enge Feedback-Schleifen zwischen Support, Qualitätssicherung, Entwicklung und Release.

ClickUp kann das KI-gestützte Command-Center für Ihr Fehlerbehebungssystem sein. Zentralisieren Sie alle Berichte in einer Warteschlange, standardisieren Sie den Kontext mit strukturierten Feldern und lassen Sie ClickUp AI triagieren, zusammenfassen und priorisieren, während Automatisierungen SLAs durchsetzen, bei Zeitüberschreitungen eskalieren und alle Beteiligten auf dem Laufenden halten. Verknüpfen Sie Fehler mit Kunden, Code und Releases, damit Führungskräfte die Auswirkungen sehen und die Mitarbeiter im Flow bleiben.

Wenn Sie bereit sind, die Fehlerbehebungszeit zu verkürzen und Ihre Roadmap vorhersehbarer zu gestalten, melden Sie sich bei ClickUp an und messen Sie den Erfolg in Tagen statt in Quartalen.

Häufig gestellte Fragen

Was ist eine gute Fehlerbehebungszeit?

Es gibt keine allgemeingültige „gute“ Nummer – diese hängt vom Schweregrad, dem Release-Modell und der Risikotoleranz ab. Verwenden Sie Medianwerte (P50) für die „typische“ Leistung und P90 für Versprechen/SLAs und segmentieren Sie nach Schweregrad und Quelle.

Was ist der Unterschied zwischen Fehlerbehebung und Fehlerabschluss?

Die Lösung ist erreicht, wenn die Korrektur implementiert ist (z. B. Code zusammengeführt, Konfiguration angewendet) und das Team den Fehler als behoben betrachtet. Der Abschluss erfolgt, wenn das Problem überprüft und offiziell abgeschlossen ist (z. B. QA in der Zielumgebung validiert, freigegeben oder mit Begründung als „nicht zu beheben/Duplikat“ markiert). Viele Teams messen beides: „Gemeldet“ → „Gelöst“ spiegelt die Geschwindigkeit der Entwicklung wider, „Gemeldet“ → „Geschlossen“ spiegelt den End-to-End-Qualitäts-Flow wider. Verwenden Sie einheitliche Definitionen, damit Dashboards nicht verschiedene Phasen vermischen.

Was ist der Unterschied zwischen Fehlerbehebungszeit und Fehlererkennungszeit?

Die Erkennungszeit (MTTD) ist die Zeit, die benötigt wird, um einen Fehler nach seinem Auftreten oder seiner Auslieferung zu entdecken – durch Überwachung, Qualitätssicherung oder Benutzer. Die Lösungszeit ist die Zeit, die von der Erkennung/Meldung bis zur Implementierung der Korrektur (und, falls gewünscht, bis zur Validierung/Freigabe) benötigt wird. Zusammen definieren sie das Kundenauswirkungsfenster: schnelle Erkennung, schnelle Bestätigung, schnelle Lösung und sichere Freigabe. Sie können auch die MTTA (Zeit bis zur Bestätigung/Zuweisung) nachverfolgen, um Verzögerungen bei der Triage zu erkennen, die oft auf eine längere Behebung hindeuten.

Wie hilft KI bei der Fehlerbehebung?

KI komprimiert die Schleifen, die normalerweise Zeit kosten: Erfassung, Triage, Diagnose, Behebung und Überprüfung.

- Erfassung und Triage: Automatische Zusammenfassung langer Berichte, Extraktion von Repro-Schritten/Umgebung, Markierung von Duplikaten und Vorschlag von Schweregrad/Priorität, damit Ingenieure mit einem sauberen Kontext beginnen können (z. B. ClickUp AI, Sentry AI).

- Weiterleitung und SLAs: Prognostiziert den wahrscheinlichen Verantwortlichen/Eigentümer, legt Timer fest und eskaliert bei Überschreitung der MTTA oder Überprüfungsfristen, wodurch Leerlaufzeiten im Status reduziert werden (ClickUp-Automatisierungen und agentenähnliche Workflows).

- Diagnose: Gruppiert ähnliche Fehler, korreliert Spitzen mit aktuellen Commits/Releases und zeigt mögliche Ursachen mit Stack-Traces und Code-Kontext auf (Sentry AI und Ähnliches).

- Implementierung: Schlägt Codeänderungen und Tests basierend auf Mustern aus Ihrem Repo vor und beschleunigt so den „Write/Fix“-Zyklus (GitHub Copilot; Snyk Code AI von DeepCode).

- Überprüfung und Kommunikation: Verfasst Testfälle aus Reproduktionsschritten, entwirft Release-Notizen und Updates für Stakeholder und fasst den Status für Führungskräfte und Kunden zusammen (ClickUp AI). In Kombination – ClickUp als Command-Center mit Sentry/Copilot/DeepCode im Stack – reduzieren Teams die MTTA/P90-Zeiten, ohne auf Heldentaten angewiesen zu sein.