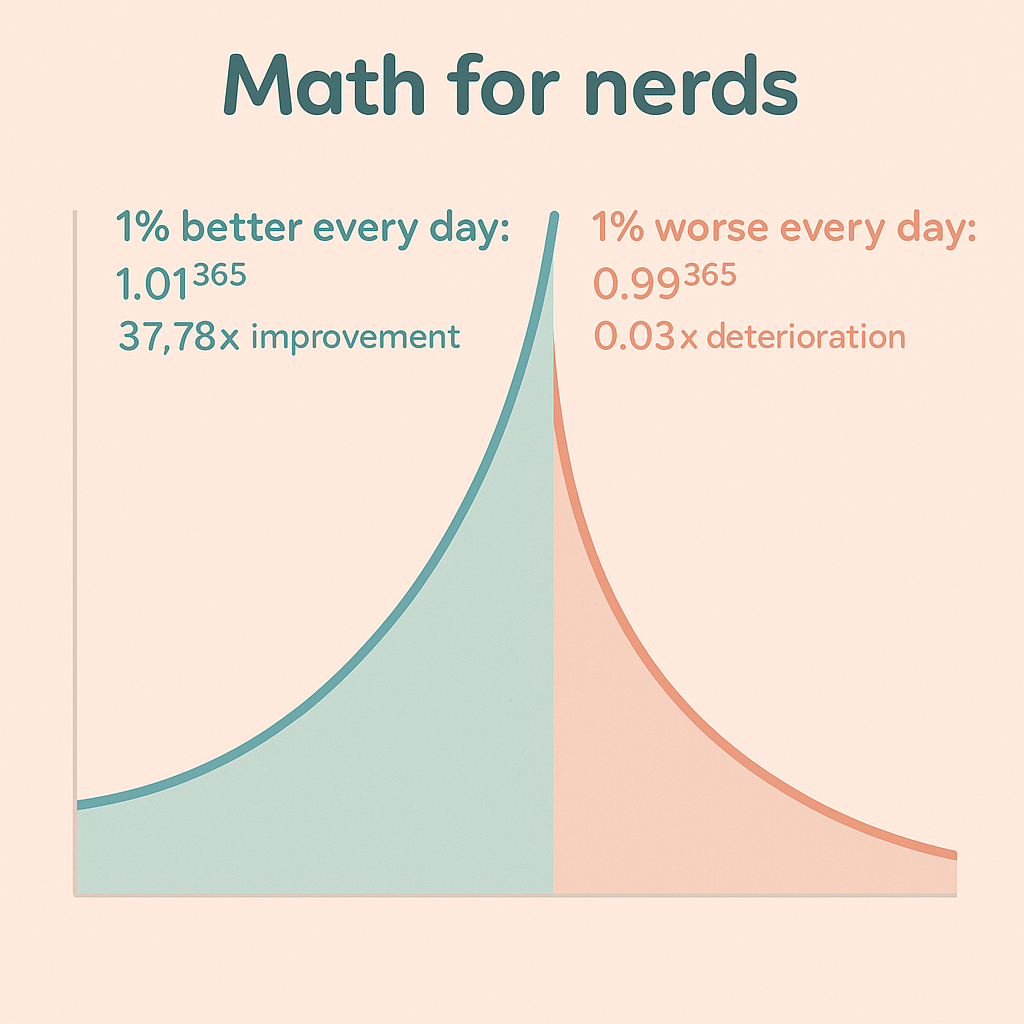

La méthode d'amélioration de 1 % a toujours été l'entrée la plus élégante dans le concours d'amélioration personnelle.

Son argumentaire de vente est irrésistible, car il repose sur les mathématiques, et les mathématiques donnent une impression de certitude : améliorez-vous de 1 % chaque jour, selon ce raisonnement, et vous serez environ 37 fois meilleur en un an.

C'est une courbe exponentielle magnifique et nette. Le problème, bien sûr, c'est que les êtres humains ne le sont pas.

Nous sommes désordonnés, incohérents et enclins à nous laisser distraire par un oiseau fascinant à l'extérieur de la fenêtre.

Nous essayons de suivre cette courbe élégante, mais notre diagramme de progression finit par ressembler davantage à un sismographe qu'à un portefeuille boursier.

🌀 La vie réelle n'est pas linéaire : la progression n'est pas un escalier, c'est un moniteur cardiaque. Des pics, des creux, des stagnations, des rechutes, et ainsi de suite.

Bientôt, la seule chose qui s'accumule est un vague sentiment de culpabilité.

Mais que se passe-t-il si le problème ne réside pas dans notre faillibilité, mais dans la formule qui nous a été donnée ?

Il n'y a pas ici d'argument contre la méthode d'amélioration personnelle par paliers de 1 %. Il s'agit plutôt d'une mission de sauvetage.

Nous sommes là pour sauver une philosophie brillante de la tyrannie de ses propres calculs quelque peu trompeurs et pour comprendre comment cet outil puissant doit réellement être utilisé.

La légende de l'amélioration 37x

La méthode du 1 % a vu le jour dans les usines du Japon d'après-guerre.

Des entreprises comme Toyota avaient besoin d'un moyen de se reconstruire, et elles l'ont trouvé dans une philosophie appelée « kaizen », qui signifie « amélioration continue » en japonais.

L'idée était simple : apporter une multitude d'améliorations mineures et incessantes (gagner une seconde sur un processus, éliminer un mouvement inutile) dont l'effet combiné se traduirait par des gains considérables en termes de qualité et d'efficacité. Ce concept est également connu sous le nom d'agrégation des gains marginaux.

Et cela fonctionne. Le kaizen est le moteur discret de l'excellence industrielle et de l'amélioration des processus de l'entreprise.

👀 Le saviez-vous ? Les entreprises manufacturières ne sont pas les seules à avoir adopté la philosophie kaizen. Même le monde notoirement complexe de l'aérospatiale et de la défense s'y est mis. Lockheed Martin, une entreprise chargée de construire certains des avions militaires les plus avancés au monde, est devenue un fervent défenseur du kaizen.

Les résultats ont été stupéfiants. Entre 1992 et 1997, Lockheed a réussi à réduire ses coûts de fabrication de 38 %, à diminuer ses stocks de moitié et à ramener le délai de livraison d'un avion de 42 mois à 21,5 mois. Pour finir, preuve presque absurde de leur obsession, ils ont pris le temps nécessaire pour déplacer une pièce de la réception au stockage et l'ont réduit de 30 jours à seulement quatre heures.

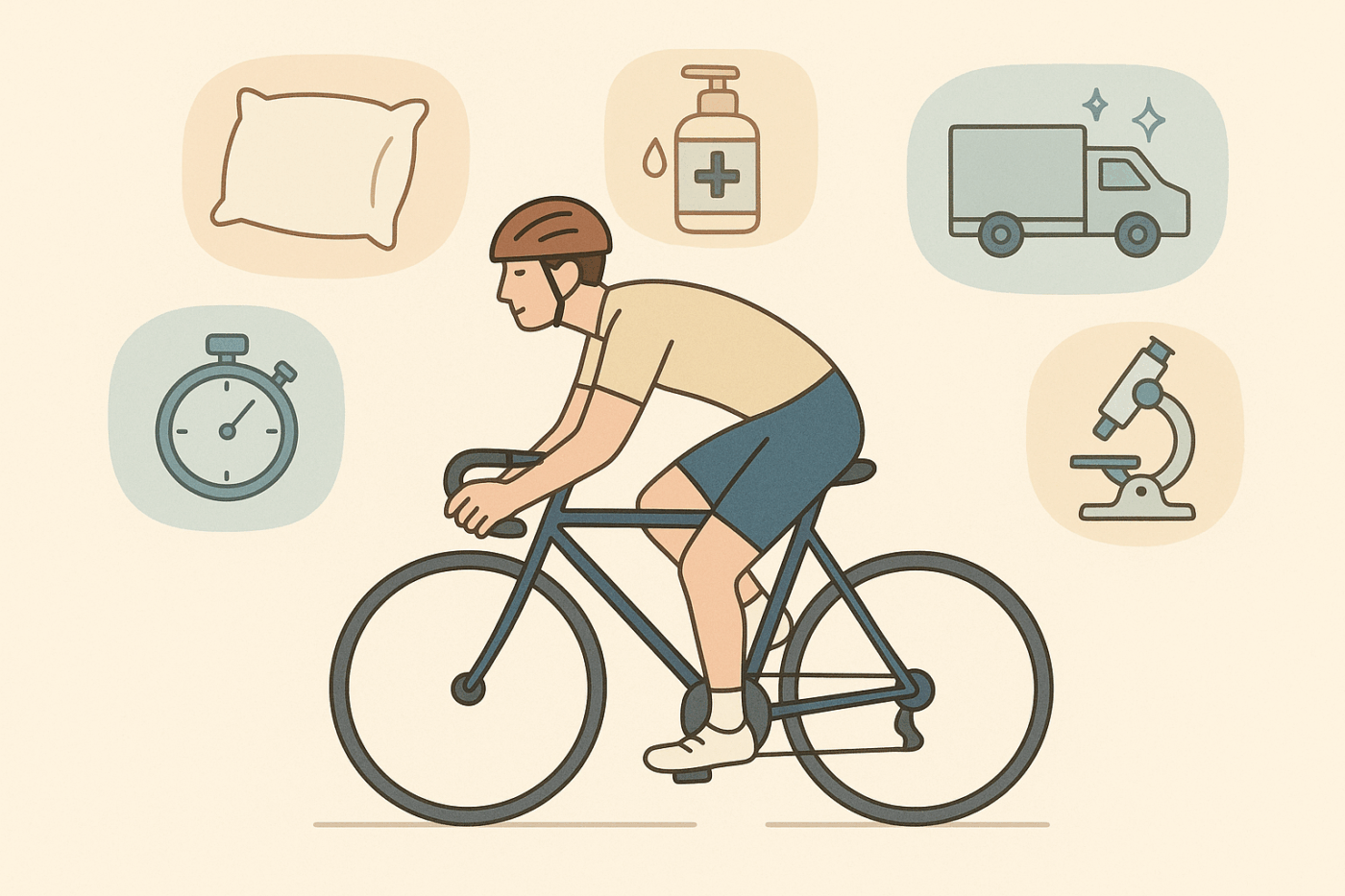

Puis, Kaizen s'est intéressé au sport.

Plus précisément, elle a trouvé l'équipe cycliste britannique, une organisation qui avait fait de l'absence de victoire une sorte de tradition nationale. En plus d'un siècle, elle n'avait remporté qu'une seule médaille d'or.

Le nouveau directeur de la performance de l'équipe, Sir Dave Brailsford, a décidé que le problème n'était pas un manque de talent, mais un manque de processus. Il a importé le concept Kaizen utilisé dans les usines et l'a appliqué à son équipe.

Sa thèse était simple : si vous décomposiez tout ce qui est nécessaire pour faire du vélo et amélioriez chaque composant d'un seul pour cent, les gains cumulés vous rendraient imparable.

Étrange mais efficace

Dans le but de garantir à ses coureurs des performances optimales, Sir Dave Brailsford a choisi des méthodes d'optimisation peu conventionnelles :

- Il a commencé par améliorer les éléments évidents, comme le poids des pneus et l'alimentation des coureurs. Assez simple.

- Le projet a ensuite dérivé vers la paranoïa clinique. Un chirurgien a été appelé pour enseigner à tout le monde une meilleure technique de lavage des mains afin de réduire les rhumes.

- Les cyclistes ont reçu des oreillers et des matelas spécifiques afin de standardiser leur posture pendant le sommeil.

- L'intérieur du camion de l'équipe a été peint en blanc brillant, non pas pour des raisons esthétiques, mais pour faciliter la détection des minuscules grains de poussière susceptibles d'endommager les mécanismes du vélo.

La méthode de Sir Brailsford était étrange. Elle frôlait le comique. Mais surtout, elle était d'une efficacité redoutable.

L'équipe a ensuite raflé des médailles d'or aux Jeux olympiques et remporté cinq titres du Tour de France en six ans. Une équipe qui était devenue la risée du pays était désormais devenue un empire.

Mais celui qui a repris ce concept et l'a adapté pour nous tous, c'est James Clear (le nom le plus approprié qui soit).

Dans son livre Atomic Habits, il a résumé la stratégie ambitieuse et obsessionnelle des cyclistes britanniques en une devise simple et personnelle : s'améliorer de 1 % chaque jour.

Toutes les grandes choses commencent modestement. Chaque habitude trouve son origine dans une seule et minuscule décision. Mais à mesure que cette décision se répète, une habitude germe et se renforce. Les racines s'ancrent et les branches poussent. Rompre avec une mauvaise habitude revient à déraciner un chêne puissant qui se trouve en nous. Et prendre une bonne habitude revient à cultiver une fleur délicate, jour après jour.

Toutes les grandes choses commencent modestement. Chaque habitude trouve son origine dans une seule et minuscule décision. Mais à mesure que cette décision se répète, une habitude germe et se renforce. Les racines s'ancrent et les branches poussent. Rompre avec une mauvaise habitude revient à déraciner un chêne puissant qui se trouve en nous. Et prendre une bonne habitude revient à cultiver une fleur délicate, jour après jour.

📚 Comment le message a changé !

Kaizen → science de la performance d'élite Atomic Habits → slogan de développement personnel Même idée, niveau de rigueur différent.

Il l'a associée à ce calcul mathématique irrésistible : un petit gain quotidien se transforme en une amélioration de 37 fois supérieure en un an.

Et c'est ainsi que la légende fut achevée. Une philosophie industrielle puissante, éprouvée dans le sport de haut niveau, était désormais une formule simple pour la transformation personnelle.

La promesse était claire : un effort modeste et constant, appliqué quotidiennement, mènerait inévitablement à une réussite révolutionnaire. Le seul problème, c'est que cela fonctionne rarement ainsi dans la réalité.

Quand les mathématiques parfaites se heurtent à une réalité imparfaite

La légende de la méthode d'amélioration de 1 % est une machine claire et logique.

Mais dès que vous quittez le parking et que vous vous engagez sur les routes cahoteuses et pleines de nids-de-poule de la vie réelle, tout s'écroule. La machine se heurte à deux vérités dérangeantes, dont la première est une loi physique particulièrement tenace.

Réduction pour débutants vs taxe pour experts

La promesse 37x de la méthode d'amélioration de 1 % repose sur une hypothèse discrète, mais fatalement erronée : chaque gain de 1 % nécessite le même effort.

Quiconque a déjà essayé de devenir bon dans un domaine sait que cela n'est, pour le moins, pas vrai.

Lorsque vous débutez dans un domaine, les premiers progrès sont ridiculement faciles à réaliser. Vous corrigez des erreurs énormes et évidentes, et l'amélioration est si rapide qu'elle semble magique. C'est ce qu'on appelle la réduction pour débutants, et c'est là que l'idée de s'améliorer de 1 % chaque jour semble la plus réaliste.

Mais une fois que vous n'êtes plus un débutant, vous commencez à payer la taxe des experts. Comprenons cela à l'aide d'un exemple simple :

- Le débutant : un novice à la salle de sport peut ajouter 1 % à son soulevé de terre chaque semaine pendant des mois. C'est un génie. C'est un prodige. En réalité, c'est simplement un débutant.

- L'expert : un haltérophile de haut niveau, en revanche, passera une année entière à s'entraîner pour obtenir ce même gain de 1 %. Sa progression se mesure en grammes, et non en kilos, et est payée au prix fort en sueur et en ennui.

⚡ Les premiers gains semblent magiques, car vous corrigez des défauts évidents. Puis, la progression ralentit et la règle du 1 % devient extrêmement coûteuse.

La version populaire de cette méthode oublie de mentionner que la 300e amélioration peut vous coûter mille fois plus d'efforts que la première.

Il s'agit d'une courbe mathématique qui devient extrêmement raide, et c'est la première raison pour laquelle cette formule élégante échoue si souvent.

En d'autres termes, comme le note à juste titre cet utilisateur de Reddit:

Je vous promets que vous n'allez pas soulever 1 % de plus chaque jour pendant très longtemps. L'essentiel est de rechercher l'amélioration partout, même si elle semble minime.

Je vous promets que vous n'allez pas soulever 1 % de plus chaque jour pendant très longtemps. L'essentiel est de rechercher l'amélioration partout, même si elle semble minime.

Le lot de consolation

Lorsque la promesse d'un rendement 37 fois supérieur s'avère être un fantasme, nous faisons ce que toute personne sensée ferait : nous revoyons nos attentes à la baisse.

Nous troquons la grande promesse mathématique contre une explication plus modeste et plus indulgente. « D'accord, nous nous disons, ce n'est peut-être pas une formule magique. Peut-être que le but est simplement de diviser les grands objectifs intimidants en petits objectifs moins intimidants. »

C'est un lot de consolation extrêmement populaire, principalement parce qu'il n'est pas faux. Mais ce n'est pas le but.

Un couteau à beurre parfaitement adapté

Les recherches sont claires à ce sujet : diviser un objectif en petites étapes est un excellent moyen d'inciter votre cerveau à se lancer dans une tâche difficile.

Par exemple, se fixer un objectif tel que « apprendre une nouvelle langue » est suffisamment intimidant pour donner envie à n'importe qui de faire une sieste. Mais un objectif tel que « suivre une leçon de dix minutes » est tout à fait réalisable. Il s'agit d'une stratégie scientifiquement prouvée pour contourner la « paralysie décisionnelle » qui nous maintient collés à notre canapé.

Mais c'est aussi une profonde incompréhension de la tâche à accomplir.

- La théorie dit : la méthode du 1 % est une philosophie d'amélioration continue du système.

- Le lot de consolation dit : C'est une astuce de gestion de projet pour votre liste de choses à faire.

Confondre les deux, c'est un peu comme utiliser le scalpel d'un chirurgien pour tartiner du beurre sur une tranche de pain grillé. Oui, cela fera l'affaire, et vous vous sentirez peut-être même malin en le faisant. Mais vous utilisez un instrument de précision à des fins maladroites, en ignorant complètement la puissance de l'outil que vous tenez entre vos mains.

Le cerveau est programmé pour cette formule simple.

Si la méthode d'amélioration de 1 % ne fonctionne pas pour vous, il est facile d'attribuer cet échec à un mauvais argumentaire de vente. Mais ce n'est pas tout.

La vérité est un peu plus primitive. Nous n'adoptons pas cette méthode d'amélioration personnelle parce qu'elle semble intéressante, mais parce que notre cerveau est programmé pour la trouver irrésistible.

C'est un piège neurologique.

La boucle de dopamine des petites victoires

Notre cerveau fonctionne selon un système de récompense simple et ancestral.

Lorsque nous achevons une tâche, quelle qu'elle soit, même la plus insignifiante, nous ressentons une petite poussée de dopamine très satisfaisante. C'est la façon dont le cerveau nous dit : « Bravo. Recommence. » C'est pourquoi cocher les éléments d'une liste de tâches achevées procure un sentiment de satisfaction bien plus grand qu'il ne le devrait.

Dans sa forme simpliste, la méthode du 1 % est le système idéal pour libérer de la dopamine.

- Le système propose : une tâche quotidienne, prévisible et facile à réaliser.

- Le cerveau reçoit : une dose fiable et sans effort d'une substance chimique qui procure une sensation de bien-être.

Cela crée un cercle vicieux dangereux. Nous devenons accros au sentiment de progression, qui n'est pas la même chose que la progression réelle.

Nous sommes tellement occupés à profiter de la dopamine que nous procure le fait de cocher la case « 10 minutes d'exercice » que nous ne remarquons pas que nous ne devenons pas plus forts.

📮 ClickUp Insight : 32 % des lecteurs de notre blog continuent de croire qu'un calendrier bien rempli est synonyme de productivité, et 21 % associent les longues heures de travail à l'engagement. En d'autres termes, nous sommes accros au sentiment et à l'apparence de la progression (un calendrier bien rempli) plutôt qu'à la progression réelle et significative.

La réponse du cerveau face aux objectifs ambitieux

Alors que les petits objectifs sont une fête pour notre cerveau, les grands objectifs sont un véritable casse-tête.

Selon les neurosciences, notre cerveau possède ce qu'on appelle un « réseau de saillance affective », un terme sophistiqué pour désigner un détecteur de menaces.

Lorsque nous nous fixons un objectif vaste et ambigu tel que « être en bonne santé », ce réseau peut s'activer, percevant la taille et la difficulté de l'objectif non pas comme un défi passionnant, mais comme une véritable menace pour notre bien-être.

La réponse est ce qu'on appelle la « paralysie décisionnelle ». C'est le sentiment d'être tellement submergé que la ligne de conduite la plus sûre et la plus logique est de ne rien faire du tout.

La formule simpliste du 1 % et le lot de consolation des « petits morceaux » sont le remède parfait à cette crainte.

Ils prennent un objectif effrayant et informe et le transforment en une série de petites étapes inoffensives et clairement non menaçantes.

Notre tendance innée à privilégier les lignes droites

Enfin, les êtres humains ont beaucoup de mal à comprendre la croissance exponentielle.

Nous sommes des êtres dotés d'un esprit linéaire. Nous pensons que si une heure de travail produit un widget, dix heures en produiront dix.

Notre cerveau aime les lignes droites et prévisibles.

La promesse 37x est une courbe exponentielle, mais nous la percevons comme une ligne droite. Nous l'interprétons intuitivement comme « un petit effort chaque jour finit par représenter un effort considérable », ce qui est vrai.

Mais ce que nous ne comprenons pas naturellement, c'est la nature explosive, presque absurde, de l'effet cumulatif, c'est pourquoi la réalité des rendements décroissants semble être une telle trahison.

La promesse simple et linéaire de « faire juste un petit peu chaque jour » est bien plus confortable et intuitivement compréhensible sur le plan neurologique que la réalité complexe et confuse du fonctionnement réel de la croissance.

Si votre « projet de vie » se résume actuellement à des notes éparpillées, des journaux à moitié remplis et un Google Doc oublié, vous n'êtes pas seul. Cette vidéo vous montre comment élaborer un projet de vie qui résiste à la réalité, et pas seulement à l'énergie du Nouvel An.

Affûter le ciseau, ne pas se contenter de frapper la pierre

Bon, si la méthode d'amélioration de 1 % n'est pas une formule magique et qu'il ne s'agit pas simplement d'une liste de tâches embellie, alors qu'est-ce que c'est ?

C'est un moteur. Et pour l'utiliser correctement, vous devez cesser de penser à la ligne d'arrivée et commencer à penser à la machine.

Tout le malentendu autour de la méthode du 1 % se résume à une seule question, qui est la plus importante que vous puissiez vous poser à propos de n'importe quel objectif : gérez-vous un projet ou construisez-vous un système ?

Ils semblent similaires, mais ce sont deux choses complètement différentes.

Frapper la pierre (gérer un projet)

C'est ce que la plupart d'entre nous faisons par défaut. Nous traitons un objectif comme une tâche finie. C'est un bloc de marbre, et notre travail consiste à le tailler jusqu'à ce qu'il soit terminé.

L'objectif est de « courir un marathon », nous suivons donc un programme d'entraînement. L'objectif est de « lancer un produit », nous nous attelons donc à la liste des tâches. Une fois la ligne d'arrivée franchie, le projet est achevé.

Cela fonctionne, mais c'est épuisant, et vous vous retrouvez souvent à la case départ.

Affûter le ciseau (mettre en place un système)

C'est là tout le travail. L'objectif n'est pas le marathon, mais « devenir un meilleur coureur ». L'amélioration quotidienne de 1 % ne consiste pas à ajouter un kilomètre supplémentaire, mais à améliorer vos capacités. Il s'agit d'affûter l'outil qui permet d'accomplir le travail.

Par exemple : supposons que votre objectif soit « Je veux perdre 10 kilos ». Approche n° 1 (frapper la pierre) consiste simplement à décomposer l'objectif. Il s'agit de l'approche classique. Vous considérez « perdre 10 kilos » comme un projet à réaliser et vous le décomposez en une liste de tâches à faire. Il s'agit avant tout de faire le travail. Il s'agit de tailler le bloc de marbre de 20 livres jusqu'à ce qu'il disparaisse. Cette approche peut être efficace, mais elle repose fortement sur la volonté, et lorsque le projet est « terminé », les gens reprennent souvent leurs anciennes habitudes, car le système sous-jacent qui les rendait malsains est toujours là. L'approche 2 (affûter le ciseau) consiste à améliorer le système sous-jacent. Ici, l'objectif n'est pas vraiment de « perdre 20 livres ». L'objectif est de « devenir le genre de personne qui est toujours en bonne santé et pleine d'énergie ». Pour cela, vous vous concentrez sur l'apport de petites améliorations permanentes aux systèmes qui régissent votre santé. La première approche vous permet d'atteindre la ligne d'arrivée. La seconde fait de vous un meilleur coureur pour chaque course que vous courrez. C'est là la différence cruciale.

Et voici le clou : même le pionnier de la méthode du 1 %, l'entraîneur de l'équipe cycliste britannique, Sir Dave Brailsford, a finalement admis que c'était là le véritable secret.

Il est intéressant de noter que lorsque je suis passé de la piste au Tour de France, nous n'avons pas du tout réussi à mettre cette méthode en pratique ; nos premières courses ont été bien en deçà de nos attentes.

Nous avons fait preuve d'honnêteté et réalisé que nous nous étions concentrés sur les petits détails au lieu de nous concentrer sur l'essentiel. Nous avons tellement insisté sur les gains marginaux que nous nous sommes trop concentrés sur les aspects secondaires au lieu de nous concentrer sur l'essentiel.

Vous devez identifier les facteurs clés de réussite et vous assurer qu'ils sont en place, puis concentrer vos améliorations autour d'eux. Ce fut une leçon difficile à apprendre.

Il est intéressant de noter que lorsque je suis passé de la piste au Tour de France, nous n'avons pas du tout réussi à mettre cette méthode en pratique ; nos premières courses ont été bien en deçà de nos attentes.

Nous avons fait preuve d'honnêteté et réalisé que nous nous étions concentrés sur les petits détails au lieu de nous concentrer sur l'essentiel. Nous avons tellement insisté sur les gains marginaux que nous nous sommes trop concentrés sur les aspects secondaires au lieu de nous concentrer sur l'essentiel.

Vous devez identifier les facteurs clés de réussite et vous assurer qu'ils sont en place, puis concentrer vos améliorations autour d'eux. Ce fut une leçon difficile à apprendre.

En d'autres termes, ce n'est pas en améliorant mille choses aléatoires que vous gagnerez. Vous gagnerez en améliorant sans relâche les quelques éléments qui comptent vraiment, c'est-à-dire le système central.

Comment affûter votre ciseau

Le but de la méthode d'amélioration de 1 % n'est pas de faire plus de travail, mais de faire plus de travail intelligent. Il s'agit de passer de la force brute à une conception intelligente.

Comment faire ? Il s'agit d'un processus en trois étapes.

Étape 1 : Identifiez le goulot d'étranglement à fort effet de levier

Vous ne pouvez pas tout améliorer d'un seul coup. Essayer de le faire est le moyen le plus rapide de vous épuiser. Le secret est de trouver les quelques éléments qui, s'ils sont améliorés, faciliteront tout le reste.

💡 Conseil de pro : si tout semble important, rien ne l'est. L'amélioration commence dès lors que l'on peut délibérément ignorer quelque chose.

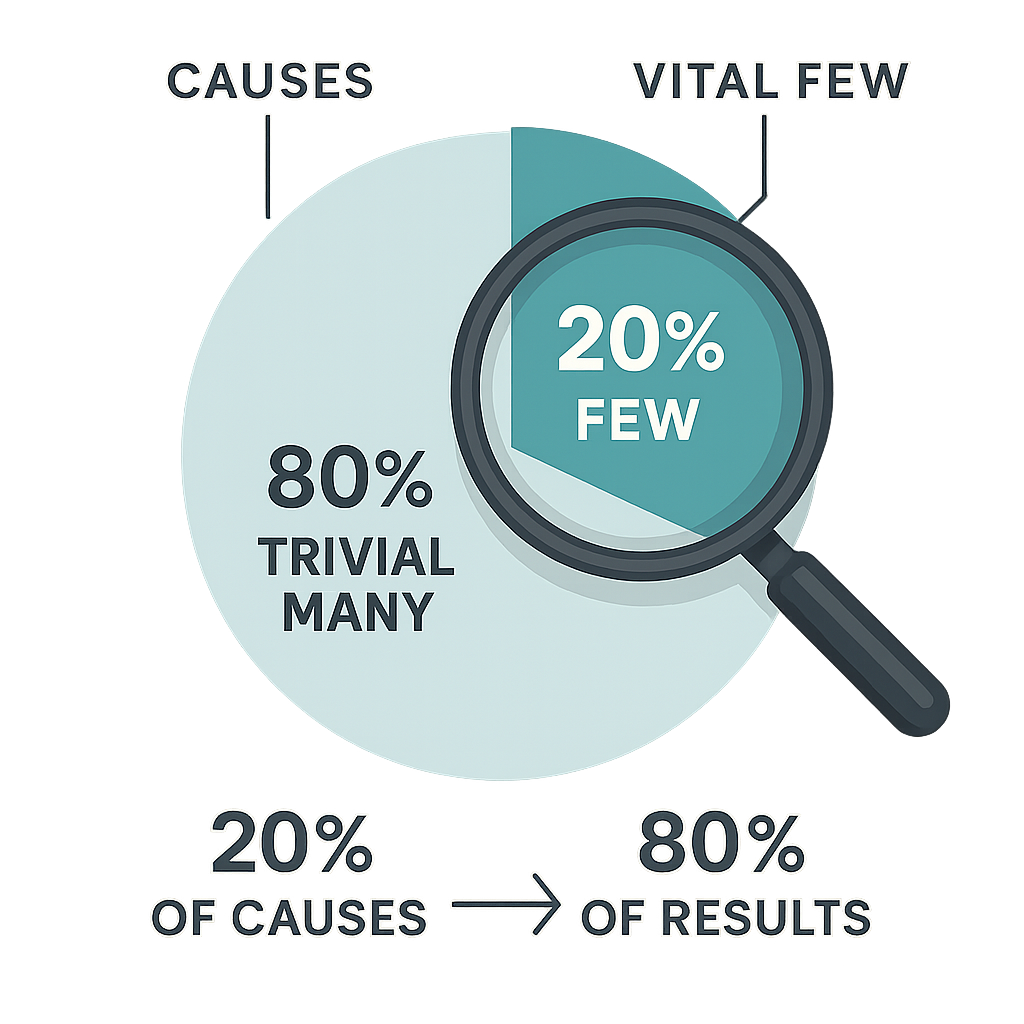

L'approche de l'entreprise : le principe de Pareto

Dans l'entreprise, on appelle cela le principe de Pareto, ou la règle des 80/20. Il s'agit de l'observation selon laquelle, dans la plupart des systèmes, environ 80 % des problèmes proviennent de seulement 20 % des causes.

Les entreprises intelligentes n'essaient donc pas de tout régler ; elles identifient les 20 % « essentiels » et concentrent toute leur énergie sur ceux-ci.

Votre approche : trouver le véritable point de défaillance

Pas besoin d'un diplôme en entreprise pour faire cela. Il suffit d'être honnête et d'identifier vos points faibles.

- Votre objectif : « Je veux manger plus sainement ».

- Une mauvaise approche : essayer de revoir entièrement votre alimentation, remplacer tous les éléments de votre garde-manger et devenir du jour au lendemain un chef étoilé au guide Michelin spécialisé dans les salades de chou frisé.

- Le goulot d'étranglement : après un moment de réflexion honnête, vous réalisez que 80 % de vos mauvaises habitudes alimentaires se produisent après 21 h, lorsque vous êtes fatigué et que votre volonté est à bout. Grignoter tard le soir n'est pas seulement un problème, c'est LE problème. C'est votre goulot d'étranglement à fort effet de levier.

Étape 2 : Définissez une habitude « d'affûtage au burin ».

Une fois que vous avez identifié vos goulots d'étranglement, vous serez tenté de les attaquer de front.

Si le problème vient des grignotages tardifs, la solution radicale consiste à serrer les poings et à jurer : « Je ne grignoterai plus ! » C'est un très mauvais plan. Il repose sur la volonté, qui est notoirement peu fiable.

L'approche de construction de système à 1 % ne repose pas sur une volonté plus forte, mais sur une meilleure conception. Vous devez définir une petite habitude reproductible qui améliore votre système, et pas seulement votre rendement. Vous devez affûter votre ciseau.

L'approche de l'entreprise : concevoir d'abord le système

Dans le cadre d'une étude, une entreprise de technologie médicale souhaitait mettre en œuvre une amélioration continue.

Bien sûr, ils n'ont pas dit à leurs employés « d'être plus innovants ». Cela aurait été absurde.

Au lieu de cela, ils ont conçu un nouveau système simplifié permettant aux employés de soumettre et de suivre leurs idées d'amélioration. Ils ne se sont pas concentrés sur le résultat (plus d'idées), mais sur la création d'un meilleur outil pour générer des idées.

Ils ont affûté le ciseau.

Votre approche : réduire les frictions

Vous pouvez faire la même chose avec votre problème de grignotage. Le système qui conduit à grignoter tard le soir n'est pas un échec moral, mais un échec de conception. Il suffit donc de le repenser.

- La mauvaise habitude (la force brute) : « Je vais faire appel à ma volonté pour ne pas manger de biscuits à 21 h. »

- L'habitude d'aiguiser le ciseau (conception du système) : « Chaque soir après le dîner, je passerai deux minutes à préparer une collation saine et vraiment appétissante, que je placerai à l'avant du réfrigérateur. »

Dans cet exemple, vous ne résistez pas à la tentation ; vous rendez la bonne décision 1 % plus facile et la mauvaise décision 1 % plus difficile.

Étape 3 : Créez une boucle de rétroaction

Vous avez désormais un goulot d'étranglement et une habitude d'affûtage de ciseau. Il ne vous reste plus qu'à déterminer si votre nouvelle habitude fonctionne réellement.

Un système sans retour d'information n'est qu'une supposition. Vous devez savoir si vous faites de la progression, et pour cela, vous avez besoin de données.

Cela peut sembler intimidant, mais ce n'est pas forcément le cas.

L'approche de l'entreprise : tout tester

Les hôpitaux sont des systèmes complexes, et pendant longtemps, l'amélioration reposait sur l'avis d'experts et des suppositions éclairées.

Puis, un système hospitalier de New York, NYU Langone Health, a décidé d'arrêter de faire des suppositions. Ils ont commencé à effectuer des tests A/B rapides sur leurs propres processus internes. Ils ne se sont pas contentés de supposer qu'une nouvelle procédure était meilleure, mais l'ont testée par rapport à l'ancienne et ont laissé les données décider. Ils ont intégré une boucle de rétroaction directement dans leurs opérations.

Votre approche : soyez un scientifique, pas un critique.

Vous n'avez pas besoin d'une bourse de recherche pour le faire. Il vous suffit d'être un peu plus curieux et un peu moins critique.

- La mauvaise méthode (l'autocritique) : vous essayez votre nouvelle habitude alimentaire pendant quelques jours. Un soir, vous craquez et mangez des biscuits. Vous déclarez immédiatement que toute l'expérience est un échec et que vous êtes déçu de vous-même.

- La boucle de rétroaction (méthode scientifique) : vous traitez cela comme une expérience. À la fin de la semaine, vous posez des questions simples et notez les réponses : quel était mon niveau d'énergie cette semaine ? La nouvelle collation m'a-t-elle vraiment aidé ? Quelles étaient les conditions la nuit où j'ai fait un écart ?

Désormais, au lieu de vous juger, vous collectez des données. Et c'est là l'objectif d'une boucle de rétroaction : vous fournir les informations dont vous avez besoin pour améliorer votre système de 1 %.

Peut-être que les collations saines n'étaient pas assez appétissantes. Peut-être avez-vous besoin de vous coucher plus tôt. La boucle de rétroaction transforme un « échec » en une donnée utile pour la prochaine expérience.

De la théorie à la pratique : créer votre système dans ClickUp

Comprendre la philosophie de l'amélioration des systèmes est une chose. À faire la mettre en pratique.

L'ennemi de tout bon système, c'est les frictions : les petits tracas, les tâches oubliées et le désordre mental qui nous poussent à abandonner.

Un système vraiment efficace ne repose donc pas sur la volonté, mais il peut fonctionner sur une plateforme telle que ClickUp (qui, soit dit en passant, est gratuite ! ).

Nous ne cherchons pas à trouver une meilleure liste de tâches pour gérer votre projet « frapper la pierre ». Nous utilisons plutôt un environnement de travail conçu pour vous aider à construire, gérer et affiner le moteur que vous utilisez pour « affûter le ciseau ».

Suivi du système, pas des tâches

Un projet a une ligne d'arrivée, mais un système a une trajectoire. Pour savoir si vos améliorations de 1 % fonctionnent réellement, vous devez mesurer la qualité du résultat, et pas seulement le nombre de tâches accomplies.

Au lieu de suivre « Ai-je fait ce que je devais faire ? », suivez « Est-ce que cela devient plus facile / plus rapide / meilleur ? ».

Dans ClickUp, vous pouvez y parvenir sans avoir à tenir un journal d'habitudes compliqué :

| Ce que vous améliorez | Fonctionnalité ClickUp à utiliser | Comment cela peut-il vous aider ? |

|---|---|---|

| Vitesse d'écriture, temps de recherche, temps de récupération, etc. | champs personnalisés | Ajoutez des données mesurables à chaque tâche au lieu de cocher une case. |

| Évolution de la progression sur plusieurs semaines/mois | Tableaux de bord ClickUp | Transformez vos améliorations en graphiques visuels plutôt qu'en suppositions mentales. |

| Détecter les frictions ou les plateaux | Automatisations ClickUp + Vues des tâches | Déclenchez des rappels ou des alertes lorsqu'un indicateur baisse ou stagne. |

📌 État d'esprit « micro-victoire »Ne vous demandez pas : « Qu'ai-je accompli aujourd'hui ? »Demandez-vous plutôt : « Qu'est-ce qui est devenu plus facile aujourd'hui ? »

📌 État d'esprit « micro-victoire »Ne vous demandez pas : « Qu'ai-je accompli aujourd'hui ? »Demandez-vous plutôt : « Qu'est-ce qui est devenu plus facile aujourd'hui ? »

Voici comment cesser de considérer l'amélioration comme une checklist et commencer à la traiter comme un système évolutif.

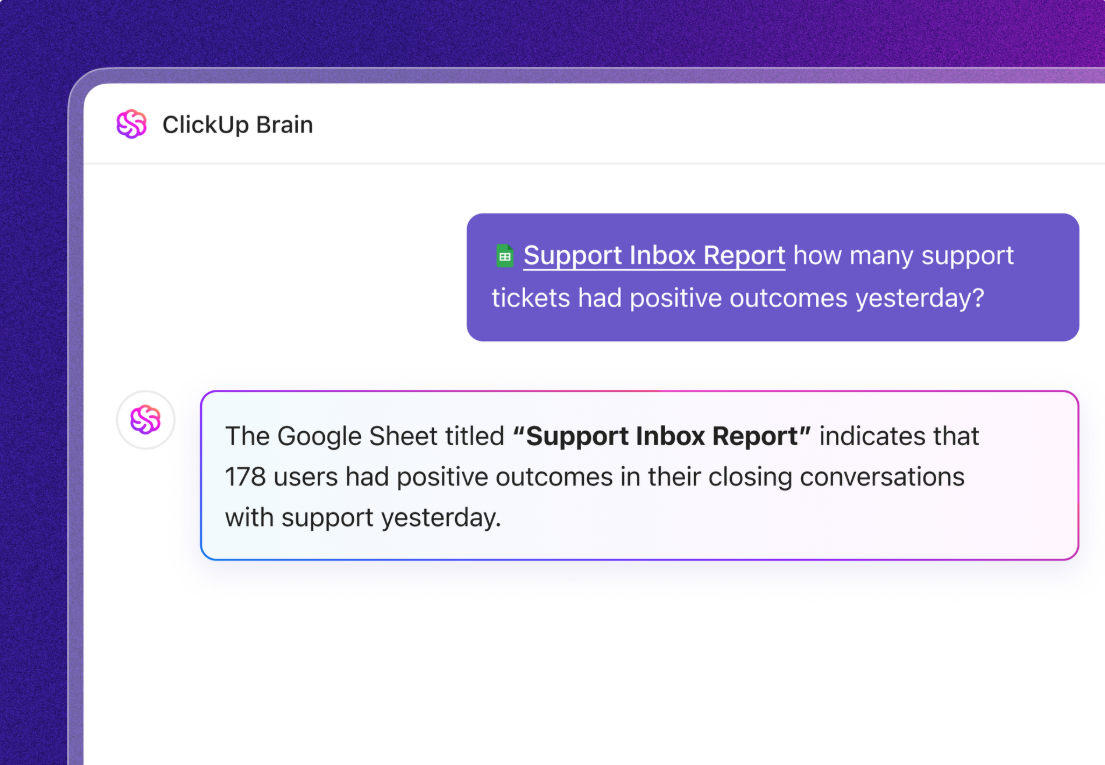

Si les champs personnalisés et les tableaux de bord montrent ce qui se passe, ClickUp Brain montre pourquoi et ce qu'il faut corriger ensuite.

ClickUp Brain : l'analyste brutalement honnête de votre système

L'une des parties les plus difficiles de l'amélioration d'un système consiste à obtenir une vision objective de ce qui fonctionne réellement. Notre cerveau est très doué pour raconter des histoires, mais très mauvais pour identifier des schémas. ClickUp Brain agit comme votre analyste personnel, remplaçant les conjectures par des données.

C'est l'outil idéal pour créer la boucle de rétroaction dont nous avons parlé. Au lieu de simplement avoir l'impression de faire de la progression, vous pouvez en avoir la certitude.

🧠 Dopamine ≠ Développement

Cocher une tâche sur une liste n'est pas synonyme de croissance, c'est juste une satisfaction éphémère. L'amélioration n'est pas la même chose que l'activité.

- Demandez-lui de trouver les goulots d'étranglement : vous pouvez poser des questions telles que « Quelles tâches rédactionnelles ont pris plus de temps que prévu ce mois-ci ? » afin d'identifier instantanément les frictions dans votre système.

- Obtenez des rapports de progression automatisés : utilisez-les pour générer des résumés hebdomadaires de toutes vos tâches « d'affûtage » achevées. Ils peuvent mettre en évidence des tendances, des obstacles et des réussites en temps réel, vous transformant ainsi de critique de votre propre travail en scientifique.

- Générez de nouvelles idées d'amélioration : lorsque vous êtes bloqué, vous pouvez l'utiliser pour réfléchir à la prochaine amélioration de 1 %. Par exemple : « Donnez-moi cinq façons de rationaliser le processus de rédaction de mon article ».

🤖 Bonus : nous avons développé un agent IA spécialement conçu pour vous aider au suivi de vos objectifs personnels ! Découvrez-le dès maintenant et voyez comment il peut vous aider à faire plus avec moins.

Modèle ClickUp pour suivre vos habitudes personnelles

Un système repose sur des actions cohérentes et reproductibles.

Le modèle ClickUp Personal Habit Tracker fournit le cadre idéal pour isoler et suivre les habitudes spécifiques et à fort effet de levier que nous avons identifiées précédemment.

Il ne s'agit pas du suivi d'une centaine d'habitudes aléatoires, mais de se concentrer sur les quelques-unes qui améliorent réellement votre système.

- Isolez vos habitudes clés : créez des tâches pour les améliorations spécifiques que vous avez définies, comme « Préparer des collations saines » ou « Lire 15 pages sur l'art de l'écriture ».

- Visualisez la régularité : utilisez la vue Tableur ClickUp pour obtenir un aperçu simple et visuel de vos séries. Vous pouvez ainsi consulter les données collectées sur la régularité avec laquelle vous mettez en œuvre les améliorations de votre système.

- Suivez vos progrès grâce aux champs personnalisés : le champ personnalisé « Progression » du modèle vous permet de vérifier votre statut d'un seul coup d'œil et transforme une série de petites actions en une tendance mesurable.

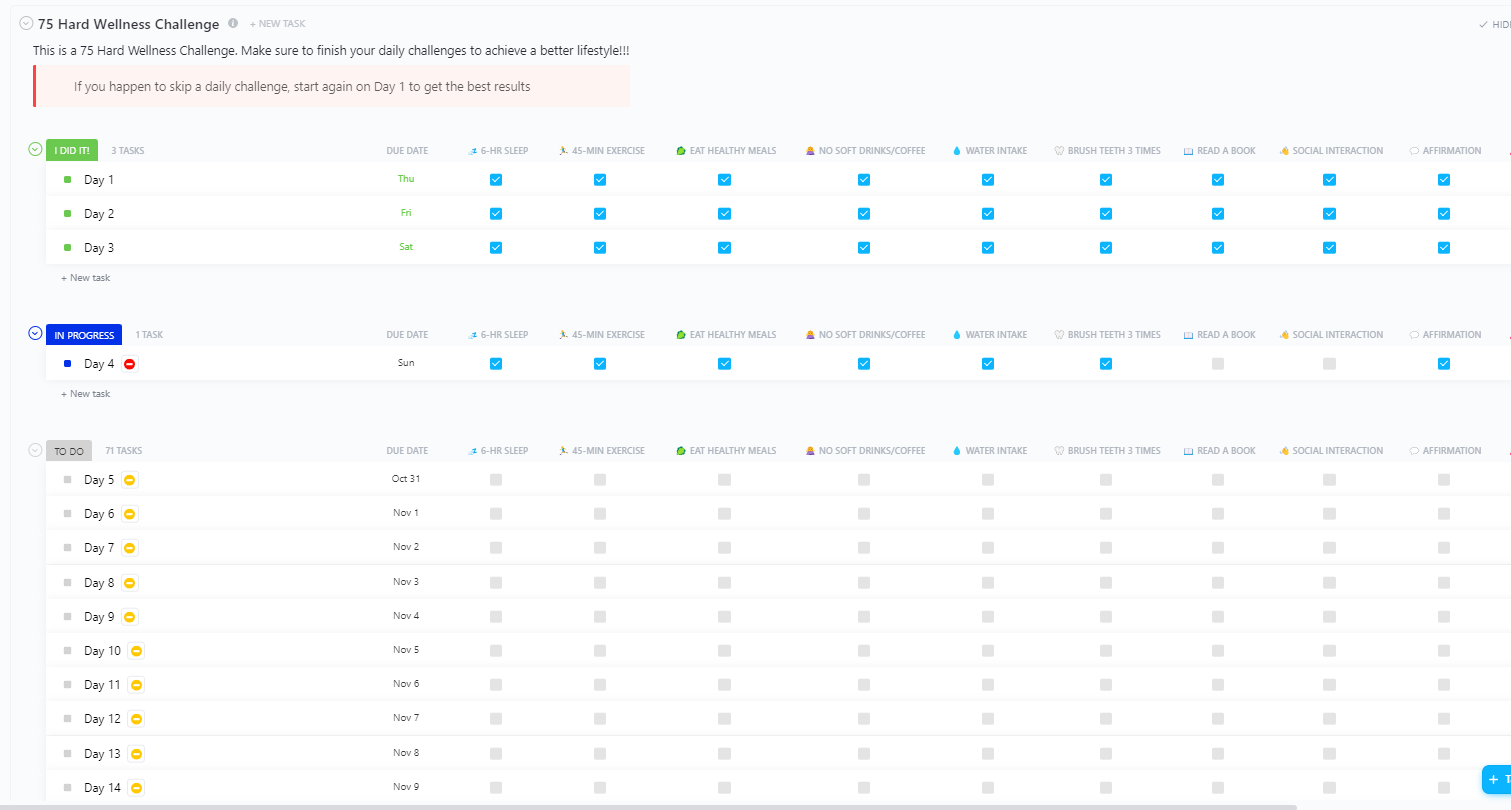

Modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Parfois, un système a besoin de plus qu'un simple coup de pouce ; il a besoin d'un sprint complet pour démarrer. Bien que conçu pour un défi spécifique, le modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge est un exemple magistral de gestion d'un projet d'amélioration intensif et multiforme.

Sa structure peut facilement être réutilisée pour n'importe quel effort concentré, comme une « refonte du codage en 30 jours » ou une « révision trimestrielle du processus de vente ».

- Boucles de rétroaction intégrées : la structure du modèle pour les évaluations hebdomadaires est un mécanisme de rétroaction parfait et pré-intégré. Elle vous oblige à faire une pause, à analyser les données de la semaine écoulée et à apporter des ajustements intelligents à votre système pour la semaine à venir.

- Des étapes claires : ses statuts personnalisés (« Je l'ai fait », « En cours », « À faire ») donnent un sentiment clair et satisfaisant de progression pendant les moments difficiles, transformant une montagne de travail en une série d'étapes gérables.

Quand la méthode du 1 % est-elle efficace et quand échoue-t-elle ?

Une stratégie brillante appliquée au mauvais problème n'est qu'une façon élégante d'échouer.

La méthode du 1 % est une stratégie d'optimisation exceptionnelle. Mais la considérer comme la réponse à toutes les questions n'est pas la bonne approche.

Vous devez plutôt comprendre quand c'est la bonne décision à prendre et quand elle n'a absolument aucun sens.

Quand la méthode du 1 % est-elle adaptée ?

La méthode du 1 % n'est pas une méthode isolée. Elle fonctionne mieux au sein d'une équipe. L'appliquer dans un vide stratégique revient à disposer d'une puissance énorme sans savoir où l'utiliser.

Pour en tirer le meilleur parti, vous devez l'associer à des cadres qui fournissent une orientation et de la clarté.

1 % + OKR

Les objectifs et résultats clés (OKR) servent à fixer des objectifs extrêmement ambitieux, voire légèrement effrayants.

L'objectif est la destination ambitieuse et inspirante (« Devenir le leader d'opinion reconnu dans notre secteur »). Les résultats clés sont les repères mesurables qui vous indiquent si vous êtes en bonne voie (« Augmenter le trafic organique de 40 % »).

- Quand l'utiliser : les OKR fournissent le « quoi » et le « pourquoi ». Ils constituent le plan architectural de la cathédrale que vous souhaitez construire. Mais ils ne vous disent pas comment poser les briques.

- La synergie : la méthode du 1 % fournit le « comment ». Vous l'utilisez pour mettre en place des systèmes quotidiens durables, des habitudes qui vous permettront d'affiner vos compétences, et qui auront un impact réel sur vos résultats clés.

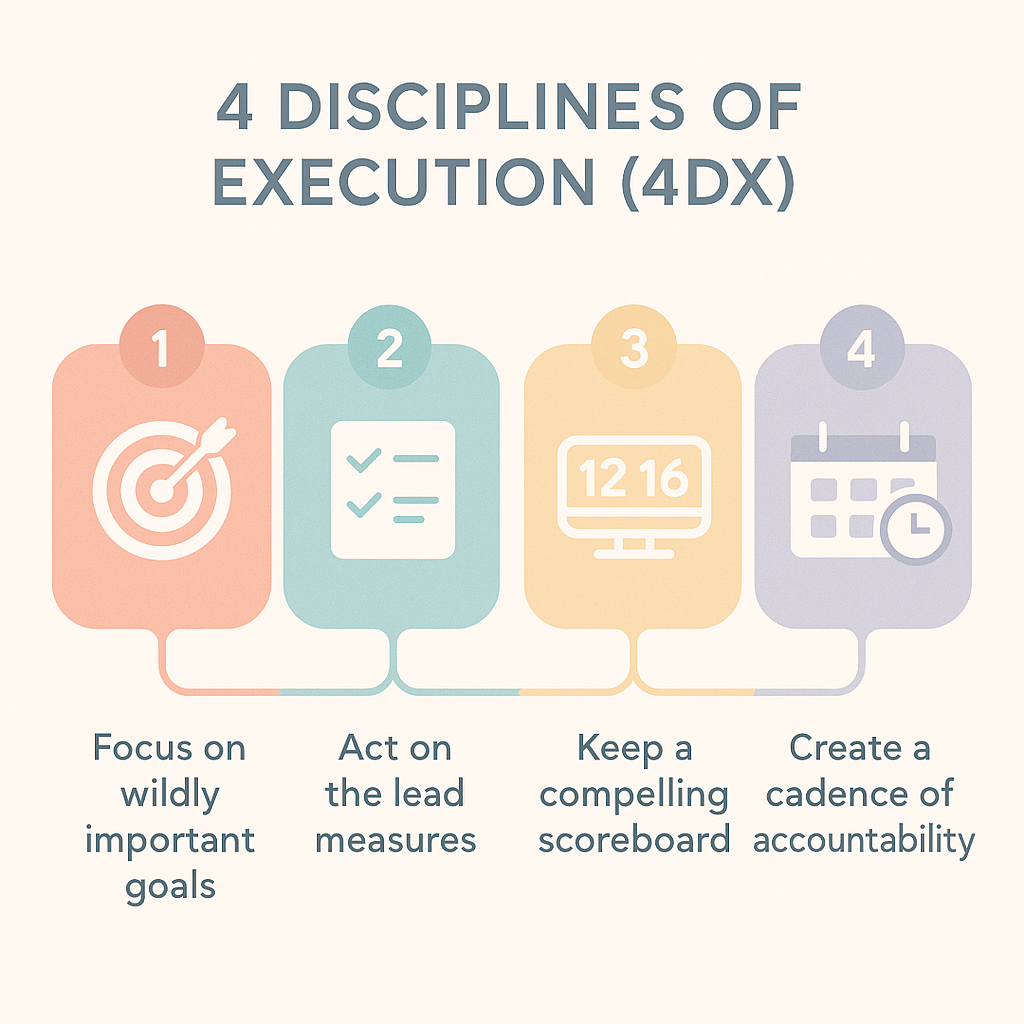

1 % + 4 disciplines d'exécution (4DX)

4DX est un cadre permettant de faire le tri parmi le « tourbillon » des tâches quotidiennes pour se concentrer sur l'essentiel.

Pour cela, vous devez identifier un « objectif extrêmement important » (WIG), vous concentrer sur les « mesures clés », tenir un tableau de bord convaincant et créer un système de responsabilisation en matière de performance.

Il s'agit là d'actions à fort effet de levier qui, si vous les faites, vous mèneront inévitablement à la réussite de l'objectif.

- Quand l'utiliser : 4DX est excellent pour forcer la concentration et identifier les leviers les plus importants à actionner. Il vous indique exactement à quel jeu vous devez jouer.

- La synergie : la méthode du 1 % est l'outil idéal pour mettre en œuvre ces mesures avancées. Si votre mesure avancée consiste à « contacter cinq nouveaux prospects par jour », votre amélioration de 1 % consiste à concevoir un modèle d'e-mail légèrement meilleur ou à trouver un moyen de rationaliser votre processus de recherche de deux minutes par prospect.

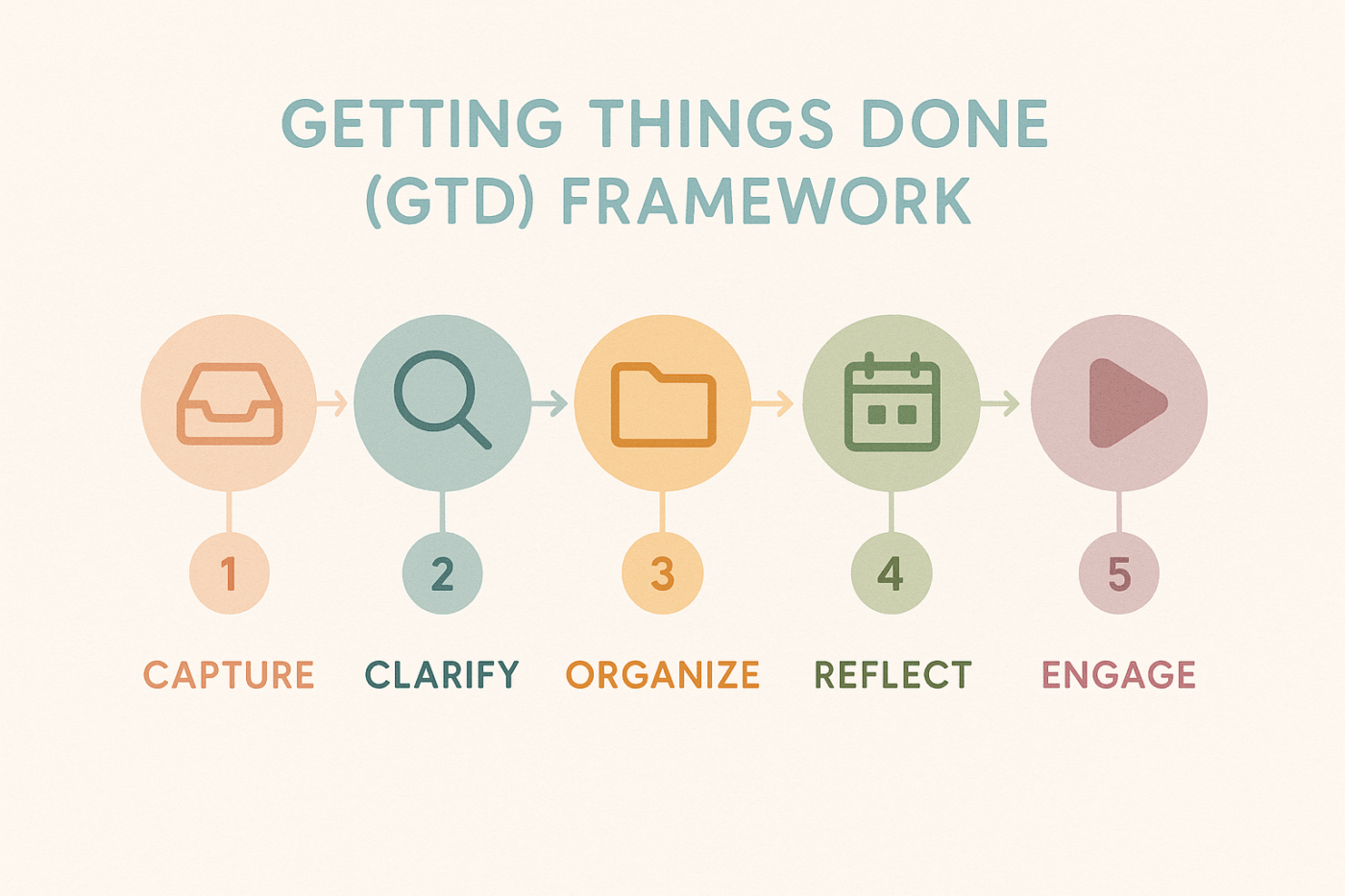

1 % + Getting Things Done

Contrairement à la méthode du 1 %, la méthode Getting Things Done (GTD) n'est pas un système de définition d'objectifs, mais un système permettant de préserver sa santé mentale.

L'objectif principal de la méthode GTD est de transférer vos engagements, vos idées et vos tâches de votre esprit vers un système externe fiable, afin de libérer votre capacité mentale pour une réflexion réelle et de haut niveau.

- Quand l'utiliser : GTD est le concierge qui nettoie votre environnement de travail mental encombré. Il vous apporte la clarté et la concentration dont vous avez besoin pour même penser à vous améliorer.

- La synergie : vous ne pouvez pas affûter votre ciseau si votre établi est enseveli sous une montagne de bric-à-brac. GTD vous débarrasse de ce bric-à-brac. Il vous apporte la tranquillité d'esprit nécessaire pour prendre du recul, identifier vos goulots d'étranglement et concevoir de manière réfléchie les améliorations du système de 1 % qui comptent vraiment.

📘 Pour en savoir plus : 9 modèles d'amélioration des processus pour gagner en efficacité

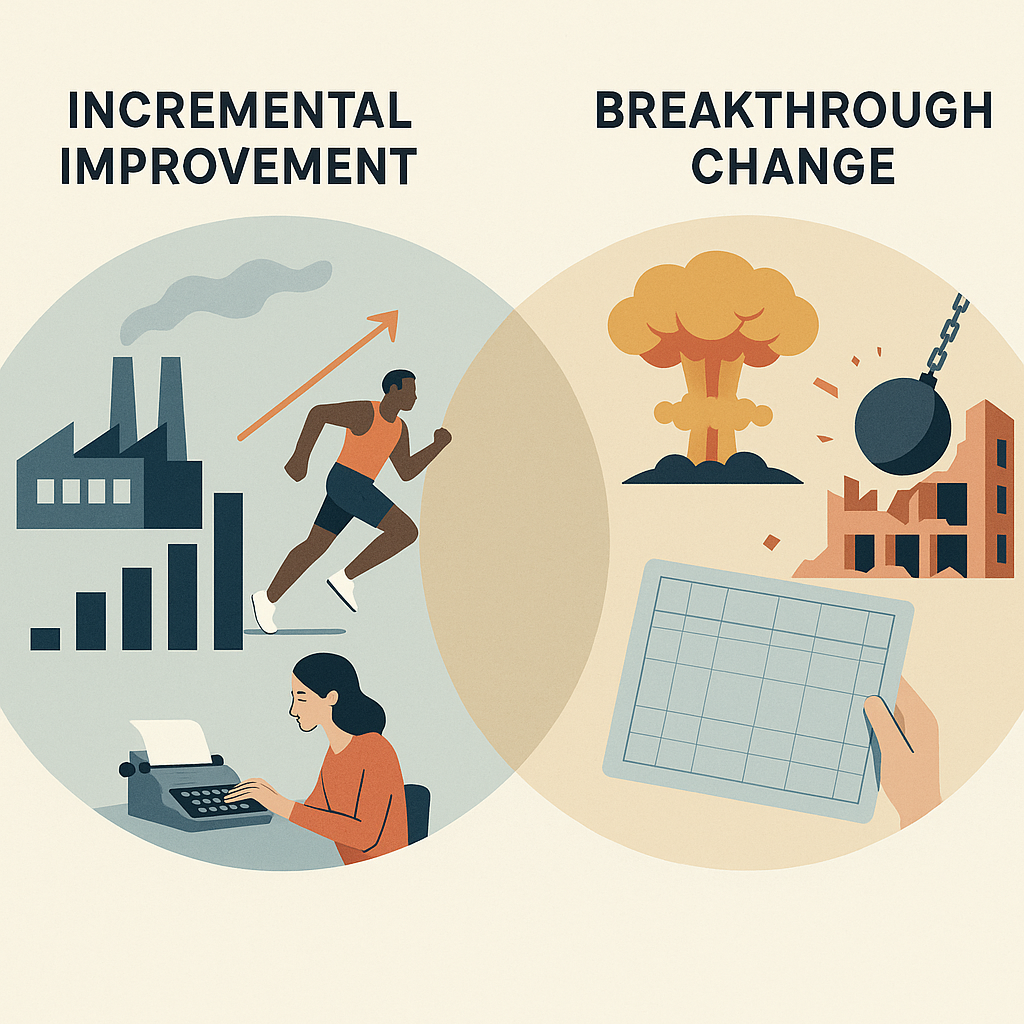

Quand la méthode du 1 % échoue

Certaines situations nécessitent plus qu'une amélioration progressive ; elles ont besoin d'un coup de pouce.

S'en tenir à la méthode du 1 % dans ces situations revient à devenir le fabricant de calèches le plus efficace et le mieux optimisé au monde dans un monde qui vient d'inventer l'automobile.

Voici ce que vous pourriez envisager à la place.

Une amélioration révolutionnaire

Cette méthode s'applique lorsque vous avez besoin d'un bond en avant considérable et non linéaire. Vous n'essayez pas de rendre le processus 1 % plus efficace, mais vous visez une augmentation de 50 %, ce qui nécessite d'achever complètement la façon dont les choses sont faites.

Prenons l'exemple d'une usine dont le bilan en matière de sécurité commence à ressembler à un film d'horreur. Vous ne cherchez pas à améliorer la sécurité de 1 % chaque mois. Ce serait le meilleur moyen de vous retrouver devant les tribunaux.

Vous avez besoin d'une avancée décisive, d'une refonte massive et immédiate de tout pour réduire les incidents de 50 % ou plus, dès maintenant.

💡 Conseil de pro : vous ne pouvez pas vous sortir d'un immeuble en feu en faisant des tests A/B. Certains problèmes nécessitent une démolition, pas une amélioration.

Réingénierie des processus métier (BPR)

C'est encore plus spectaculaire.

Imaginons que vous souhaitiez améliorer votre maison. Le BPR ne consiste pas vraiment à améliorer la maison, mais plutôt à repartir d'une feuille blanche et à se demander : « Si nous devions construire cette maison aujourd'hui, à quoi ressemblerait-elle ? » C'est l'équivalent, dans le monde de l'entreprise, de démolir votre maison jusqu'aux fondations.

Imaginons par exemple une banque à l'ère d'Internet qui continue d'approuver les prêts hypothécaires à l'aide de formulaires papier et d'un télécopieur. Le processus prend 60 jours, alors qu'un nouveau concurrent en ligne le fait en 24 heures. Améliorer la vitesse du télécopieur de 1 % revient à optimiser inutilement un système défaillant.

Selon BPR, il faut tout jeter à la poubelle, repartir d'une feuille blanche et concevoir un processus adapté au monde réel.

📘 Pour en savoir plus : Les meilleures méthodologies d'amélioration des processus à suivre

Arrêtez de compter, commencez à concevoir

Alors, où cela nous mène-t-il ?

La promesse de devenir 37 fois meilleur en un an n'est pas un mythe, mais ce n'est pas non plus une loi universelle. Il s'agit d'un calcul conditionnel qui fonctionne à merveille dans les domaines où l'effet cumulatif est une force réelle, mais qui s'effondre face à la biologie humaine et aux lois de la physique.

La frustration que vous avez ressentie avec la méthode d'amélioration continue de 1 % n'était pas un échec personnel. Elle était le résultat d'une erreur de traduction.

Une philosophie puissante du design industriel a été transformée en un simple mantra pour les listes personnelles à faire, et l'essentiel a été perdu en cours de route.

On nous a appris à être les comptables de notre propre progression, en effectuant un suivi méticuleux de chaque petite tâche accomplie. Mais le véritable objectif n'a jamais été de devenir meilleur en calcul. Il s'agissait plutôt de devenir meilleur en conception.

La véritable puissance de cette idée n'a rien à voir avec un nombre précis. C'est un état d'esprit. Il s'agit de passer de la question « Comment terminer ce projet ? » à « Comment construire un meilleur moteur pour chaque projet à venir ? ».

C'est la différence subtile mais profonde entre frapper la pierre et affûter le ciseau. C'est la seule chose qui ait jamais compté.

Foire aux questions

Que signifie la méthode d'amélioration de 1 % ?

Cela signifie que vous vous êtes concentré sur le mauvais objectif. La version populaire vous invite à vous attaquer petit à petit à un objectif. La véritable méthode vous invite à vous arrêter et à affûter le ciseau que vous utilisez. Il s'agit d'une philosophie qui consiste à améliorer ce qui fonctionne, plutôt que de simplement en faire plus.

Combien de temps faut-il pour voir les résultats ?

Dès que vous réalisez une amélioration de 1 %, votre système est meilleur. Mais voir les résultats dans vos objectifs, les grands objectifs spectaculaires, c'est une autre histoire. Les débutants les voient rapidement, car tout est désordonné. Les experts les voient à peine, car chaque petit gain est payé au prix du sang, de la sueur et de l'ennui.

La méthode du 1 % est-elle identique au Kaizen ?

Ces deux concepts sont liés, mais ne sont pas identiques. Le kaizen est le grand-père sérieux et industriel issu des usines japonaises. La méthode du 1 % est son petit-fils plus élégant et plus moderne, présenté dans un livre à succès destiné au grand public. Même ADN, apparence différente.

Comment puis-je suivre mes améliorations de 1 % ?

Cessez le suivi de votre liste de tâches. Commencez plutôt à suivre deux choses : premièrement, avez-vous systématiquement mis en pratique votre habitude de « tailler votre ciseau » ? Et deuxièmement, l'objectif du système s'améliore-t-il réellement ? Votre vitesse d'écriture augmente-t-elle ? Votre temps de récupération après une séance d'entraînement diminue-t-il ? Une plateforme telle que ClickUp est conçue à cet effet : elle vous permet de suivre l'objectif global du système, et pas seulement les détails quotidiens.

Les entreprises peuvent-elles utiliser la méthode du 1 % ?

Peuvent-ils l'utiliser ? Ils l'ont inventée. L'idée est née dans les usines d'entreprises comme Toyota bien avant de devenir une tendance en matière de productivité personnelle. Son habitat naturel est organisationnel, et non personnel.