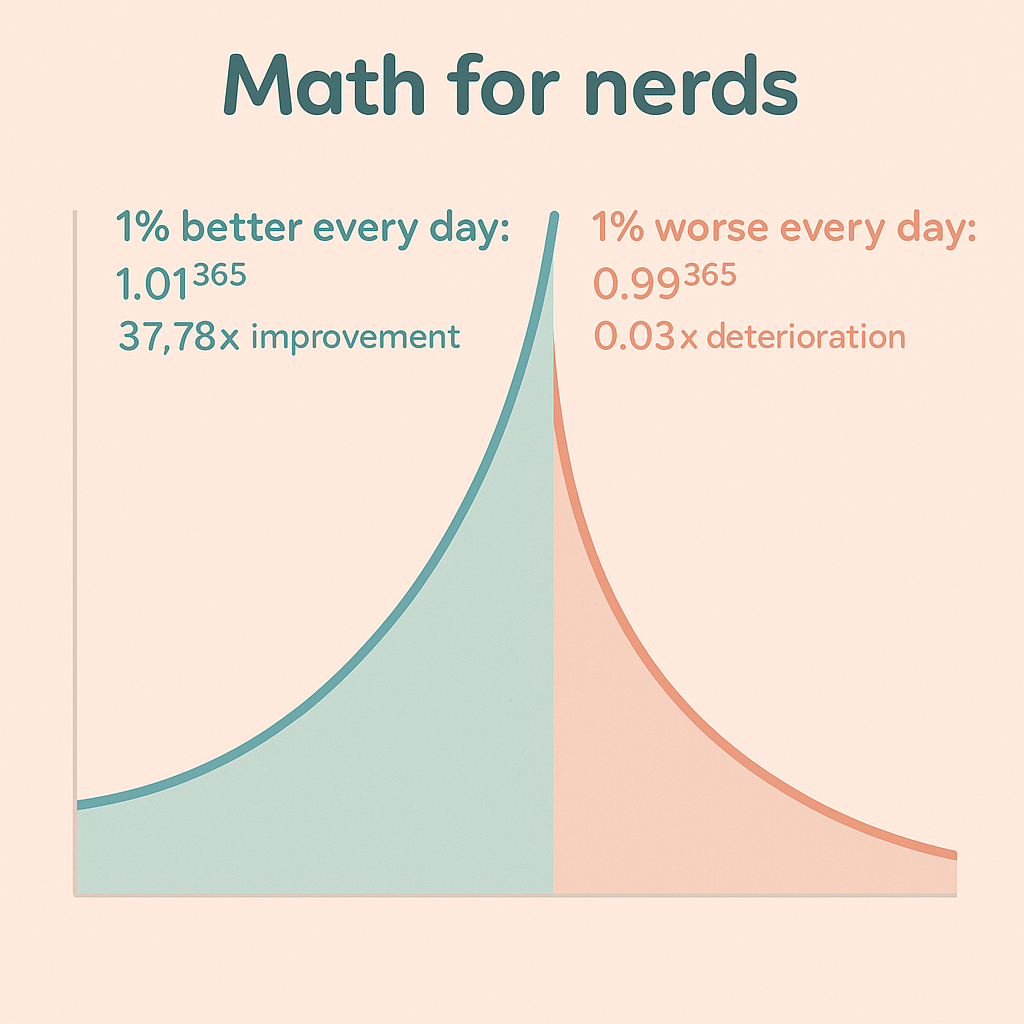

1%向上法は、自己啓発の宝くじにおいて常に最も洗練されたエントリーとして存在してきた。

そのセールストークが魅力的なのは、数学に基づいているからだ。数学は確実性を彷彿とさせる——毎日1%ずつ向上すれば、1年後には約37倍の成長を遂げられるという理屈だ。

それは美しく、整然とした指数関数的な曲線だ。問題は、もちろん、人間がそうではないということである。

私たちは散らかっていて、一貫性がなく、窓の外の興味深い鳥に気を取られやすい存在だ。

優雅な曲線に沿って生きようと努めるが、進捗チャートは結局、株式ポートフォリオというより地震計の記録のようになる。

🌀 現実の進捗は直線的ではない:進捗は階段ではなく、心電図のようなものだ。頂点、下降、停滞、後退、そして繰り返す。

やがて、積み重なっていくのは漠然とした罪悪感だけになる。

しかし、問題が私たちの不完全さではなく、与えられた式にあるとしたら?

これは自己改善の1%メソッドを否定する議論ではない。救出作戦なのだ。

私たちは、この優れた哲学を、そのやや誤解を招く数学的側面による誤った解釈から救い出し、この強力なツールが本来どのように活用されるべきかを明らかにします。

37倍の改善伝説

1%メソッドは戦後日本の工場現場で生まれた。

トヨタのような企業は再建の方法を必要としていた。そして彼らは「カイゼン」と呼ばれる哲学に見出した。これは日本語で「継続的改善」を意味する。

その考え方は単純明快だった:プロセスから1秒を削る、無駄な動作を1つなくすなど、数多くの小さな改善を絶え間なく積み重ねれば、その相乗効果によって品質と効率が飛躍的に向上するというものだ。この概念は「限界利益の集積」としても知られる。

そしてそれは仕事する。カイゼンは産業の卓越性とビジネスプロセス改善の静かな原動力となってきた。

👀 ご存知でしたか?カイゼンの哲学を採用したのは、製造企業だけではありませんでした。非常に複雑なことで知られる航空宇宙および防衛業界も、この動きに参加しました。世界最先端の軍用機を製造するロッキード・マーティン社は、カイゼンの主要な広告塔となりました。

結果は驚くべきものだった。 1992年から1997年にかけて、ロッキードは製造コストを38%削減し、在庫を半減させ、航空機の納期を42ヶ月から21.5ヶ月に短縮することに成功した。彼らの執着心の究極の証として、部品の受入から保管までの所要時間を30日間からわずか4時間に短縮したという、ほとんど荒唐無稽とも言えるほど詳細な成果も挙げている。

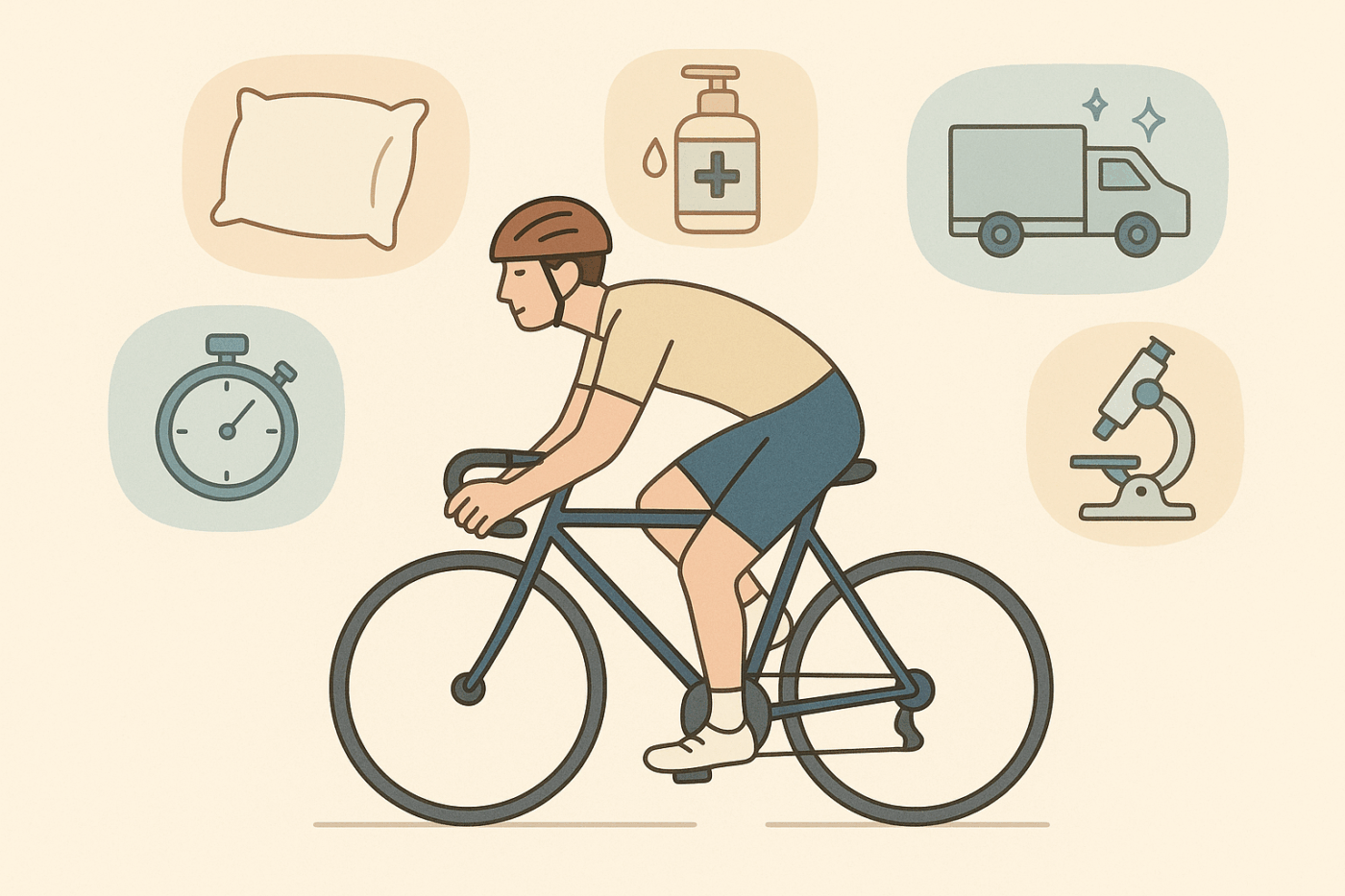

そして、カイゼンはスポーツの世界に目を向けた。

具体的には、英国サイクルチームが対象となった。この組織は、勝利を逃すことを一種の国民的伝統と化していた。1世紀以上にわたり、彼らが獲得した金メダルはたった1つだけだった。

チームの新たなパフォーマンスディレクター、デイブ・ブレイルズフォード卿は、問題は才能の不足ではなくプロセスの欠如だと判断した。彼はカイゼンの工場現場の手法を導入し、チームに適用した。

彼の主張は単純明快だった:自転車をこぐために必要な要素をすべて分解し、各要素をわずか1%ずつ改善すれば、その累積効果があなたを止められない存在にする、と。

奇妙だが効果的

サー・デイブ・ブレイルズフォードは、選手たちのパフォーマンス向上を図るため、いくつかの…型破りな最適化手法を採用した:

- 彼はまず、タイヤの重量やライダーの栄養管理といった明らかな改善点から着手した。単純明快だ

- その後、プロジェクトは病的な偏執の領域へと転落した。風邪の感染を減らすため、より効果的な手洗い技術を全員に指導するべく外科医が招かれた

- 睡眠姿勢を標準化するため、ライダーには特定の枕とマットレスが支給された

- チームトラックの内部は真っ白に塗装されていた。見た目のためではなく、自転車の機構を故障させる可能性のある微細な塵の粒を容易に発見できるようにするためだ。

ブレイルズフォード卿の方法は奇妙だった。滑稽と紙一重だった。しかし決定的に、それは残酷なほど効果的だった。

チームはその後、オリンピックで金メダルを総なめにし、6年間でツール・ド・フランスを5つのタイトルを制覇。かつて国民的笑いものだったチームは今や帝国へと変貌を遂げた。

しかし、この概念を取り入れ、私たち一般向けに体系化した人物こそがジェームズ・クリア(これ以上ないほどふさわしい名前だ)である。

著書『アトミック・ハビッツ』で、彼は英国自転車選手たちの壮大で執拗な戦略を、シンプルで個人的なマントラに凝縮した:毎日1%向上せよ。

大きなことは小さな始まりから生まれる。あらゆる習慣の種は、たった一つの小さな決断だ。しかしその決断が繰り返されるうちに、習慣は芽吹き、強くなる。根は深く張り巡らされ、ブランチは伸びていく。悪い習慣を断つタスクは、私たちの中に根を張った力強い樫の木を引き抜くようなものだ。そして良い習慣を築くタスクは、一日一日を大切に、繊細な花を育てるようなものなのだ。

大きなことは小さな始まりから生まれる。あらゆる習慣の種は、たった一つの小さな決断だ。しかしその決断が繰り返されるうちに、習慣は芽吹き、強くなる。根は深く張り巡らされ、ブランチは伸びていく。悪い習慣を断つタスクは、私たちの中に根を張った力強い樫の木を引き抜くようなものだ。そして良い習慣を築くタスクは、一日一日を大切に、繊細な花を育てるようなものなのだ。

📚 メッセージがどう変わったか!

カイゼン → エリートパフォーマンス科学アトミック・ハビッツ → 自己啓発スローガン同じ思想、異なる厳密性。

彼はそれを魅力的な数学の法則に添付ファイルとして結びつけた——わずかな日々の進歩が1年で37倍の向上へと複利効果を発揮するというものだ。

こうして伝説は完了した。エリートスポーツで実証された強力な産業哲学が、今や個人の変革をもたらすシンプルな式となった。

約束は明確だった:小さくても継続的な努力を毎日積み重ねれば、必ずや革命的な成功につながる。ただ一つ問題なのは、現実世界ではそう簡単にはいかないことだ。

完璧な数学が不完全な現実にぶつかる時

1%改善法の伝説は、洗練された論理的な仕組みだ。

しかし、それを駐車場から出し、現実の荒れた穴だらけの道路に走らせた瞬間、車輪が外れてしまう。この機械はいくつかの厄介な真実に直面する。その第一は、特に頑固な物理法則である。

初心者の割引 vs 熟練者の税金

1%改善法の37倍効果という約束は、静かに、致命的な誤った前提に立っている。つまり、1%の向上には毎回同じ量の努力しかかからないという前提だ。

実際に何かを習得しようとした経験がある者なら誰でも、控えめに言ってもこれが真実ではないと知っている。

あるスキルを習得し始めたばかりの頃、最初の数回の上達は驚くほど容易だ。大きな明らかなミスを修正するだけで、その進歩は魔法のように速く感じられる。これが「初心者の割引」であり、毎日1%上達するという考えが最も現実味を帯びる瞬間だ。

しかし初心者を脱した瞬間から、あなたは「専門家税」を払い始める。簡単な例で理解しよう:

- 初心者の場合:ジムの初心者は、何ヶ月もかけて毎週デッドリフトの重量を1%ずつ増やせる。彼らは天才だ。彼らは神童だ。実際は、単に新しいだけなのだ。

- 専門家:一方、トップクラスのパワーリフターは、同じ1%の向上を得るために丸1年をトレーニングに費やす。彼らの進捗はポンド単位ではなくオンス単位で測られ、汗と退屈という代償を払って手に入れるものだ。

⚡ 初期の成果は明らかな欠点を修正するため魔法のように感じられる。しかし進捗は鈍化し、1%ルールは残酷なほど高コストになる。

この手法の一般的なバージョンでは、300回目の改善には最初の1000倍の努力がかかる可能性があるという点がメンションされていない。

それは数学的な曲線であり、その傾斜は容赦なく急峻になる。この優雅な式が頻繁に失敗に終わる第一の理由がここにある。

つまり、このRedditユーザーが正しくメモしているように:

毎日1%だけ重量を増やせると思うな。肝心なのは、たとえ小さな進歩に見えても、あらゆる場面で改善点を探すことだ。

毎日1%だけ重量を増やせると思うな。肝心なのは、たとえ小さな進歩に見えても、あらゆる場面で改善点を探すことだ。

慰めの賞

37倍のリターンという約束が幻想だと判明した時、我々は常識ある人間なら誰でもそうやること——期待値を下げるのだ。

壮大な数学的約束を、より控えめで寛容な解釈に置き換える。「よし」と自分に言い聞かせる。「魔法の式じゃないかもしれない。重要なのは、巨大で恐ろしい目標を、小さく気楽な塊に分解することなのだ」と。

これは非常に人気のある慰めの言葉だ。主に間違ってはいないからだ。ただ本質ではない。

完璧に使えるバターナイフ

研究結果は明確だ:目標を「一口サイズ」に分割することは、脳をだまして困難なことに着手させる素晴らしい方法である。

例えば「新しい言語を習得する」という目標をじっと見つめるだけで、誰もが昼寝したくなるほど気が重くなる。しかし「10分間のレッスンを1回行う」という目標なら達成可能だ。これはソファに張り付いたままの「決断麻痺」を回避する、科学的に裏付けられた戦略である。

しかしそれは同時に、課題に対する根本的な誤解でもある。

- 理論ではこう言います:1%メソッドとは、継続的なシステム改善の哲学です

- 慰めの言葉:これはあなたのToDoリストのためのプロジェクト管理のコツです

この二つを混同するのは、外科医のメスでトーストにバターを塗るようなものだ。確かにやることにはなるし、賢い気分さえするかもしれない。しかし精密な道具を不器用な目的に使っているだけで、手にしている道具の真の力を完全に失っているのだ。

脳は単純な式に組み込まれている

1%改善法が仕事にならない場合、失敗をセールストークのせいにするのは簡単だ。しかし、それだけが理由ではない。

真実はもっと根源的なものだ。私たちが自己改善法を採用するのは、それが聞こえが良いからではない。私たちの脳が、それを抗いがたい魅力として感じるように生まれついているからだ。

これは神経学的な罠なのです。

小さな成功によるドーパミンループ

どんなに小さなタスクでも、完了した瞬間に脳内では微量のドーパミンが放出され、小さな達成感が生まれます。これは脳が「よくやった。またやれ」と伝えているのです。だからこそ、ToDoリストのアイテムを一つずつ消していく行為は、本来あるべき以上に気持ちが良いのです。

単純化されたフォームの一パーセント法は、完璧なドーパミン供給システムだ。

- このシステムの特徴:毎日、予測可能で、簡単に達成できるタスク

- 脳が得るもの: 確実に、少ない努力で得られる「気持ちよさ」をもたらす化学物質

これは危険なフィードバックループを生み出す。私たちは進捗している感覚に中毒になるが、それは実際の進捗とは別物だ。

「10分間仕事した」という達成感から得られるドーパミンに浸りきっているうちに、実は全く強くなっていないことに気づかないのだ。

📮 ClickUpインサイト: 当ブログ読者の32%は「予定が詰まったカレンダー=生産性」と信じ、21%は「長時間労働=コミット」と認識しています。つまり私たちは、実際の有意義な進捗よりも、進捗の感覚や見た目(完了するカレンダー)に依存しているのです。

大きな目標に対する脳の脅威反応

小さな目標は脳にとって楽しいお祭り騒ぎだが、大きな目標は五段階警報の火災だ。

神経科学によれば、私たちの脳には「情動的顕著性ネットワーク」と呼ばれるものがあり、これは脅威を感知するシステムを指す専門用語である。

「健康になる」といった巨大で曖昧な目標を前にすると、このネットワークが活性化し、目標のサイズや困難さを刺激的な挑戦ではなく、私たちの健康に対する真の脅威として認識してしまう。

この反応は「決断麻痺」と呼ばれる現象だ。完了するほど圧倒されてしまい、最も安全で論理的な行動は「何もしないこと」だと感じる状態である。

単純化された1%の式と「小さな積み重ね」という慰めは、この恐怖に対する完璧な解毒剤となる。

彼らは、恐ろしく形のない巨大な目標を、小さく無害で明らかに脅威を感じさせない一連のステップへと変えるのです。

我々の直線への偏愛

結局のところ、人間は指数関数的成長を理解するのが非常に苦手だ。

私たちは直線的思考の生き物だ。1時間の仕事でお1個のウィジェットが作れるなら、10時間で10個作れるはずだと期待する。

私たちの脳は、まっすぐで予測可能な線を好む。

37倍の約束は指数関数的な曲線だが、私たちはそれを直線として捉えがちだ。直感的には「日々の小さな努力が積み重なって大きな努力になる」と処理する。これは確かに正しい。

しかし我々が自然に理解できないのは、複利の爆発的かつほとんど滑稽とも言える性質だ。だからこそ、収穫逓減の現実がこれほど裏切られたように感じられるのだ。

「毎日少しずつやること」という単純明快な直線的な約束は、実際の成長がどのように起こるかという複雑で混沌とした現実よりも、はるかに心地良く、神経学的に直感的に理解しやすいものです。

もしあなたの「人生プラン」が今、散らばったメモや半分しか埋まっていない日記帳、そして忘れ去られたGoogle Docの中に存在しているなら——あなただけではありません。このビデオでは、新年の気力だけでなく現実にも耐える人生プランの作り方を紹介します。

石を打つだけでなく、鑿を研ぐこと

では、1%改善法が魔法の式でもなければ、単なる立派なやることリストでもないなら、いったい何なのか?

それはエンジンだ。そしてそれを正しく使うには、ゴールラインを考えるのをやめ、機械そのものを考え始める必要がある。

1%メソッドに対する根本的な誤解は、たった一つの問いに集約される。それはあらゆる目標において自問すべき最も重要な問いだ:あなたはプロジェクトを管理しているのか、それともシステムを構築しているのか?

似ているように聞こえるが、全く別物だ。

石を打つ(プロジェクト管理)

これが私たちのデフォルトの考え方だ。目標を有限のタスクのように扱う。それは大理石のブロックであり、私たちの仕事は完成するまで削り続けることだと。

目標が「マラソンを完走する」なら、トレーニングプランに従う。目標が「製品をローンチする」なら、タスクリストを消化する。ゴールラインを越えれば、プロジェクトは完了する。

仕事はするものの、非常に疲れる。結局、元の状態に戻ってしまうことも多い。

鑿を研ぐ(システム構築)

これが真の仕事だ。目標はマラソンそのものではなく、「より優れたランナーになる」ことにある。日々の1%向上は、単に距離を伸ばすことではなく、キャパシティを高めることだ。それは、仕事を成し遂げる道具を研ぎ澄ますことに他ならない。

例:目標が「20ポンド(約9kg)減量したい」だとしよう。アプローチ1(石を叩く)は、単純に目標を分解する手法だ。古典的なアプローチである。「20ポンド減量」を完了すべきプロジェクトと見なし、やることリストに分解する。これは作業をこなすことに重点を置く。 20ポンドの大理石のブロックを削り続けるようなものです。効果的ではありますが、意志力に大きく依存します。プロジェクトが「完了」すると、根本的なシステムが変わっていないため、人々は元の習慣に戻りがちです。アプローチ2(鑿を研ぐ)は、根本的なシステムを改善することです。 ここでは、目標は「20ポンド減量する」ことではありません。目標は「常に健康で活力に満ちた人間になる」ことです。そのためには、健康を司るシステムに小さな恒久的な改善を加えることに焦点を当てます。最初のアプローチはゴールラインに到達させます。二つ目のアプローチは、これから走るあらゆるレースに向けて、あなたをより優れたランナーにします。これが決定的な違いです。

そして決定的な事実:この1%メソッドの最初の成功例である英国サイクリングチームのコーチ、デイブ・ブレイルズフォード卿でさえ、最終的にこれが真の秘訣だと認めたのだ。

興味深いことに、私がトラック競技からツール・ド・フランスに転向した際、私たちは全くうまくいきませんでした。最初の数レースは期待を大きく下回る結果に終わりました。

私たちは率直に振り返り、ステーキではなく豆に焦点を当てていたことに気づいた。限界利益のあらゆる小手先の工夫に必死になりすぎて、本質ではなく周辺部分に注力しすぎていたのだ。

成功の鍵となる要素を特定し、それが確実に機能していることを確認した上で、その要素を中心に改善に取り組む必要がある。これは厳しい教訓だった。

興味深いことに、私がトラック競技からツアー・ド・フランスに転向した際、私たちは全くうまくいきませんでした。最初の数レースは期待を大きく下回る結果に終わったのです。

私たちは率直に振り返り、ステーキではなく豆に焦点を当てていたことに気づいた。限界利益のあらゆる小細工に必死になりすぎて、本質ではなく周辺部分に注力しすぎていたのだ。

成功の鍵となる要素を特定し、それが確実に機能していることを確認した上で、その要素を中心に改善に取り組む必要がある。これは厳しい教訓だった。

つまり、無数のランダムな要素を改善しても勝利は得られない。真に重要な少数の要素——中核システム——を執拗に磨き上げることで初めて勝利を掴めるのだ。

鑿を研ぐ方法

1%改善法の真髄は、より多くの仕事ではなく、より賢い仕事にある。力任せの手法から、知的な設計へと移行することだ。

では、どうすれば実現できるのか?それは3ステップのプロセスだ。

ステップ1:影響力の大きいボトルネックを見つける

全てを同時に改善することはできない。そうやることになれば、燃え尽きるのが一番早い。秘訣は、改善すれば他のすべてが楽になる、ごく少数の要素を見つけることだ。

💡 プロの秘訣:すべてが重要に感じられるなら、何も重要ではない。意図的に省略できるものが出てきた瞬間、改善が始まる。

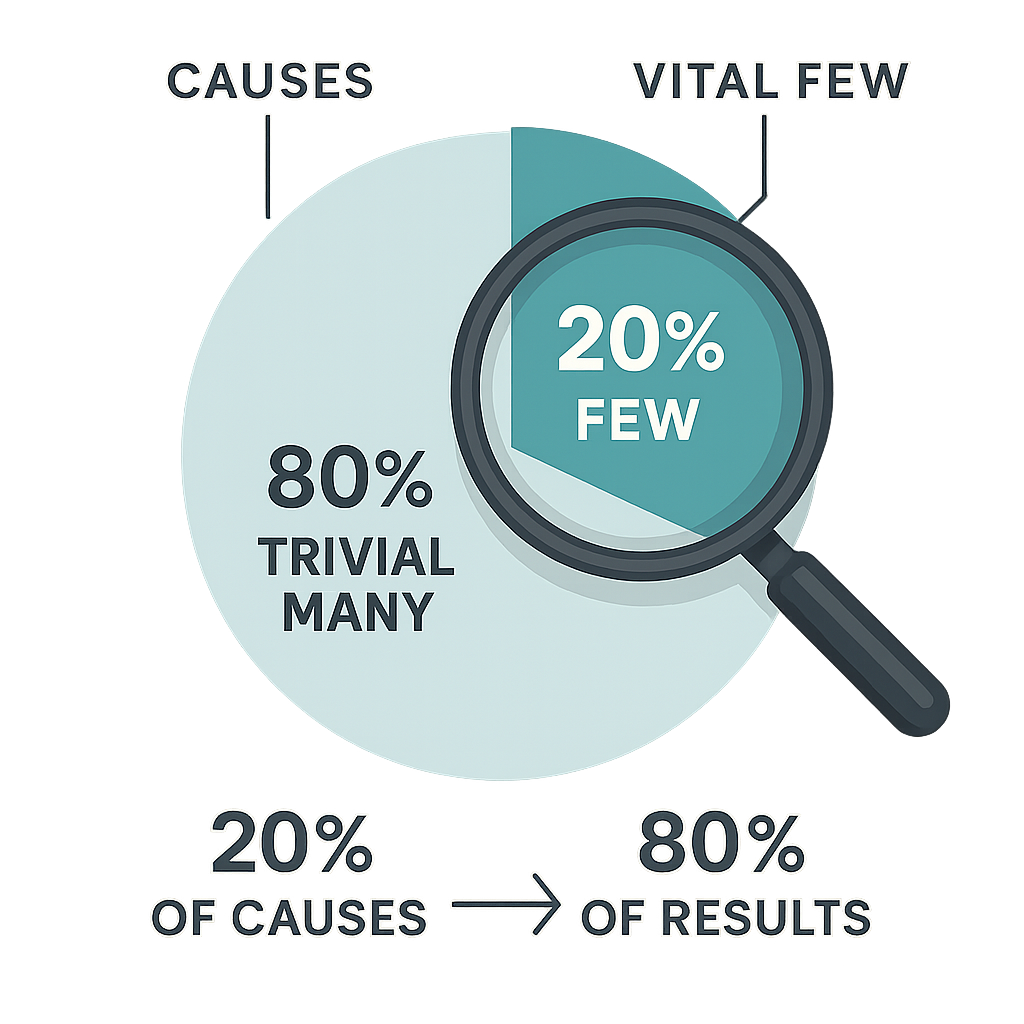

ビジネス手法:パレートの法則

ビジネスではこれをパレートの法則、あるいは80/20の法則と呼ぶ。ほとんどのシステムにおいて、問題の約80%は原因のわずか20%から生じているという観察結果だ。

賢い企業はすべてを改善しようとせず、重要な20%の「本質的な部分」を見つけ出し、そこに全エネルギーを集中させる。

あなたのアプローチ:真の失敗要因を見つけること

ビジネス学位など必要ない。必要なのは正直に向き合い、自分のボトルネックを見つけることだ。

- 目標:「もっと健康的な食事をしたい」

- 間違った焦点: 食事全体を一気に変えようとしたり、食料庫のアイテムを全て入れ替えたり、一夜にしてケールサラダのミシュラン星付きシェフになろうとしたりすること

- ボトルネック: 率直に振り返ってみると、悪い食習慣の80%は夜9時以降に発生していることに気づく。疲れて意志力が枯渇した時間帯だ。夜食は単なる問題ではなく、まさに核心的な問題である。これがあなたの「高レバレッジのボトルネック」だ。

ステップ2:「鑿を研ぐ」習慣を定義する

ボトルネックを見つけたら、力任せに解決したくなるものだ。

夜食が問題なら、力任せの解決策は拳を握りしめて「絶対に夜食は食べない!」と誓うことだ。これは最悪のプランである。意志力に依存しているが、意志力は有名なくらい頼りにならない。

1%システム構築アプローチの本質は、意志力の強化ではなく設計の改善にある。単なる成果ではなくシステム自体を高める、小さく繰り返し可能な習慣を定義する必要がある。鑿(のみ)を研ぐことに注力せよ。

ビジネスアプローチ:まずシステムを設計する

ある調査対象の医療機器メーカーは、継続的改善を導入しようとしていた。

当然ながら、彼らは従業員に「もっと革新的にあれ」とは言わなかった。そんなのは馬鹿げている。

代わりに、従業員が改善案を提出および追跡するための新たな効率的なシステムを設計した。彼らは結果(より多くのアイデア)に焦点を当てるのではなく、アイデアを生み出すためのより優れた仕組みの構築に注力したのだ。

彼らは鑿を研いだ。

あなたのアプローチ:摩擦を減らすこと

間食の問題でも同じことをやれる。深夜の間食を招くシステムは道徳的失敗ではなく、設計上の失敗だ。だから、再設計しよう。

- 間違った習慣(力任せ):「夜9時にクッキーを食べないよう、意志の力で耐える」

- ノミを研ぐ習慣(システム設計):「毎晩夕食後、2分間かけて健康的で本当に魅力的な代替スナックを準備し、冷蔵庫のフロントに置く」

この例では、誘惑に抵抗しているのではなく、良い選択を1%容易にし、悪い選択を1%困難にしているのです。

ステップ3:フィードバックループを構築する

ボトルネックと鑿を研ぐ習慣は身についた。最後のピースは、この新しい習慣が実際に仕事をしているかどうかを見極めることだ。

フィードバックのないシステムは単なる推測に過ぎない。進捗を把握する必要があり、そのためにはデータが不可欠だ。

これは気後れするかもしれませんが、必ずしもそうである必要はありません。

ビジネス手法:すべてをテストする

病院は複雑なシステムであり、長い間、改善は専門家の意見や経験に基づく推測に基づいて行われてきた。

そこでニューヨークの病院グループ、NYUランゴーン・ヘルスが推測をやめる決断をした。彼らは内部プロセスに対し迅速なA/Bテストを開始した。新しい手順が優れていると仮定するだけでなく、実際に旧手順と比較テストを実施し、データに判断を委ねたのだ。彼らは業務プロセスにフィードバックループを組み込んだのである。

あなたの姿勢:批評家ではなく科学者たれ

研究資金など必要ありません。必要なのは、ほんの少し好奇心を持ち、批判的な目を少しだけ緩めることです。

- 間違った方法(自己批判):新しい間食習慣を数日間試す。ある夜、ついついクッキーを食べてしまう。すぐに実験全体を失敗と決めつけ、自分を失望の種だと宣言する

- フィードバックループ(科学的アプローチ):実験のように扱う。週末に簡単な質問を自問し、答えを書き留める:今週のエネルギーレベルは?新しい間食は本当に効果があったか?失敗した夜の条件は?

今や、自分を評価する代わりにデータを収集している。これがフィードバックループの目標だ。システムを次の1%改善するために必要な情報を提供することである。

健康的なおやつが魅力的ではなかったのかもしれない。もっと早い就寝時間が必要なのかもしれない。フィードバックループは「失敗」を次の実験のための有用なデータへと変える。

理論から実践へ:ClickUpでシステムを構築する

システム改善の理念を理解することは一つのことだ。実際にそれをやることが、また別のことである。

優れたシステムの敵は摩擦だ——些細な煩わしさ、忘れられたタスク、思考の混乱が、つい諦めてしまうことを容易にする。

したがって真に効果的なシステムは意志力に依存せず、ClickUpのようなプラットフォームで稼働させることが可能です(ちなみに無料で利用できます!)。

私たちは「石を打つ」というプロジェクトを管理するための優れたやることリストを探しているわけではありません。代わりに、「鑿を研ぐ」ために使うエンジンを構築し、管理し、磨き上げるためのワークスペースを活用しているのです。

タスクのチェックではなく、システムを追跡する

プロジェクトにはゴールラインがあるが、システムには軌跡がある。1%改善が実際に機能しているかを知るには、完了したタスクの番号だけでなく、出力の質を測定する必要がある。

「そのやることを行ったか?」を追跡するのではなく、「そのやることがより簡単になったか/速くなったか/良くなったか?」を追跡するのです。

ClickUpなら、複雑な習慣記録帳を作らなくてもこれを実現できます:

| 改善すべき対象 | 活用すべきClickUp機能 | 効果の仕組み |

|---|---|---|

| 執筆速度、調査時間、回復時間など | カスタムフィールド | チェックボックスを埋める代わりに、各タスクに測定可能なデータを追加する |

| 週単位/月単位での進捗傾向 | ClickUp ダッシュボード | 改善を頭の中の推測ではなく、視覚的なグラフに変えよう |

| 摩擦や停滞の検知 | ClickUpの自動化機能とタスクビュー | メトリクスが低下または停滞した際にリマインダーやフラグをトリガーする |

📌 小さな成功を積み重ねる考え方問うべきではない:「今日は何を終えたか?」問うべき:「今日は何が楽になったか?」

📌 小さな成功を積み重ねる考え方問うべきではない:「今日は何を終えたか?」問うべき:「今日は何が楽になったか?」

改善を単なるチェックリスト扱いするのをやめ、進化するシステムとして扱う方法とは。

カスタムフィールドとダッシュボードが「何が」起きているかを示すなら、ClickUp Brainは「なぜ」起きているのか——そして次に何を修正すべきかを示します。

ClickUp Brain:あなたのシステムを容赦なく分析するアナリスト

システム改善で最も難しいのは、何が実際に機能しているかを客観的なビューで把握することだ。脳は物語を紡ぐのは得意だが、パターンを見抜くのは苦手だ。ClickUp Brainは個人アナリストとして機能し、推測をデータで置き換える。

これは、私たちが話したフィードバックループを構築するのに最適なツールです。進捗を感じているだけではない、実際に進捗を実感できるのです。

🧠 ドパミン ≠ 成長

リストからタスクを消すのは成長ではない——単なる脳の慰めだ。改善は活動と同じではない。

- ボトルネックを特定する質問を投げかける:「今月、どの執筆タスクが予想より時間がかかったか?」といった質問を投げかけることで、システム内の摩擦を即座に特定できる

- 進捗レポートを自動生成: 完了した「研ぎ澄ます」タスクの週間要約を作成。パターンや障害、成果をリアルタイムで可視化し、自己批判者から科学者へと変身させます

- 新たな改善案を生み出す:行き詰まった時、次の1%改善をブレインストーミングするために活用できる。例:「記事のアウトライン作成プロセスを効率化する5つの方法を考え出せ」

🤖 特典: あなたの個人的な目標を追跡するAIエージェントを開発しました!今すぐチェックして、少ない労力でより多くの成果を上げる方法を体感してください。

ClickUp個人用習慣トラッカーテンプレート

システムは、一貫性のある繰り返し可能な行動という基盤の上に構築される。

ClickUp個人用習慣トラッカーテンプレートは、先に特定した「高効果の研ぎ澄ます習慣」を抽出し追跡するための理想的な枠組みを提供します。

これは百ものランダムな習慣を追跡するためのものではなく、あなたのシステムを実際にアップグレードする少数の習慣に集中するためのものです。

- 鍵となる習慣を特定する:「健康的な代替スナックを準備する」や「ライティング技術に関する本を15ページ読む」など、定義した具体的なシステム改善のためのタスクを作成する

- 継続性を可視化する:ClickUpのテーブルビューを活用し、継続記録をシンプルに視覚化しましょう。これにより、システム改善をどれだけ一貫して実行できているかの集計データが一目でわかります

- カスタムフィールドで進捗を追跡:テンプレートの「進捗」カスタムフィールドは、一目でステータスを確認できるため、一連の小さな行動を測定可能な傾向に変換します

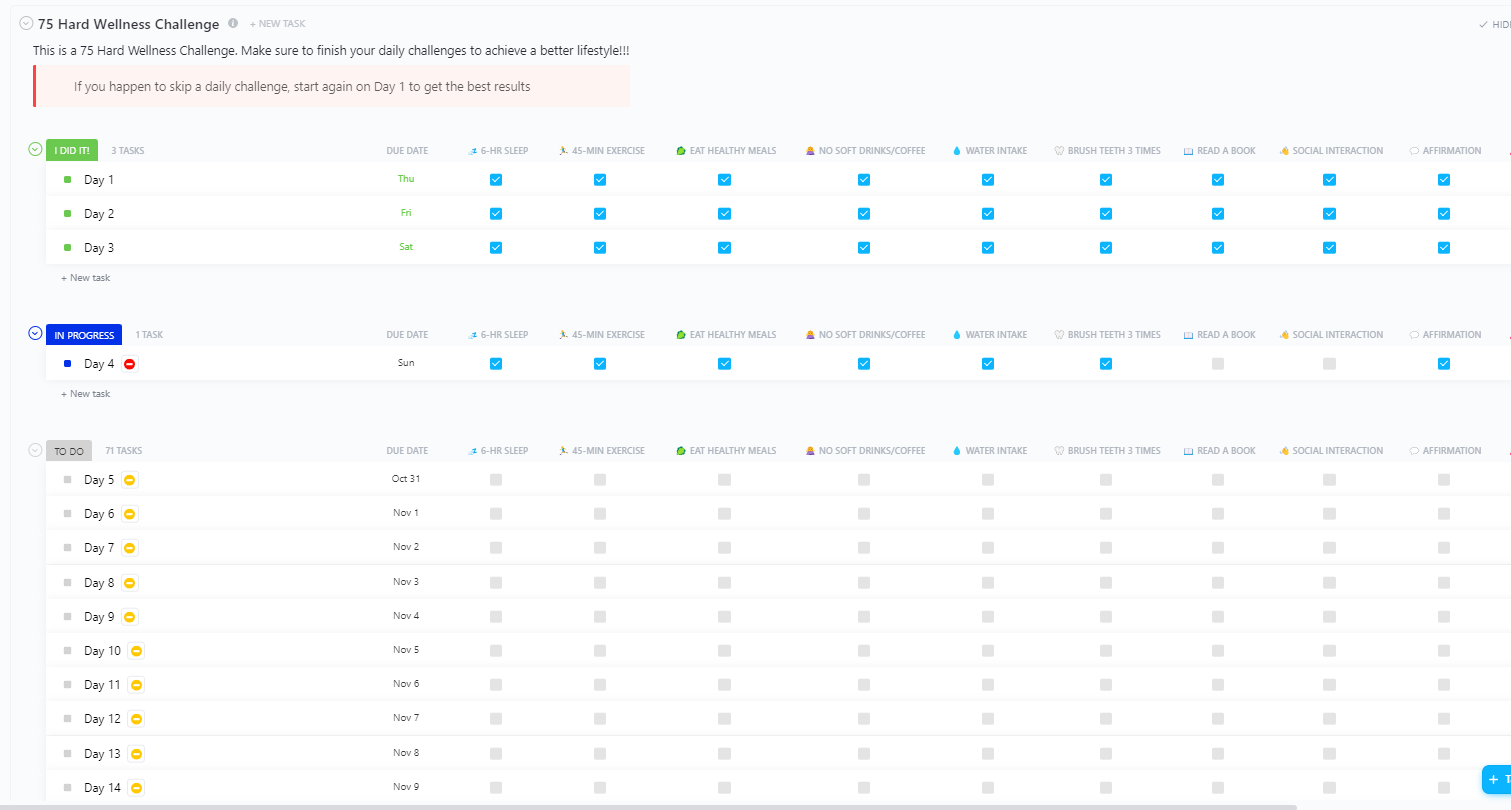

ClickUp 75 Hard ウェルネスチャレンジテンプレート

時にはシステムには軽い後押し以上のものが必要だ。本格的に走り出すにはsprintが求められる。特定の課題向けに設計されたClickUp 75 Hard Wellness Challenge Templateの構造は、集中的で多面的な改善プロジェクトを管理する模範例と言える。

この構造は「30日間のコードリファクタリング」や「四半期ごとの営業プロセス見直し」など、あらゆる集中的な努力に容易に転用できる。

- 組み込みのフィードバックループ: 週次評価のテンプレート構造は、完璧な事前構築型フィードバックメカニズムです。これにより、立ち止まり、過去1週間のデータを分析し、次の週に向けてシステムを合理的に調整する習慣が強制されます。

- 明確な進捗フェーズ:カスタムステータス(「完了」「進行中」「やること」)により、困難な取り組み中でも明確で満足感のある進捗感覚を提供。山のような仕事を管理可能なフェーズの連続へと変える

1%メソッドが有効な場面と失敗する場面

間違った問題に優れた戦略を適用するのは、失敗を美化したに過ぎない。

1%メソッドは最適化のための優れた戦略だ。しかし、あらゆる問題の答えとして扱うのは得策ではない。

むしろ、それが完璧な選択となる時と、完全に完了する時を見極める必要がある。

1%メソッドが効果を発揮する場面

1%メソッドは単独では機能しない。チームの一員としてこそ真価を発揮する。戦略的な空白地帯に放り込んでも、行き場のない馬力に過ぎない。

最大限の効果を得るには、方向性と明確さをプロバイダーするフレームワークと組み合わせる必要がある。

1%向上法 + OKR

目標と主要成果(OKR)は、大胆で少し怖い目標を設定するためのものです。

目標とは、壮大で人を奮い立たせる到達点である(「業界で認められる思想的リーダーとなる」)。鍵の結果とは、到達に近づいているかを示す測定可能な道標である(「自然流入トラフィックを40%増加させる」)。

- 適用場面: OKRは「何を」「なぜ」を定義するプロバイダーだ。それはあなたが築きたい大聖堂の設計図だ。しかし有名なように、レンガをどのように積むかは教えてくれない

- 相乗効果:1%メソッドは「方法」を提供する。これを使って持続可能な日々のシステム——「鑿を研ぐ」習慣——を構築し、それが実際に鍵結果(KRI)に変化をもたらすのだ。

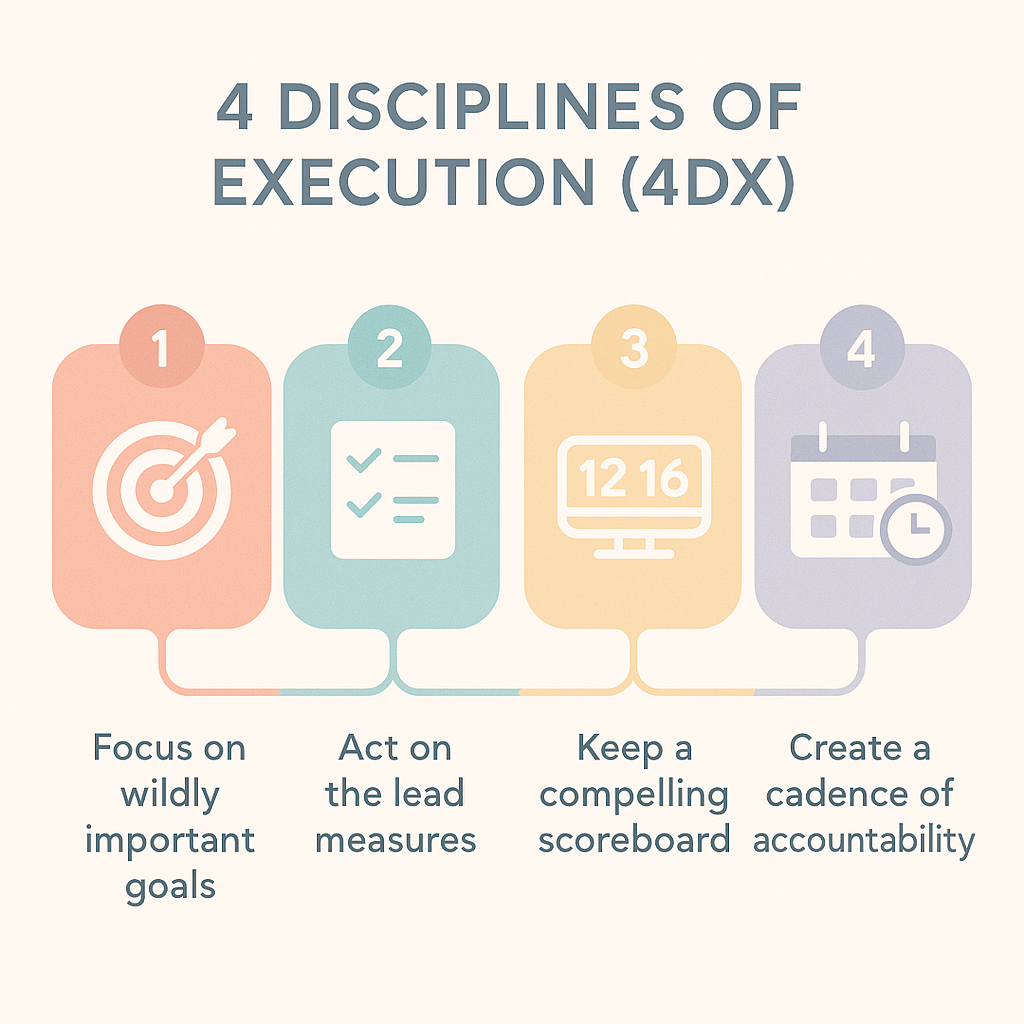

1%向上法+実行の4原則(4DX)

4DXは日々のタスクの「渦」を切り抜け、重要なことに集中するためのフレームワークです。

そのためには「最重要目標(WIG)」を特定し、「先行指標」に集中し、説得力のあるスコアボードを維持し、パフォーマンス責任体制を構築することが求められる。

これらはすべて高い効果を発揮する行動であり、やれば目標成功を確実に後押しするものです。

- 適用場面:4DXは集中力を強制し、最も重要な操作レバーを特定するのに優れている。どのゲームに集中すべきかを正確に示してくれる

- 相乗効果:この1%メソッドは先行指標を実行する完璧なツールだ。例えば先行指標が「1日5件の新規見込み客に連絡する」なら、1%改善とは電子メールテンプレートの微調整や、1件あたり2分短縮する調査プロセスの効率化策を見つけることである。

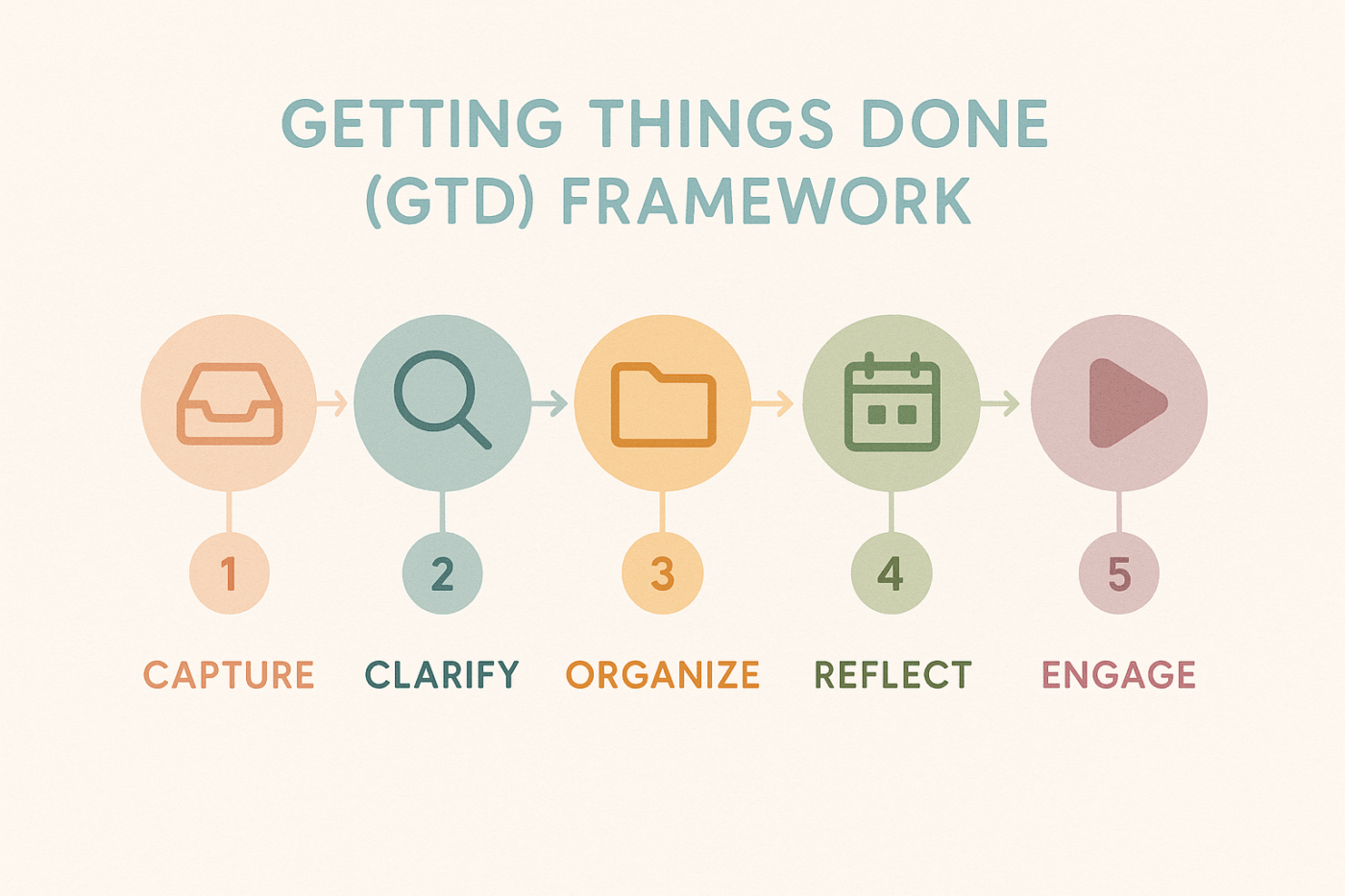

1%向上法 + GTD(Getting Things Done)

1%メソッドとは異なり、Getting Things Done(GTD)メソッドは目標設定システムではなく、正気を保つためのシステムである。

GTD手法の目的は、コミットやアイデア、タスクを頭の中から信頼できる外部システムに移し、高次元の思考に集中できる精神的余裕を生み出すことにある。

- 適用場面:GTDは散らかった心のワークスペースを片付ける掃除係だ。改善を考えるための明快さと集中力を生み出す

- 相乗効果:作業台がガラクタの山に埋もれていたら、鑿を研ぐことすらできません。GTDはガラクタを片付けます。一歩ステップしてボトルネックを特定し、意味のある1%のシステム改善を思慮深く設計するために必要な心の平穏をプロバイダーするのです。

📘 続きを読む: 効率向上のための9つのプロセス改善テンプレート

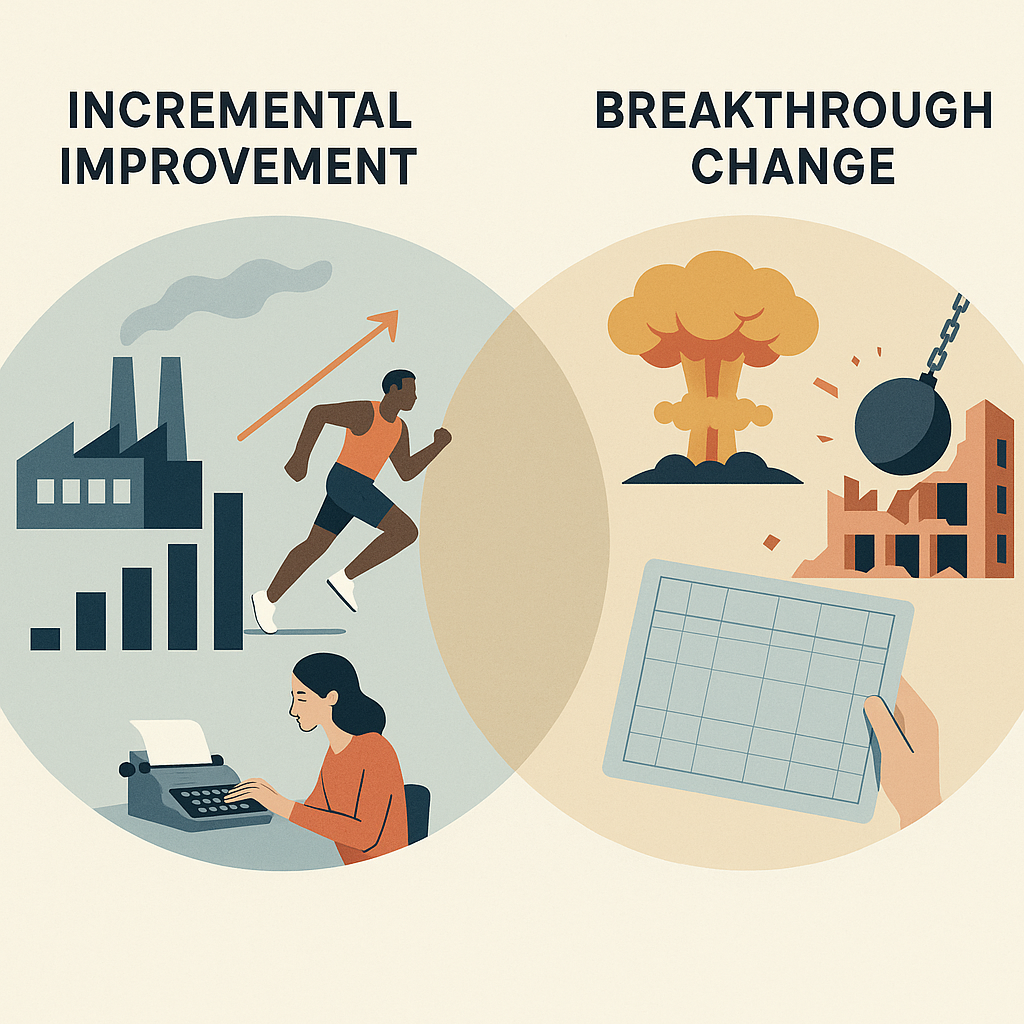

1%メソッドが失敗する場面

状況によっては、段階的な改善では不十分で、ダイナマイト一発が必要な場合もある。

こうした状況で1%メソッドに固執するのは、自動車が発明されたばかりの世の中で、世界で最も効率的で完璧に最適化された馬車メーカーになるための処方箋に他ならない。

代わりに検討できる方法はこちらです。

飛躍的な改善

これは、非線形の飛躍的な進歩が必要な場合のための方法だ。プロセスを1%効率化しようとしているのではなく、物事のやることについて完了する完了する考え直しが必要となる50%の飛躍を目指しているのだ。

例、安全記録がホラー映画のように見え始めている製造工場を考えてみよう。安全性を毎月1%向上させることを目標にしてはいけない。それは裁判沙汰になる最良の方法だ。

今すぐに、インシデントを50%以上削減するための抜本的な改革が必要です。

💡 プロの秘訣: 燃え盛る建物からA/Bテストで脱出することはできません。ある種の問題は改良ではなく、根本的な解決が必要です。

ビジネスプロセス再設計(BPR)

これはさらに劇的です。

例えば家を改善したい場合を考えてみよう。BPRの本質は家を改善することではない。白紙の状態から再出発し、「もし今日ゼロからこの家を建てるなら、どんな姿になるか?」と問うことだ。企業における「骨組みまで解体する」行為に相当する。

例を挙げれば、インターネット時代に紙のフォームとファックス機で住宅ローン審査を続ける銀行を想像してみてください。その処理には60日かかりますが、新しいオンライン競合他社は24時間で完了します。ファックス機の速度を1%向上させることは、欠陥のあるシステムに対する無意味な最適化に過ぎません。

BPRはこう言う——既存の仕組みを丸ごと廃棄し、白紙の状態から始め、現実世界に即したプロセスを設計せよと。

📘 続きを読む: 最も効果的なプロセス改善手法

数えるのをやめ、デザインを始めよう

では、結局どうすればいいのだろうか?

1年で37倍上達するという約束は神話ではないが、普遍的な法則でもない。これは複利効果が現実の力となる領域では見事に仕事をする条件付き数学であり、人間の生物学や物理法則の前では崩れ去る。

継続的改善の1%法に感じる挫折感は、決して個人の失敗ではない。それは翻訳エラーの結果だったのだ。

産業デザインの強力な哲学が、個人のやることリスト向けの単純なスローガンに変わり、その過程で最も重要な部分が失われてしまった。

私たちは自らの進捗を会計士のように管理し、些細なタスクの積み重ねを追跡するよう教えられてきた。しかし真の目標は、計算能力を高めることでは決してなかった。それは設計能力を高めることだったのだ。

この考え方の真の力は、特定の番号とは無関係だ。それはマインドセットである。「このプロジェクトをどう終わらせるか?」という問いから、「今後のあらゆるプロジェクトのためにより良いエンジンをどう構築するか?」という問いへの転換なのだ。

それは石を叩くことと鑿を研ぐことの間にある、微妙でありながら深遠な違いだ。それが唯一、常に重要だったことだ。

よくある質問

1%改善法とは何か?

それはあなたが間違ったことに集中している証拠だ。人気のバージョンはその目標を少しずつ削り取れと言う。真の方法は、使う鑿を研ぐために一旦立ち止まれと教える。これは単にやることの量を増やすのではなく、作業そのものの質を高める哲学なのだ。

結果が出るまでどれくらいかかる?

1%の改善を実現した瞬間、あなたのシステムは確実に進化する。しかし、目に見える結果——派手で大きな目標——がすぐに現れるとは限らない。初心者はすべてが未熟な状態だからこそ、成果を早く実感できる。一方、専門家は微細な進歩を血と汗と退屈の代償で得るため、成果をほとんど感じられないのだ。

1%改善法はカイゼンと同じものか?

両者は関連しているが同一ではない。カイゼンは日本の工場現場に根ざした、真摯な産業の祖である。一方、1%メソッドはその洗練された現代的な孫であり、一般向けにベストセラー書籍としてパッケージ化されたものだ。同じDNAを持ちながら、装いは異なる。

1%の改善の追跡はどうすればよいですか?

やることリストの追跡をやめよう。代わりに2つのことを追跡し始める:第一に、「鑿を研ぐ」習慣を一貫して実践できたか? 第二に、システム自体が実際に改善されているか? 執筆速度は上がっているか? ワークアウト後の回復時間は短縮されているか? ClickUpのようなプラットフォームはまさにこのために設計されている——日々の雑音だけでなく、高次元のシステム目標を追跡できるのだ。

ビジネスは1%メソッドを活用できるか?

彼らは使えるのか? 彼らはそれを生み出したのだ。この概念は、個人の生産性トレンドになるずっと前から、トヨタなどの工場現場で生まれた。本来の居場所は組織であり、個人ではない。